サッカーの審判(レフェリーとも呼ばれます)はライセンス制のいわゆる資格制度です。

日本の審判構造や審判の国際的な評価やレベルはどうなのかを調査してみました。

審判のキャリア形成とW杯で審判を担当する道のりも紹介しますね!

INDEX

審判業界の構造

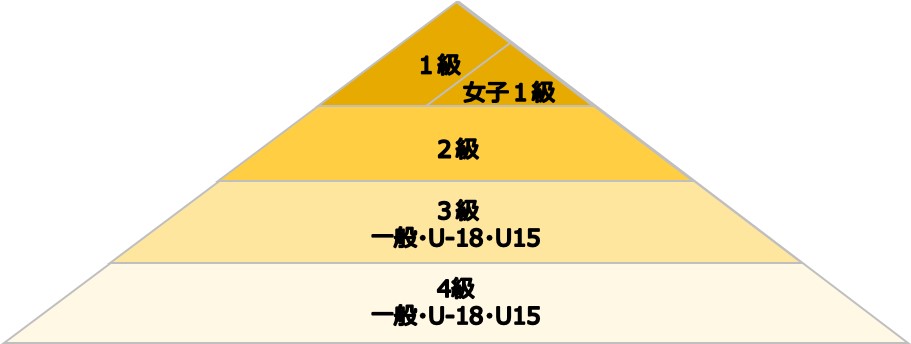

日本のサッカー審判は資格制度になっていて、以下のような級数のピラミッド型になっています。

主審や副審等どういった審判員がいるのかや役割とジェスチャーの意味は以下にまとめています!

プロフェッショナルレフェリー(PR)とは?

1級審判の中でも特に優秀な審判員に対して、日本サッカー協会が1年の年俸制で契約されます。

2019年現在主審10名、副審4名のプロフェッショナルレフェリーがいますが、1級審判は200名程いるので、6%程しかプロフェッショナルレフェリーにはなっていません。

通常の審判員はJ1の試合の主審1試合で約12万円、J2の主審1試合で約6万円と試合ごとに報酬が発生するシステムで担当しています。

1級審判員になるだけではなかなか収入が安定しない為、副業を持っている方がほとんどです。

ライセンスごとの担当できる試合

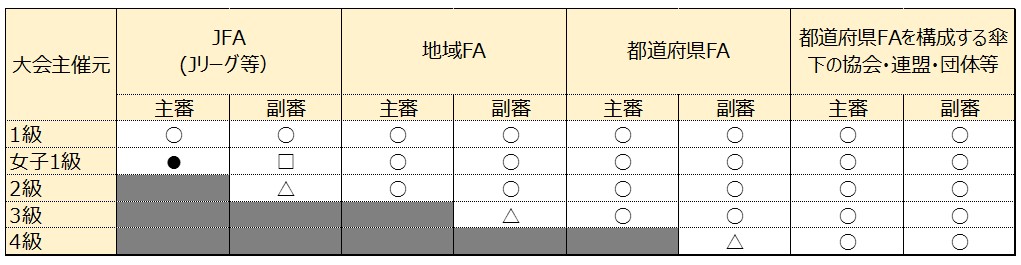

どの審判も保有するライセンスに応じた試合を担当する事ができます。

例えば日本最高峰のJ1リーグは日本サッカー協会が主催しており、1級審判員のみが担当する事ができます。

他のライセンスと担当できる試合は以下のようになっています。

<表の記号の意味>

○:担当できる

●:2,3,4種および女子の大会のみ担当できる

□:2,3,4種および女子の大会のみ担当でき、充分な技能を有すると認められた場合に1種を担当できる

△:充分な技能を有すると認められた場合に担当できる

「1種」などといった大会種別に関しては次の項目で解説します。

大会種別とは?

サッカーの試合は、年齢や性別で分けた1種~4種・女子・シニアと6種類の大会種別に分類されています。

| 種 | カテゴリー | 大会例 |

| 1種 | 一般人・大学生 | J1~3リーグ,アマチュア1部~4部リーグ等 |

| 2種 | 高校生 | 全国高等学校サッカー選手権大会等 |

| 3種 | 中学生 | 全国中学校体育大会/全国中学校サッカー大会等 |

| 4種 | 小学生 | 全日本少年サッカー大会等 |

| 女子 | 女性全般 | なでしこリーグ,全日本高等学校女子サッカー選手権大会等 |

| シニア | 40歳以上 | 全国シニア(O-60)サッカー大会等 |

審判員はそのライセンスによって、どの協会が主催している大会かに加え、どの種別なのかが担当できるかどうかに関係します。

審判ライセンスの更新制度と費用

審判のライセンスは全て1年づつ更新する必要があり、毎年以下の更新費用が必要です。

| ライセンス | 更新費用 |

| 1級審判員 | 20,000円 |

| 女子1級審判員 | 12,000円 |

| 2級審判員 | 5,000円 |

| 3級審判員 | 3,000円 |

| 4級審判員 | 2,500円 |

| 3級審判員(18歳未満) | 1,000円 |

| 4級審判員(18歳未満) | 500円 |

審判の資格取得ステップ

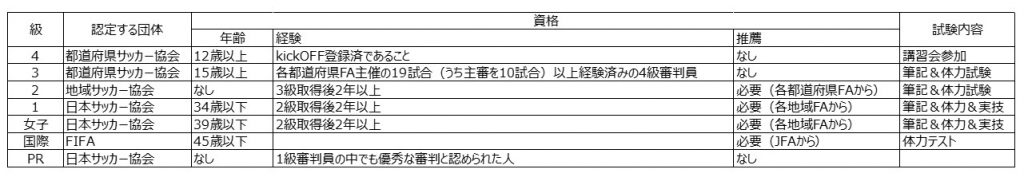

サッカーの審判は最初から1級を取るという事はできず、誰でも4級から取得という事になります。

まずKICK OFFに登録し、都道府県サッカー協会が実施する4級審判員取得講習会を受講する事で、各都道府県サッカー協会より4級審判の資格を取得する事ができます。

そこから3→2→1級と昇級する為に必要な条件の中に、試合数や資格保有年数がある為、4級から1級まで昇級する為に必要な期間は、最低でも6年6か月以上かかります。(下図参照)

ちなみにKICK OFFの登録方法と登録するメリットについては以下の記事にまとめてありますので参考にして下さい。

審判員を指導できる審判インストラクターとは?

日本サッカー協会では、審判員を指導できる立場を審判インストラクターとし、以下の技能を許可される資格として設けています。

| 級 | 認定する団体 | 技能 | 更新料 |

| S | JFA | 1級以下のインストラクター及び1級以下のサッカー審判員の指導・評価および認定審査 | 20,000円 |

| 1 | JFA | 2級以下のインストラクター及び1級以下のサッカー審判員の指導・評価および認定審査 | 10,000円 |

| 2 | 地域FA | 3級のインストラクター及び2級以下のサッカー審判員の指導・評価および認定審査 | 4,000円 |

| 3 | 都道府県FA | 3級以下のインストラクター及び3級以下のサッカー審判員の指導・評価および認定審査 | 2,000円 |

審判と同時に、審判インストラクターの増加も、レフェリングの制度向上や国際審判の増加につながります。

審判員業界の課題

審判員業界の課題は以下が挙げられます。

- プロフェッショナルレフェリーの少なさ

- 審判員をリスペクトする文化を創る

- 若手審判員の育成

- 国際審判員の増加

- 審判員の質の向上(ジャッジ・コミュニケーション)

プロフェッショナルレフェリーの少なさ

1級審判員ですら副業がないとやっていけない現状は職業として厳しい立場にあり、人工を増やす事が困難です。

しっかりと収入を得られる基盤となるようプロフェッショナルレフェリーの増加や、試合単価の見直しや担当試合の割り当て等、改善する必要があります。

審判員をリスペクトする文化を創る

今の審判員は守られているという感覚がなく、ミスを責められる立場にありますので、皆がなりたいと思える職業とは言い難い面があります。

審判員へのリスペクトを、見る側も選手側ももっと持つように文化が変わっていく必要があります。

審判員へのリテラシー向上を図る活動に1つに、Jリーグジャッジ「リプレイ」という無料番組があります。

Jリーグで行われた試合のジャッジについて、正確な解釈を知識人から聞ける貴重なYouTube番組です。

コメント欄でも、いいね意見が非常に多い番組で、日本のサッカー界に貢献している個人的にも継続して欲しい番組だと思っています。

こういった活動等も通じてリスペクトする文化を創っていく事で、審判という立場をもっと強く、守られた存在にしていく事が日本のサッカー界のレベルアップにつながります。

ジャッジの難しい内容の1つがオフサイドです。

オフサイドルールに関しては以下の記事で丁寧に解説しています。わかりやすく図解していますので、見てみて下さいね!

若手審判員の育成

審判員はライセンスの飛び級が出来ず、4級→1級まで6年以上もかかる為、若いうちから審判員を目指す方を増やしていく必要があります。

指導者や解説者と異なり、30代でプロを引退した人では国際審判(45歳以下である必要がある)を目指す事が困難な為、プレイヤー→審判というキャリア形成もしにくいです。

10代のうちに3級審判まで取得しておくようなペースで審判員を目指す必要があるので、そういった人を増やす為にはさらに職業としての魅力や認知を広げる活動が重要です。

国際審判員の増加

国際審判員は年齢上限がある為に、若いうちからキャリア形成しておく必要があり、日本は世界から見て、レベルが高くて審判大国という事にはなっておりません。

次の項目で挙げるようなコミュニケーション能力の部分と審判員の職業的地位の向上をはかり、国際審判員の増加によって日本の審判レベルの発展をはかる必要があります。

審判員の質の向上(ジャッジ・コミュニケーション)

昨今サッカー界の攻守の切り替わりのスピードの増加やフィジカルコンタクトの激しさの増加によって、よりジャッジの業務は難しくなっています。

そういった困難を補助する意味で、VARやゴールラインテクノロジー等のテクノロジーの導入やAAR等で解消する事を試みています。

最も重要な点は、ミスジャッジをしない事もそうですが、両チームに納得感のあるレフェリングを行い、円滑に試合をコントロールする事にあります。

そういった意味で、ファウルの基準や正誤だけでなく、笛の吹き方やボリューム、ボディランゲージや選手への説明等のコミュニケーションを強化する必要があります。

W杯で審判員を務めた事もある西村雄一氏の記事では以下の内容が掲載されていました。

「審判員に必要なスキルである正確さやアジリティは日本人の得意としている分野である。不足しているのは表現力」

サッカー選手同様に、審判員も日本人のシャイな点が島国の国民性として弱点になっているという事です。

表現力や、コミュニケーションスキルは他の職業でも不足が叫ばれているが、審判業界ではそれさえあれば世界に通用するという人材もいる事は確かなので、そういったスキルの向上をさらに行っていって欲しいです。

審判員業界の将来構想とは?

審判員業界の将来構想の3本柱は以下です。

- W杯決勝の審判員を継続的に排出する育成システム

- 若年層の広い審判員層と指導体制

- 国際的な人材の育成

W杯の審判員を担当する為に

W杯の審判員となる為には以下の図のように28才前後で国際審判員となるキャリアをとる必要があるとされています。

国際審判員になってもすぐにはW杯の舞台には立てないのが現状な為、国際審判員になってから2回目か3回目のチャンスを狙うのが現実的です。

図のように28才で国際審判員になった場合、W杯が遅い周期だとしても40才の時に3回目となります。(32才で1回目、36才で2回目、40才で3回目の想定)

40才でのW杯出場を目指して逆算すると、28才までに国際審判員になるのが理想的です。

※国際審判員は45才以下と定められているので、上記キャリアでも4回のチャンスしかありません。

現在の世界から見た日本の審判員のレベルは?

現状の日本の審判員のレベルはアジアの中でもトップ4にすら入れないそうです。

そこでJFAでは若年層の審判員の育成が重要と捉え、JFAレフェリーキャラバンプロジェクト等の活動を行っています。

JFAレフェリーキャラバンプロジェクトとは?

JFAの発表している資料内では、レフェリーキャラバンは以下の定義をされています。

JFA将来構想の実現に向けてJFAと47FAが同じ方向性をもって取り組みや課題などを情報交換し、継続的に協働し、審判員・審判インストラクターの育成・強化事業を進めるきっかけにする活動

レフェリーキャラバンの目的

- 将来的なJFAアカデミーとの直接のつながり

- 審判員の育成強化に関する指導方法やテクニックの提示・共有

- 各地域の課題や要望を把握する

レフェリーキャラバンは具体的にどんな事をしている?

PRやトップ審判インストラクターが各地域FAを訪問し、活動内容の講義や指導・レフェリングの考え方等をお話しされ、双方向でコミュニケーションを取っているようです。

詳しいレポート内容は以下にありますので、詳しく知りたい方は見てみて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

なかなかわかりにくい審判業界についてできるだけ詳しく解説してみました。

審判業界のレベルアップがJリーグのレベルアップにつながりますし、その為には若いうちから審判を目指す人が増える事が重要です。

少しでも審判業界の理解が深まる助けになれば幸いです。