アジアカップも終わり、次のコパアメリカに向けた試合として2試合目となるボリビア戦が神戸ノエビアスタジアムで先日行われました。

結果は1-0で日本勝利でしたが、個人的に期待感を持てない残念な試合だったなと感じました。

試合中に起こった現象と課題を、有識者の分析をもとにビジュアル解説していきます。

INDEX

日本対ボリビアの最高画質ハイライト動画!

JFA(日本サッカー協会)から出ているハイライト動画がありましたので掲載しておきます。

TV放送とは異なるアングルもあって楽しめると思います。

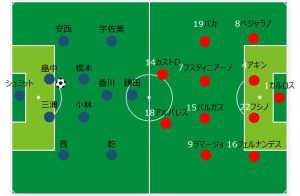

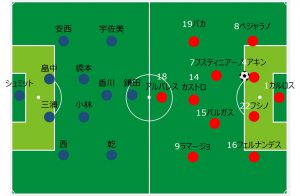

日本とボリビアの攻守のフォーメーションについて

お互いのフォーメーションは同じ4-2-3-1攻撃、4-4-2守備でした。

- 日本(攻)→ボリビア(守)

- 日本(攻)→ボリビア(守)

メンバーが前回のコロンビア戦と全員入れかえになっており、それでも4-2-3-1攻撃、4-4-2守備でしたので、どの選手が出ても同じメカニズムで戦うという印象になってもおかしくありませんでした。

実際にはそんな印象はなく、攻撃は個人に依存する選手任せという印象がありました。(アジアカップから同じです)

守備に関しては、ボリビアの攻撃回数が多くありませんでしたので、相手の4-2-3-1に困ったなというシーンもありませんでした。

参考にした有識者の解説ソース

今回も以下の3種類の解説を聞いたうえで、2度試合を見て実際のシーンを抜き出しながらまとめています。

- SHIN KAISETSU/戸田和幸 「2019/3/26 日本vsボリビア」

- スカサカ!「サッカー専門チャンネル」/岩政大樹・清水英斗 「【無料】日本×ボリビア 岩政大樹・サッカーライター清水英斗が試合直後に徹底分析!!」

- Leo the football TV/Leo the football 「コロンビア&ボリビア戦を分析して南米選手権に臨む日本代表を決めよう【トークtheフットボール】#890」

ボリビアの守備特徴と実際の現象

ボリビアの守備の特徴は中盤4枚の横スライドによって片側サイドに数的有利を作り出し、ボールを奪うという事と、マンマークで相手についていく事でした。

横スライドとFWプレスバック

ボリビアの守備の特徴は2列目の4人が頑張って横スライドを行い、FWのプレスバックによって日本の強みである大外サイドの局面で2対1を作る事でした。

- 1

- 2

- 3

- 4

写真3でLFWとLSHで西にチャレンジしてきていますが、ここは西が上手でしたので、宇佐美につなぐ事ができました。

しかし写真2~4ではボリビアの10人の選手がボールサイドに圧縮しているのが写っていますので、写真2での鎌田→三浦のパスをダイレクトで三浦→西に出した判断は良かったと思えません。

逆サイドの乾を使うべきだったと思います。

同じようなシーンをもう1枚紹介します。

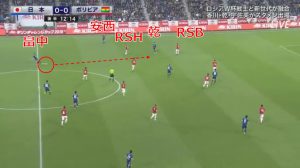

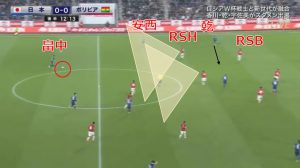

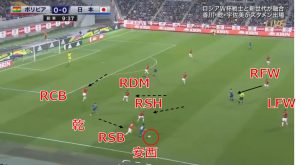

畠中→安西へとボールをつないだシーンです。

ボリビアのRSBが前に出てきて、RSHが加勢に来てボール奪取をはかっています。

RSBを空けたスペースをRCBが埋めて、RCBが空けたスペースをRDMが埋めている非常にスムーズにスライド守備ができています。

FWのプレスバック、中盤4枚の横スライドによってサイド手前側(宇佐美や乾ではなく、西・安西の所)での2対1を作り出すメカニズムが偶然でなく、何度も見る事ができました。

人への意識が強すぎるSB

ボリビアのSBは人についていく傾向が強いので、宇佐美や乾につられてCBとSBの間が空いてしまうシーンが何度か見られました。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

降りていく宇佐美にSBがついていく事で、CBとSBの間が空き、そこに走りこんだ鎌田がSBの裏をつく事ができたシーンです。

前半7分にも同様のスペースができ、そこに西からのロングボールが出ましたがそこはオフサイドになりました。

この形は前半だけで2度も見られ、ボリビアの特徴であり弱点である事と、西と鎌田がそれを理解していた事がわかるシーンでした。

ボリビアの攻撃特徴と実際の現象

ボリビアの特徴として2つの点を解説します。

- 外に開いたLバカに当ててクロス

- 後半に勝負に出た

前半はひたすら、右サイドに開いたLバカにボールを預け、クロスという決め事だったのかなと感じました。

- 1

- 2

写真2のシーンで中を見ると2対2になっているように見えますので、しっかりとクロスをあげる事ができれば十分にチャンスができます。

結局安西を突破する事ができなかったり、クロスの質が悪くてチャンスを作る事はできませんでした。

攻撃に出た後半

後半13分のボリビアの選手交代によって監督からチームへ攻撃に出るメッセージとなっていたように思えます。

日本も後半16分に中島・堂安を投入し、明確に前掛かりになって攻めてきたボリビアに対して、逆に中盤が空いて日本の攻撃陣にとって攻めやすい状況になって、得点が生まれました。

戸田さんの深解説で話がありましたが、「やっぱり中島・堂安」という印象になってしまいそうだが、丁度ボリビアが前掛かりになってスペースが生まれた時間帯に中島・堂安が投入されて攻撃しやすかったという要素を忘れてはいけないという事でした。

中島のシュートのクオリティも見事でしたが、お互い攻められ、攻める時間帯でした。

日本の守備特徴と実際の現象

日本はほとんど攻められていませんでしたが、その要因は大きく2つあると思います。

- 前線のプレッシングが機能していた

- 奪われた後すぐ取り返す事ができていた(橋本のネガティブトランジション)

また大きな問題としてニアゾーンラン(チャンネルラン)に対するケアがないという事が顕在化していましたのでそちらも実際のシーンで紹介します。

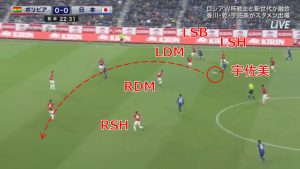

前線の見事なプレッシング

今回の日本は前のメンバーが鎌田・香川・宇佐美・乾でした。

香川・乾を中心として、プレッシングを行い、ボリビアのビルドアップを封じていました。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 香川&乾で中と前を切って後ろに下げさせる

- GKへボールが移動中に鎌田・小林・宇佐美に前へ来るよう腕で指示を出す香川、LDMを切る為にLSBへ寄せ過ぎないようにとどまる鎌田

- RCBへのパスコースを切る曲線矢印のプレッシング

- GK→LCBへボールが移動中にスプリントで寄せる鎌田(LDMを消すカバーシャドウしながら)

- チェックメイト。香川にGKへのコースを消されているので蹴らされてボールロスト。

曲線矢印プレスやタイミングを合わせる香川の指示、鎌田のとどまるポジショニングとカバーシャドウでLDMを消し続けた点と、日本の守備の上手さが見られたシーンでした。

前半3分にも香川は後ろのメンバーに守備の指示を出し、スローインをカットする事に成功しており、香川の守備の上手さがはっきり出た試合でした。

カバーシャドウに関しては以下のページで詳しく解説していますよ!

奪われた後の守備の良さ(橋本のネガティブトランジション)

日本は攻撃を失敗してすぐにボールを取り返すネガティブトランジションが有効に機能していた為、相手にチャンスを与えませんでした。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

中島のドリブル失敗でボールを失った後、写真4ですぐに安西が寄せた為、RFWへ蹴らせ、そこを橋本がカットするというシーンです。

安西の寄せによって選択肢を狭め、ボールの移動中に橋本がスプリントで狙っています。

ボール周辺の選手がボールを失った際に切り替えてすぐに寄せて蹴らせる事と、橋本が攻撃時からボールサイドの縦パスをケアしたポジショニングを取っている事で、この試合で何本もカウンターの芽を摘み取っていました。

何本もボール奪取できていて、橋本のプレーは素晴らしかったです。

ニアゾーンランに対する守備の甘さ

課題としてLeoさんが指摘していましたが、ニアゾーンランに対するカバーがなかった事は私も気になりました。

Leoさんが指摘していたシーンは後半23,24分ですので、私は前半の13分のシーンを紹介します。

- 1

- 2

畠中が外に出ていて、三浦がニアゾーンランの相手について行ってるので、中央がぽっかり空いています。

相手がレベル的にやってこなかっただけで、強豪を想定した場合、このシーンでは橋本が全力で中央を埋めに行く必要がありました。

Leoさんが指摘していた23,24分のシーンも合わせると3度も中央スペース放置が見られ、CBがニアゾーンランに対して飛び出して対応したらどうするかを落とし込まれていない事は明らかでした。

ここをよく狙ってくるマンチェスターシティのようなチームが相手だったら何点も取られる事だったでしょう。

日本の攻撃特徴と実際の現象

日本の攻撃時の問題や事象は以下です。

- CBの持ち上がりが少ない

- 降りてくる動きばかりで、裏を狙う動きが少ない

- 相手のスライド守備が間に合っている狭いエリアで、狭いスペースを狙ってミスになる

- 小林と橋本のポジショニングがぎこちない

CBの持ち上がりについて

CBがボールを前に運び、2ndラインのDFを困らせる事は相手を崩す重要な要素だと思っています。

今回の試合ではそういった運ぶドリブルを行うシーンもありましたが、まだまだ足りないと感じましたので、運ぶべきだったシーンを紹介します。

- 1

- 2

- 3

フリーの三浦から降りてきた宇佐美へのパスのシーンです。結局宇佐美は写真3で相手に寄せられて前を向く事ができず三浦に下げました。

その後三浦→畠中にゆっくりしたボールでつなぎ逆サイドから攻め直しました。

個人的に感じた問題点は2つです。

- 降り過ぎてしまう宇佐美

- 意味もなく降り過ぎの宇佐美に出してしまう三浦

宇佐美に出す事で、前向きでボールを持っていた三浦から、後ろ向きの宇佐美がボールホルダーになってしまいました。

つまり状況は良くなっておらず、悪くなっています。

しかし、相手LDMが寄せてきているので、逆サイドに素早く展開する事で、相手のスライド守備が間に合っていない状態を攻める事ができます。三浦が素早く逆サイドに展開したかどうかで

「下げさせられた」のか「相手を吊り出した」のか、その意図が変わります。

また、宇佐美に出さず三浦が前に運んでいれば、相手のLSH・LDMのどちらかが前に出て三浦に対応しなければならず、出た相手が空けたスペースを小林か西が前向きでボールをもらう事ができます。

このシーンでは前に運ぶか、相手をつり出して逆サイドに素早く展開するかが正解だと思いますが、そのどちらでもなかった為に課題としてあげています。

今回デビューの畠中は非常に勇敢に運び、縦パスを入れていましたし、三浦も宇佐美や西が下げたボールを乾にロングで出す精度の高さは非常にポジティブな印象がありました。

もっと運び、もっとキック精度を活用して欲しいという意味で課題というより伸びしろが最も適切な表現かもしれません。

裏を狙わない攻撃陣

今回の攻撃もアジアカップ同様に、サイドハーフとサイドバックのユニットでニアゾーンを狙う動きがほとんどありませんでした。

1つ目の写真は宇佐美が外でボールを持っていて、中の安西がボールを待っている状況になっています。

2つ目の写真は西が外でボールを持っていて、中の選手はそのまま中で待っています。中の選手は香川・乾・宇佐美・鎌田の4人で、相手も4人ですので普通のクロスではなかなか難しい状況です。

西は香川がニアゾーンを狙うのを待っていましたが、来ないので結局クロスをあげる事もできませんでした。

堂安や中島や大迫が出場していても、同じく裏を狙う動きが少なく、手前にボールを欲しがる傾向が強いので、裏を狙う南野がセットになっていた事が発足当初の森保ジャパンの良かった理由だと思います。

香川はライン間で受ける事がとても上手な選手ですので、FWかサイドに裏を狙う鈴木武蔵や、ウィングタイプ(伊東純也とかになるのかな?)の選手が1人は欲しかったです。

鎌田・香川・乾・宇佐美はいづれも手前でボールを受ける事で特徴が出る選手ですので、そもそもこれらの選手の同時起用自体が間違いだったと思います。

Leoさんには「ボールちょうだい祭」と表現されていました。。

狭いエリアでの攻撃に固執

ボリビアは中盤4枚がスライド守備をしていたので、ボールサイドにディフェンスの人数が圧縮されていて、次の写真のように日本にとってスペースの少ない状況を作っていました。

チャンスになっていたシーンは次のような逆サイドに一気に展開してボリビアのスライドが間に合っていない状況を作り出したシーンです。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

写真1で宇佐美がイマイチなボールをもらう動きをしていますが、西がうまく鎌田を使いました。

写真3の鎌田のタメによって動き直している宇佐美を使う事ができ、写真4でダイレクトで逆サイドに運び、ペナルティエリア内で乾が1対1を作り出す事ができています。

このようなうまくいっている攻撃より、狭いサイドでのボール運びが多く、ボリビアの狙い通りの展開が多かったと思いますので、もう少し相手のスライド守備を動かす意識を持って攻撃できなかったかなと思いました。

小林と橋本のポジショニングがぎこちない

前半からボランチがCB間に降りる動きを小林と橋本がどちらが、どういう場合に行うのか明確ではありませんでした。

言うなれば、小林が降りない時に橋本が見て降りていくような印象です。

そこで以下の様にちぐはぐなプレーからのボールロストもありました。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

橋本が降りる動きがスムーズでない点(写真1の体制がどう見ても橋本が前に上がろうとしているのに、その後小林を見て後ろに降りていく)がまず気になります。

そして三浦にボールを前に運ばせ、ボリビアのLDMが出てきた時の選択肢がないのも本来であれば、橋本が降りた分小林が攻撃に出てそこを狙うべきだったのかなと思いました。(写真3のシーンで小林が以下のエリアを狙うべきだったと思います)

小林は自分のマーカーの背後から出ていく事になるので振り切る事ができますし、ボリビアのLDMが小林を気にして中央を絞ると、宇佐美へのパスコースが空きます。

このシーンで三浦が蹴るしかなくなった理由は、近くの選択肢が宇佐美しかなく、宇佐美を切りながらカバーシャドウでLDMが出てきたからです。

橋本が降りたら小林は素早く縦関係になって2列目の崩しに参加するべきだったし、橋本が1列目の崩しに参加する動きももっとスムーズにできるべきだったかなと思います。

個人的に勉強になったプレー

後半12分の畑中から乾へのパスのシーンです。

- 1

- 2

- 3

- 4

乾が見事に最終ラインと中盤のラインの間、いわゆるライン間で前を向いてボールをもらえてシュートまでいったシーンです。

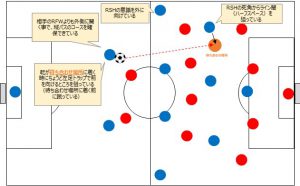

この時のシーン1のボリビア選手の視界とシーン4の乾の視界をわかりやすく書くと以下のイメージになっています。

- 1

- 4

シーン1でボリビアのRSHとRDMの視界の外からハーフスペースに乾が降りていき、シーン3が丁度パスが出る瞬間です。

畠中の上手だった点は、乾がボールを受けたい場所の少し手前にいる時にパスを出し、ボールが乾に到着する頃にちょうど狙っている場所で待ち合わせできるようなパスのタイミングとパススピードでボールを供給できた点です。

これによって、シーン4のように1トラップ目(左足トラップ)で既にゴール方向に体を向ける事ができています。

ボールを前進させながら、ゴール方向を向いてプレーできているハーフスペース活用のお手本のようなプレーでした。

このシーン以外にも乾のハーフスペースに入るタイミングと畠中のパスタイミング、パススピードがかなり良いホットラインになっていました。

- 1

- 2

- 3

- 4

この時は畠中のパススピード・タイミングは良かったですが、少しパスコースが外側(乾の右足側)にいったので、乾は前を向けずダイレクトフリックで安西に出しています。(乾も良い判断でした)

畠中と乾と安西のハーフスペース活用プレーの良かった点をまとめると以下になります。

これから試合を見る時にはハーフスペースに出すパスが受け手の内側の足に出ているか、外側の足に出ているか、待ち合わせ場所で同時タイミングなのかに注目するとこのプレーの精度がわかるようになると思います。

非常に勉強になったプレーでした。

まとめ

ボリビアの守備の弱点と破り方は明確でした。

1度サイドまでボールを運んで、一気にサイドチェンジ→ニアゾーンへ

どんな相手にも裏へのランニングとニアゾーンランは必要ですので、出場した選手の判断でなく、監督からチーム戦術として意図的にできていない事がアジアカップから変わらず実行できていません。

今回のキリンチャレンジカップでも上記の改善が見られませんでしたので、森保監督の采配には引き続き疑問の残る内容です。

次は6/18からコパアメリカになり、相手も強くなりますのでしっかりと戦術を準備して臨んでもらいたいなと思います!

今後の日本代表の試合予定

- 2019年6月5日(水)キリンチャレンジカップ トリニダード・トバコ戦

@愛知/豊田スタジアム,19:25~19:35の間でキックオフ時間調整中

- 2019年6月9日(日)キリンチャレンジカップ エルサルバドル戦

@宮城/ひとめぼれスタジアム宮城,19:00キックオフ