先日、森保ジャパンの初陣となる日本代表対コスタリカ代表の試合が行われましたね。

果敢に前を向く姿勢を見せたり、縦パスやサイドバックのオーバーラップが多く、日本代表らしからぬとても見ていて楽しい試合でした!

多数の有識者達がコスタリカ戦での課題や評価について、コメントをあげています。そのコメントを見た上で再度試合を見返すと実際どうなのか?をまとめました。

INDEX

有識者の課題

今回はカトルセ・スカサカ・Leo the footballの試合どうだったかを見ました。

その中でコメントであげられている内容を箇条書きにし、個人的意見をその後に記載しています。特に気になった点は✩の部分で詳細を記載しています。

※Leoさんは試合の良かった点やサッカーの基本を多く紹介していましたので、今回は割愛しました。

スカサカ(岩政さん・小澤さん・秋田さん)

- クロスに対する1:1のマークの置き方が悪い(マークする相手を後ろに置いていた)

- ラインコントロールが押し返すだけで、コンパクトを作って奪いどころを作るまではいけていない

※一時的に相手FW2人をオフサイドエリアに置いていくことで、10:8での攻防を作り出す

- このコスタリカでは高評価を与えられないし反省点も挙げにくい

- SB/SHの中外関係を反対にしてみるなどもあった方が良かった(2:1をつくる)

- 青山のポジショニングは良かったし、遠藤の飛び出しも良かった。青山が飛び出した場合の遠藤の戻りは遅かった。

- マーカーを背負っているDMF(ほぼ青山)に対してCBが預けるシーンは4バックの場合もう片方のDMF(ほぼ遠藤)が段差を作ってパスコース作ってフォローすべき→☆1

- 今回の4バックはCBと相手FWを2:2に簡単にしてるけど、もっと強い相手を想定すると、サイドバックにフォローさせるようなポジショニングが必要ではないか

※場合によってはSH下げたりする等も含める

カトルセ(戸田さん・小澤さん・中西さん)

- お互いのフォーメーション的にハーフスペースがあいている。相手のフォーメーションの特徴を理解して試合に臨めているか

- コスタリカのプレッシングのかわし方・どこが空きやすいか→フォーメーションについて

- 堂安ハーフスペースに最初から入るんじゃなく、入ってくるところでボールもらう→✩2

- 南野・堂安・中島の二列目の躍動→☆3

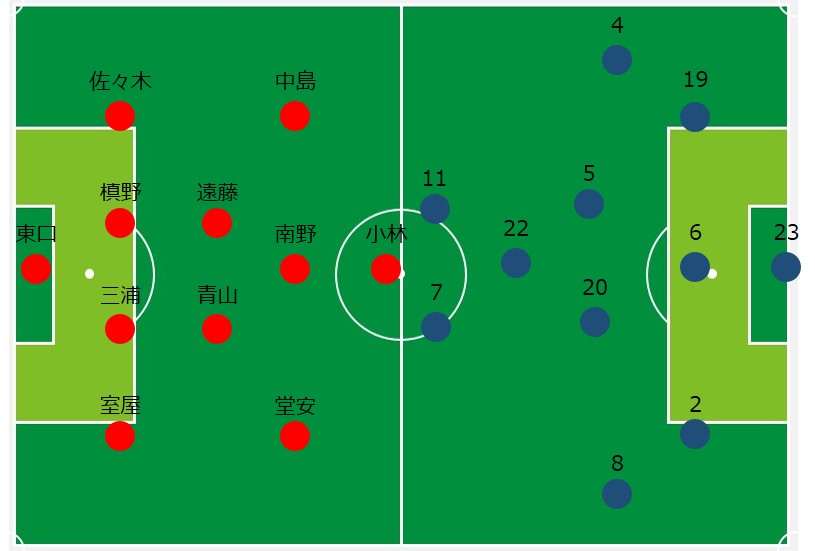

日本とコスタリカの攻・守のフォーメーションについて

まずお互いのチームのフォーメーションは以下の形になっていました。

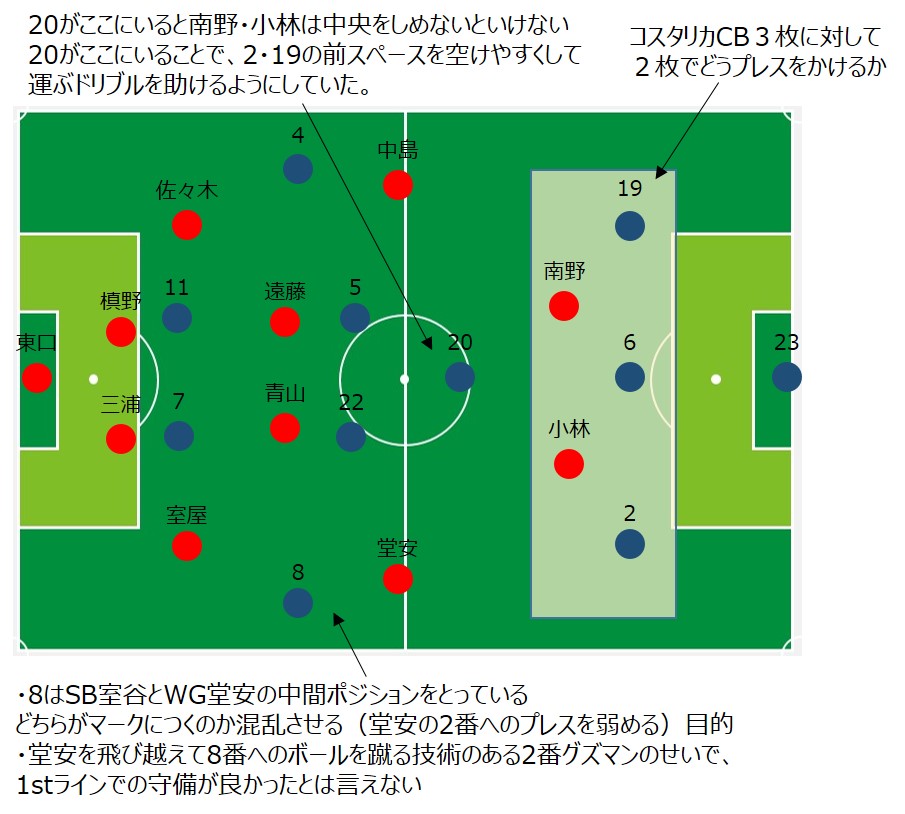

- 日本(攻)→コス(守)

- 日本(守)←コス(攻)

日本が4-2-3-1での攻めに対してコスタリカが5-2-1-2、逆にコスタリカが5-2-2-1で攻める際には日本は4-4-2で守っていました。

ちなみに試合が始まってすぐにコスタリカボールになった時の解説北澤さんと実況のやりとりが1つ目の問題点だと思いました。

北澤さん「日本は、2トップのような形で入りましたね」

実況「4-4-2のような形で入ったニッポン」

まるで攻撃と守備でフォーメーションが異なるという概念がないような言い回しです。

実況解説は視聴者にサッカーの面白さを伝えるという部分を大きく担っているにも関わらずこれはやばい会話ですね。。

一方カトルセでこのフォーメーションのかみ合わせの特徴の解説があり、非常にわかりやすかったので図におこしてみました。

日本攻撃時に頭に入れておくべきこと

図のようにコスタリカの1stディフェンスラインとなる前線のメンバー3人は2CBとボランチ1枚(ほぼ青山)を捕まえるように配置されているので、SBの前のスペースが空きやすく、そこでのビルドアップが基本になります。

また、コスタリカの守備は横スライドに対応できにくいフォーメーションですのでサイドチェンジが非常に有効ですが、あまり見られませんでした。(ショート・ミドルはあってもロングパスはほとんどなかったですね。)

こうなりやすい形である事を頭に入れて試合に臨むか、漫然と臨むかは大きく異なると思います。

日本守備時に起こりやすい現象

コスタリカの3CBに対して南野・小林の2枚でボールの誘導やパスコースの限定ができていたかというと、上の図に記載したとおり、ボランチの20番のせいでそうでもなかった。

サイドのCB2枚が運ぶドリブルで前に行きながらビルドアップ(サリダデバロン≒1stラインの突破)を行い、さらに8番のポジショニングと2番のキック精度によって、堂安のディフェンスも中途半端なものにさせられてしまっていた。

試合を見ると日本の1st、2ndラインのディフェンスは特に機能していないというのがよくわかりました。もちろん森保ジャパン初めての試合で、ほとんどディフェンスの練習をしていないらしいのでまぁしょうがないと思います。

ただ、個人的にロシアW杯の結果の大きな原動力はこの1st,2ndディフェンスの質(大迫・香川・乾・原口)にあったと思うので、日本の強みとしてさらに磨いてほしいと思いました。

これらは戸田さんや小澤さんの解説を聞いて、試合を見返す事ではっきりと確認できた事なので、この試合で見えた日本の守備での課題として捉えられる点だと思いました。

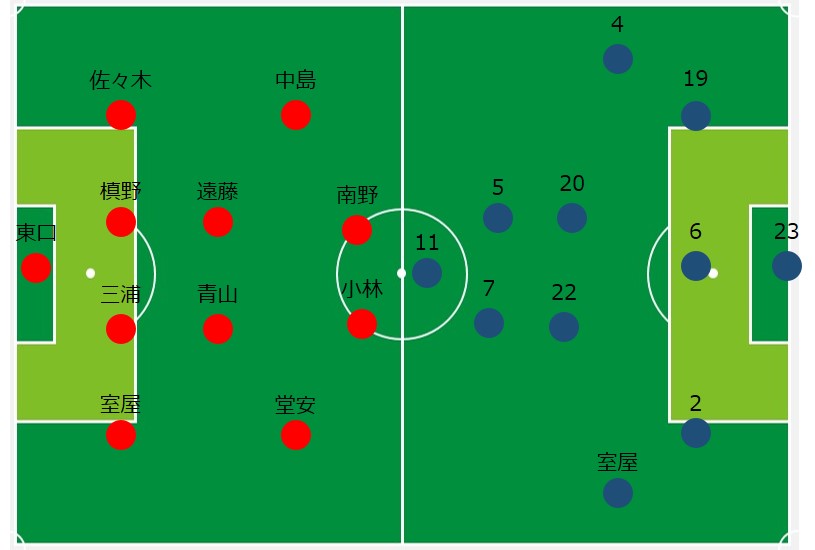

試合を見返して実際どうだったか

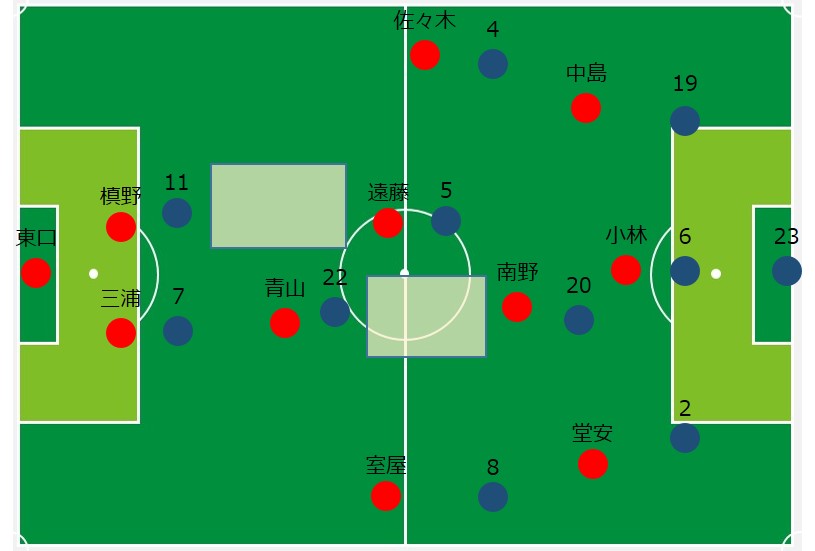

✩1青山・遠藤のダブルボランチのポジショニングについて

青山が引き気味で遠藤が上がって行くシーンが非常に多かったです。これにはポジティブな印象が多かったです。

ですが(たしか岩政さんが言ってた)槙野から青山へのパスがカットされかけて危なかったシーンに対してダブルボランチで段差を作るのができていないという指摘がありました。

段差をつくるというのは、上の図のように青山・遠藤・南野を斜めに配置し、その間に薄い黄色四角のスペースを作り出すという事です。

CBがボールを持っている時に相手FWのプレスにさらされた時に、なんとかこの四角いスペースにパスを出せば、人にピンポイントでなくても体の向き的にパスがほぼ成功するというのがわかると思います。

これが徹底されていなくて、確かに危ないシーンというのがありましたので、ボランチの位置関係の修正も課題の1つとして確認できました。

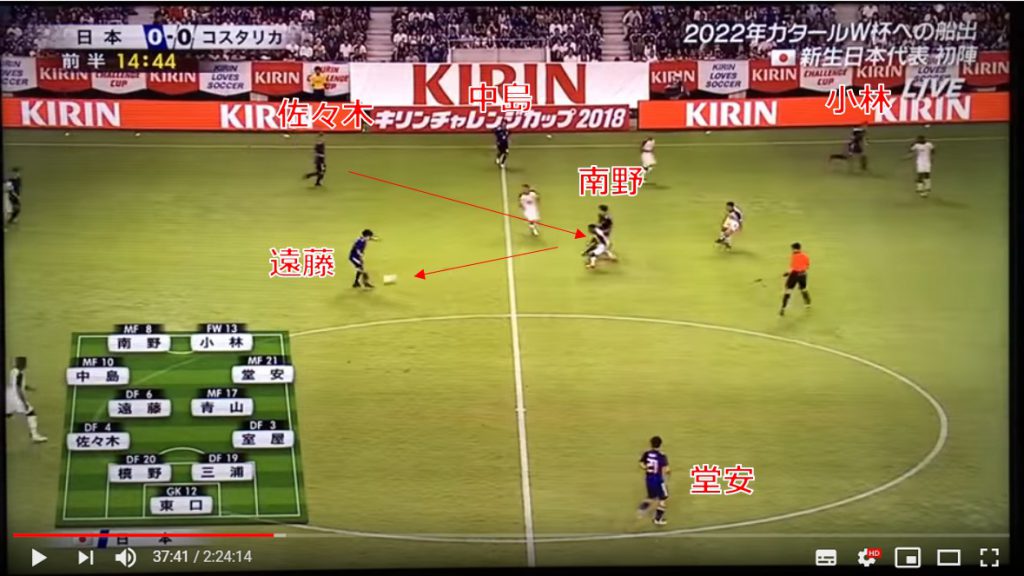

✩2堂安のポジショニング、ハーフスペースの活用について

カトルセでの戸田さんのコメントで、「ハーフスペースに最初から居てしまう事で、ボールを引き出せていない」

確かにその通りのシチュエーションが見えました。実際のシーンを紹介すると、

- 写真➀

- 写真②

写真➀ですが、青山がボールを持っていて、堂安・南野・小林(写真②で見えます)が1直線に並んでしまっています。ここで青山は2番目の南野へくさびを入れるもカットされ、素早くFWにパスを入れられ、前を向いたFWとCBの1対1に持ち込まれてしまいました。

カットされるのも最悪なんですが、青山と対峙するディフェンスのレベルが高かった場合(例えば岡崎とか)、この並んだ1直線のパスコースを切りながらプレスをかけると、青山の前にパスコースが1本もなくなってしまいます。小林・南野・堂安の距離感を整備する必要があると思います。

個人的には以下のようなポジショニングで、パスコースを複数作る事で、ディフェンスもプレス時に切りきれないようにできると思いました。堂安が一旦広がるべきかなと感じるシーンでした。

じゃあいつもそうかと思うとそうでもなくて、堂安のポジショニング(厳密には小林・南野・室谷の関係)がすごい良くてチャンスになったシーンもありました。

佐々木から南野へくさび、遠藤に落としてというシーンです。小林が中島サイドに流れているので中央にFWはいません。

ここで、堂安がハーフスペースにフリーでいるので、この後ボールを引き出し、寄ってきたディフェンスをひきつけてからサイドを駆け上がる室谷にパスを出して、チャンスを作る事ができていました。

左サイドに小林が流れた場合にチャンスになりやすい反面、右サイドからビルドアップしようとすると、堂安へのパスが出ていない傾向がありました。

右サイドからのビルドアップでは一旦サイドに広がって、ここぞという時にハーフスペースに入ることで室谷・小林・南野へのパスコース・連携が見えるので、戸田さんのコメントは的確だなと思いました。

✩3南野・堂安・中島二列目の躍動について

これは皆が感じた事だと思いますが、コスタリカ戦では前を向く、縦パスを入れる・ドリブルで突破するという回数が多かったです。

選手個人のレベルの高さや、自分が次の代表を引っ張っていくんだという想い等が要因になると思いますので、これにグループでの崩しをどれだけ取り入れられるかが課題だと思います。

3得点を見返しても、対峙する相手を圧倒するプレイが複数続いて得点になったシチュエーションはありましたが、連動したポジショニングとボールの動かし方でフリーの選手やスペースを作り出したかと言われればそういう形ではありませんでした。

まとめ

コスタリカ戦での課題を検証して、僕が確認できた日本の課題は以下でした。

- ラインコントロールに戦略的な狙いを作る

- SBの守備参加とCBのマークの置き方

- 相手のプレスのかわし方、相手フォーメーションの理解度

- SBとWGの位置関係のバリエーションを作る、効果的なタイミングでハーフスペースに入る

- ボランチの位置関係(段差・カバーリング)

- 1st,2ndディフェンスのプレスのかけ方

- 攻撃の連動性・グループでの崩し

- 解説と実況の質

とは言え、若い選手のアグレッシブなサッカーだったので魅力的で期待感も高まりました!

次の試合も期待して観戦しようと思います。