いよいよ予選リーグも終わり、ノックアウトラウンドになりました。

先日行われたサウジアラビア戦での課題をビジュアル付で解説していきます。

なぜ日本は押し込まれた続けたのか、つじつまの合わない選手起用について等戦術的な面を分析していきますよ!

INDEX

日本対サウジアラビアの最高画質ハイライト動画!

課題と試合中に起こっていた現象

今回は戸田さん・小澤さん、スカサカ(岩政さん・清水さん)さんのコメントを聞きつつ、2度試合を見た内容についてまとめます。

サウジアラビアの守備について

ポジションバランスが良いので、ボールを失った後のプレスによる再び取り返すまでできていた→☆1

サウジアラビアの攻撃について

アンカーのオタイフがCBに落ちるビルドアップや、ボールを回してオタイフが前向きフリーでボールを持って展開するシーンを多く作っていた→☆2

両サイドのSBがかなり高い位置を取っており、両サイドの攻略にそれぞれ別のアイデアがあった→☆3

日本の守備について

相手の高い位置の両SBについていく守りを見せた原口と中途半端な堂安→☆4

吉田・富安で相手の1トップを常に二人で見続け、チャンスを作らせなかった→☆5

「相手に良いパスを出させない守備」ではなく、「出た所で跳ね返す守備」だった→☆6

日本の攻撃について

相手が1トップでプレッシングするのに、CBからはボランチに出さずに早々にロングボールを蹴って、ほとんど相手にボールを渡していた→☆7

戦い方・監督の采配について

選手個々クオリティで相手を圧倒しているシーンが多かった→☆9

試合展開とつじつまが合わない選手起用→☆10

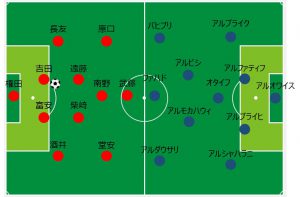

日本とサウジアラビアの攻守のフォーメーションについて

お互いのフォーメーションは以下の形でした。

- 日本(攻)→サウジ(守)

- 日本(守)←サウジ(攻)

日本はトルクメニスタン戦ベースのメンバーでケガの大迫が武藤に変更になっているだけでした。

一方のサウジアラビアも基本は他のアジアカップでの試合と変更がないので、どちらも事前スカウトの効果が出やすい布陣だったと思います。

有識者コメントの分析・感想とビジュアル解説

✩1サウジのポジションバランスが良く、ボールを失ってから取り返すまでが早かった

日本がボールカットしてからロストするまでの速さとうまさがわかるシーンの紹介です。

- 1:囲まれてロスト

- 2:はじき出したボールを取りに行く酒井

- 3:プレス指示をするオタイフ

- 4:酒井と柴崎に猛烈プレス

- 5:下げる柴崎

- 6:さらに下げる富安

- 7:パスコースを消されてクリア

- 8:数的有利で待ち構えている所で回収

これは芸術的ですね。

どちらかというと日本が手に入れるべき守備戦術だと思いますので、どうやってこれができるようになるのかを分析する必要があると思います。

1人で複数のパスコースを消しながらスプリントでのプレスと、後ろの連動がポイントです。

この2つがサウジアラビアはできているので、取り返すまでがとにかく早いです。

このシーンを見てもサウジアラビアはチームとしてボールを取り返す事をしっかりと練習できているのがはっきりわかります。

森保監督はどうでしょうか。。

✩2アンカーのオタイフが自由にビルドアップ~展開をできていた

この試合の一番の問題点だと思います。

サウジアラビアの攻めのキープレイヤーであるアンカーのオタイフがフリーになるシーンです。

- 1

- 2

- 3

上記写真のようにIHを経由した三角形を作ったり、CB落ちやSB落ちから、日本のFW陣いわゆる1stディフェンスラインの裏で前向きでフリーになるシーンがとてつもなく多かったです。

2CBとオタイフの3枚に対して、南野・武藤の2枚が無規則に走っても、ボールは取れないし、パスコースの限定もできませんでした。

プレスのうまい岡崎や香川がいても規則がなければ同じ状況になった可能性はあるので、これは監督が何も指示しなかったのが非常に良くないと思います。(この2人ならもしかしたら勝手に話し合ってなんとかしてしまう可能性がありますが)

他はこんなシーン等です。

- 1

- 2

さらにもう1つ紹介します。

- 1

- 2

ビルドアップ攻撃の中心であるオタイフをこれだけ何度も1stラインを超えられた場所で前向きフリーでボールを持たせてしまうと、後ろはどこにボールが出てくるか絞り切れません。

そうなると以下の現象が起こります。

- 前線ではボールが取れない

- そこから蹴るボールも制限がかかっていない為、中盤でのカットが難しい

- ラインが押し下げられる

- 最終ラインで跳ね返したボールのセカンドボールを拾われやすいポジションバランスになる

- 再び攻撃を受ける

このサイクルの繰り返しです。

押し込まれ続けた理由はこの低いディフェンスラインになった事にあります。

そしてセカンドボールを取れない事ともう1つ良くない事が起こります。

それがロングカウンターです。前の方でボールカットできると相手ゴールまでの距離が少ないショートカウンターができます。

しかし日本の場合、自陣深くからのカウンターしかできなかった為ロングカウンターオンリーでした。

これにより前線の選手のスプリント距離が大量に必要になり、後半の疲労につながり、しかも日本人はショートカウンターの方が得意な選手が多いので、流れの中から1点も取れない原因となりました。

✩3サウジの両SBのポジショニングとサイド攻略方法

サウジアラビアは両サイドで異なる攻略法を用いていました。

基本は両サイド共に高い位置を取っています。

日本の左サイドの攻略

原口の内側・長友の外側を狙って斜めのボールをオタイフから供給して一気に裏へ

- 1

- 2

オタイフにプレッシャーがかかっていないので、顔を上げてターゲットを見て蹴れています。

アルブライクは原口のマーク担当ですが、ボールとマーカーを同時に視野に入れられないのでやられていて、長友のマーカーであるバヒブリは特に裏を狙っていない分カバーが遅れてしまっています。

日本の右サイドの攻略

左WGのアルドゥサリに何本かくさびパスを入れたり、ロングボールを蹴っても酒井が圧倒的に強いので、全て跳ね返されてしまいます。

そこで左IHのアルモカハウィがサイドに流れる動きを入れてきました。

- 1

- 2

- 3

✩4で解説しますが、堂安と原口は立ち方が異なるのと柴崎がカバーに行くサイドだった為、サウジアラビアにとって堂安酒井サイドは数的優位・位置的優位を作りやすく、連続してこのシチュエーションを作っていました。

- 1

- 2

- 3

時計をみてもらえればかなり近い時間に同じようなシーンが続いている事がわかりますので、これは意図的に発生しています。

酒井がアルドゥサリにマンマークに出てくる事、柴崎が少し前がかりになりがちな事はスカウティングでわかってたような感じで、この崩しは事前に練習していたように見えます。

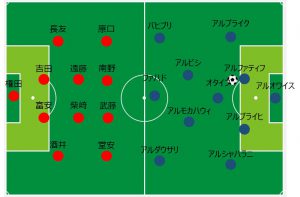

✩4日本のサイド守備方法(原口と堂安の違い)

とてもわかりやすいシーンがありましたので、写真で解説します。

原口は右SBにマンマークで後ろから付きますが、堂安は中途半端に左SBを自分の斜め後ろに置いています。

酒井の相手の左WGと長友の相手の右WGは内にしぼってきています。

最終ラインは原口が吸収された5バックのような構図になり、柴崎の脇(写真だと下側の広大なエリア)も空いてしまっています。

この配置の中で、何度も堂安の裏を狙われ、そこに柴崎や遠藤がカバーでコーナーフラッグ付近まで戻らされてしまう展開も多かったです。

✩5吉田・富安で相手の1トップを全く仕事させなかった

サウジアラビアのスピードのあるファハドに対して、2対1の状況を作り続けて勝ち続けていました。

このシーンだと吉田が前向きに競り合いを行えていて、なおかつ富安がカバーできる近い距離にいます。

こういった距離感・体の向きで相手の1トップを抑える事が終始できていたと思います。

ウズベキスタン戦の失点シーンでは体の向きと距離感、2対1を作れないという状況でした。

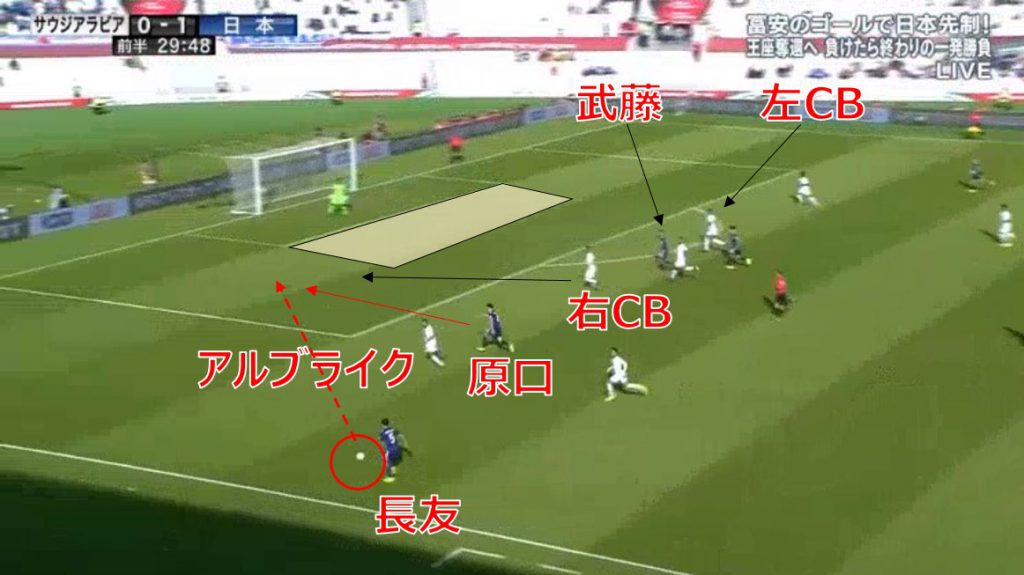

✩6出させない守備と出てから跳ね返す守備の違い

日本は✩2で解説した通り、基本サウジのパスの出し手にプレッシャーをかけられていません。

パスが出た先でカットする戦略で戦っていました。

- 1

- 2

- 3

シーン1で周りを確認するボールホルダーを見て、シーン2の足を振りかぶっている時(蹴る前)に酒井は既にパスが来そうな所に走り出しています。

シーン3で酒井はパスターゲットのサウジの選手より先に落下地点に入り、ヘディングでクリアし、カウンターにつながりました。

このプレーは素晴らしい酒井の出足だと言えますが、パスの出し手と受け手、3人目の動き(アルドゥサリ)のレベルがもっと高い相手だとどうなるでしょうか?

鋭いパスが酒井と堂安の中間のもっとサイドライン寄りの場所(手前薄黄色のエリア)でアルシャハラニにボールが渡り酒井にドリブルで突進し、ニアゾーン(奥側の薄黄色のエリア)に走りこんだアルドゥサリにパスすると、富安がアルドゥサリにつきます。次の図のようになります。

中央ではサウジアラビア代表史上最速のプレーヤーと呼ばれるファハドと吉田の1対1になり、ゴロパスのクロスで容易に1点になります。

酒井の守備は良かったのですが、このようにパスが出てから跳ね返す守備の場合、パスが良かったらピンチになるという相手の質次第の戦術と言えます。

そして質が低い相手でもマグレのスーパーパスはあります。よく言われる足でやるスポーツだから何が起こるかわからないという事です。

サウジアラビアの選手も同様で、技術的に上手くなくとも筋力的に欧州のトッププレイヤーと同じボールを蹴る事は不可能ではありませんので。

もう1つ危なかったプレーです。

- 1

- 2

- 3

シーン1でフリー(蹴る瞬間の写真なので、これでもほとんど制限はかかっていないと思います)でクロスをあげる事ができていて、シーン2の時点では相当危ないように見えますが、結果クロスの質が悪くて富安がカットしています。(吉田と富安に小さなギャップがありますね)

こういう事を防ぐ為にもパスの出し手に余裕をもって出させないプレスは重要です。

今回のディフェンス陣がことごとく跳ね返していた事に称賛のコメントもありますが、それは個としての守備力が非常に高かっただけで、チームとして相手を自由にさせないという事はまるでできていません。

個人的にこういった点で日本人のレベルの高さを感じつつ、日本チームのレベルの低さを感じてしまいました。

✩7攻撃時にCBからつながずにロングボールを選ぶ事が多かった

指示があったのか、今日はつながずに蹴るシーンが異常に多かったです。

- 1

- 2

シーン1では、ボール周辺に相手が2枚しかいないし、日本選手は5人はいるはずなのに、ボールを持つ長友は利き足ではない左足で蹴ってしまいます。

蹴る前が数的有利なので、蹴った後は数的不利でしょう。

結果シーン2で競り合う事もできずに相手にボールを渡してしまいました。

うまくいったシーンもほとんどないので、なぜこの攻撃を選んでいたのかよくわかりませんでした。

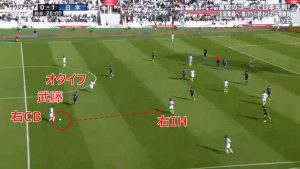

✩8原口と長友の攻撃位置改善が見られた

トルクメニスタン戦の前半で停滞して、後半に原口外・長友内で何度も崩した5レーン理論の基本配置とニアゾーンへの走りこみがとにかくこのコンビはできないと各有識者からコメントされていました。

ところが試合を通して良い攻撃のなかったサウジアラビア戦で個人的に最も良い形だったと思った攻撃シーンがこれです。

- 1

- 2

- 3

- 4

シーン1:アルブライクを吊りながら中にもらいに来る原口

シーン2:アルブライクとバヒブリの中間で止まる原口(止まる位置が良くなってる!)

シーン3:長友のパスをもらう位置もGood(バヒブリより前で貰えてる!)

シーン4:手を前に出して、ニアゾーンに出せ!と呼ぶ原口(少し見づらいですが)

最高じゃないですか!

ここから長友は原口を無視して浮き球クロスをあげてミスキックしてしまうのですが、右CB(深め)と左CB(浅め)にギャップが出来ているので、ファー気味に武藤へのクロスの精度があればゴールの可能性はあったので間違いではありません。

しかしもし原口に出していたら次の図のようになっていました。

赤点線の軌道で通称ニアゾーンにパスを出して原口に走らせたら、アルブライクは長友を見ながらなので、右CBが出てこなければいけなくなります。

武藤の手前に広大なスペースができるので、浮き球クロスより近くて大分容易なゴロパスでフリーの武藤に出す事ができていました。

ハーフスペースの中間ポジションに立ち、大外は相手のサイドハーフより深い位置に立つ。

そこからニアゾーンへ走り込み、CBをつり出す。これまで原口・長友が出来なかった形ができそうでした!※詳しくはオマーン戦の課題✩8参照

✩9選手個々のクオリティで相手を圧倒しているシーン紹介と選ぶべき戦術について

この試合は曲面でデュエルに勝利するシーンが数多く見られ、選手個々の質では完全に勝っているという点をたくさん感じました。

たくさんありすぎるので箇条書きでざっと書いても以下は言えると思います。

- 権田:ほぼ全てのプレーをキャッチング&上質なパントキック精度

- 長友:不利なサイドでの2対1での優先順位をつけたポジショニングとシュートブロック

- 吉田・富安:跳ね返しと裏抜けケア

- 酒井:アルドゥサリから何度もカットしたディフェンス

- 遠藤の体を張ったディフェンス

- 原口:攻撃の選手なのにきちんと守備で見せる献身性と攻撃参加の体力

- 南野・武藤:相手のロングボールを収める事前準備の良さ、ランニングでのプレッシング

- 伊東:戻る意識もありつつもカウンター時のロングスプリントとドリブル突破

- 全選手:最後まで守り続けた集中力

選手の質で勝っていながら試合内容はずっと支配されているというのは、間違いなく指揮官の采配に起因します。

勝利できたので良かったですが、相手がもっと強豪だった場合に✩3で触れた方法によって攻略されてしまう事は見えていました。

この内容であればサウジアラビアより強いチームに勝つ事ができないので、今後想定されるイラン戦が注目となります。

✩6で触れた出させない守備で相手の攻撃に制限をかけ、どこでボールを取って、どうやって攻撃を組み立てるかというプランを作り、W杯を想定したもっと強いチームと戦えるチーム作りをして欲しいなと思います。

✩10試合展開とつじつまが合わない選手起用

今回の試合展開に対して選手起用のつじつまが合わない2点がありました。

- 柴崎・堂安・長友の起用

- 交代策

柴崎・堂安・長友の起用

中盤を経由せずロングボールを蹴るプランだったら、結局柴崎を経由しないので、より対人戦でボールを跳ね返せる塩谷を使う方が理にかなっていました。

ロングカウンター主体の攻撃の組み立てであれば、最初から伊東の方が良かったでしょう。

自陣にこもって守備するつもりならSBは佐々木にして、サイドハーフを長友にしても良かったと思います。消耗戦を見越して原口を別の場所で起用する事もできるようになりますので。

スタメンから明らかに想定外の試合展開になっているにも関わらず、次で触れる選手交代での修正も行われませんでした。

交代策

前線2トップはずっとガムシャラにサウジのビルドアップ3枚を追い回し、自陣深い所からのロングカウンターで長い距離のスプリントを繰り返していました。

早い段階でバテてしまうのは必然ですので、早期の交代を行うと思っていましたが交代は以下の時間帯でした。

後半30:50南野→伊東

後半43:30堂安→塩谷

後半46:15武藤→北川

南野は後半21:58の時点で目の前にボールホルダーがいるのに膝に手をついていますし、26:11でも柴崎のとても良いボールもトラップミスをしたり、28:55でも力のないパスミス後に膝に手をついて立ち止まってしまっていて疲労がはっきりわかります。

武藤は後半44:30のプレーで足がけいれんして座り込んでしまいます。そのプレー後すぐに北川が準備を始めました。

「疲れが見えてから代える」というケースももちろんありますが、疲れるのが必然の試合展開なので、早めに手を打つべきだったと思います。

※上記はウズベキスタン戦の乾の時もそうでした。しかし乾的には80分まで出られて感謝しているというコメントを出しています。

南野が誰の目から見てもわかる程疲労している間の後半20分~30分の約10分間は力のないパスミスも多く、ピッチに出し続けた事は10分間をムダにしたように見えました。(もちろん南野は頑張っていましたし、カットもしていました)

交代で出た伊東はみんなの分もカウンターで走ってチャンスを作り、ファウルを獲得し、自陣深くでカットした際の冷静なパスをつないでと、少ない時間に数多くの良プレーをしていました。

武藤の交代はけいれんしなければしなかったつもりなのでしょうか?

これだけ守備で押し込まれている試合では疲労をだましだましの状態の選手を使うより、アバウトなボールにスプリントで走ってくれる選手を後半15分ごろには投入すべきだったと思います。

武藤の代えとして北川の信用がなかったのであれば、例えば佐々木と武藤を交代し、左SB佐々木、左WG長友、1トップ原口でも良かったのではないでしょうか(原口と柴崎は後半最後まで攻める気概を見せてオーバーラップしていて、体力の限界には見えなかった為)

後半48:00には酒井も足がけいれんしています。サウジアラビアの選手でこのような疲労が見えたのはアルシャハラニぐらいでした(左SBとして高い位置を取ってアップダウンを繰り返し、後半には伊東についていかなくてはいけなくなったので、これは必然だと思います)。

酒井に関しては交代策というより全員にハードワークを求めるゲームプランで、追加点が取れなくて押し込まれ続けた事が原因だと思います。

選手がとてもよく頑張った試合とも言えますが、選手がかわいそうな試合とも見えました。

当初のプランと実際の試合展開の違い。采配について

以下はGOAL.comの記事の遠藤のコメントの抜粋です。

立ち上がりは自分たちもプレッシャーを掛けて、いい位置でボールを奪って、自分たちが主導権を握れるような戦いをしたいというのが理想でした。でも、ちょっとハマらなかったというか、相手のポジショニングも上手かったり、プレッシャーに行きにくいポジションを取っていたので、ブロックを敷く展開になりました

太字にしている「プレッシャーに行きにくいポジションを取っていた」が大問題だと思っています。

サウジの攻撃の中心である✩2のオタイフを自由にプレイさせていたのに、プレッシャーに行きにくいポジション??

ちなみに戸田さんは以下の図のような2つのビルドアップ対策だったら練習をあまり行わなくともすぐにできるだろうとおっしゃっていました。

- 1

- 2

1は南野・武藤の2枚でオタイフに付いて完全に封じ、相手CBを放置するというプランです。CBからの展開は怖くないのでミスの自滅待ちです。

2は縦に武藤・南野を並べます。南野がオタイフを封じ、武藤がアルファティフとアルブライヒのボール運びが上手でない方に誘導するようにプレッシングを行い、よりミスを誘います。

上記はあくまで例として紹介されていましたが、どちらもディフェンスに意図や誘導があるので戦術と言えます。

実際に試合で起こったのは南野・武藤に指示を出さずガムシャラに走らせ、あまり効果的でないプレッシングでした。

小澤さん・戸田さん共に、「こういったビルドアップ封じが日本にできないとは思えない」というコメントをされていて、監督の戦術選択や試合への臨み方にかなり疑問が残ります。

また、今回の戦い方はハリルホジッチ流に近い(ハリルさんの劣化とも言える)ので、あの人をクビにした後の日本の戦い方として全く矛盾しています。

※ハリルさんと違ってコミュニケーションはとても取れているのだと思いますが。。

後半38分のファウルのシーン,後半47:30のゴールキック判定のシーンでは普段表情を変えない森保監督が大きな手ぶりで抗議しています。

出展:yahooニュース

想定通りのゲームプランというよりギリギリの張り詰めた状況だった事が予想されます。

日本の課題・伸びしろまとめ

- 相手のビルドアップ封じのプレッシングを事前に決めておく

- 攻撃時のプレス回避方法を練っておく

- 積極的交代策を行う(この試合は全て消極的な交代だった)

各メディアで勝利した事による評価はされていますが、個人的にはこの試合の監督の采配と準備を全く評価していません。

上記課題は監督として準備が当たり前の事だと思います。「戦術がうまくいかなかった」でなく、「存在しなかった」に非常に危機感を感じました。

もちろんこれだけ選手を頑張らせるというモチベーターとしての能力は高いのかもしれませんが、モチベーターでは頑張る事はできても進化はできません。

今後の試合の見所

個人的にはアジアカップを戦術面・個人のクオリティの両方で圧倒して欲しいと思っていましたが、今のところ戦術面は皆無で選手に頑張ってもらって勝ち残っているような感じです。

- ベスト8(ベトナム戦)疲弊したサウジ戦メンバーのリフレッシュをしながら勝利するマネジメント

- ベスト4(恐らくアジア最強のイラン戦)選手の頑張りでどうにかならない相手との試合

- 決勝(恐らく韓国)選手の頑張りでどうにかならない相手との試合その2

個人的に少し残念な試合が続いていると思っています。

しかし、裏解説のコンテンツ等、自分含めて日本にサッカーを理解しようとしている層が増えていて、それが日本サッカー強化につながるとも思っていますので、応援・分析・教材の為にアジアカップではさらに勝ち進んで欲しいなと思います。