今回は森保ジャパン3戦目で初めて世界レベルの相手と戦うという事でFIFAランク5位のウルグアイを埼玉スタジアムに迎えました。

試合後の世間の反響は良かったし、サッカー熱が高まる結果になった事は大きな成果ですね。

では中身がどうだったかというのを分析していきましょう。

今回はカトルセが有料で裏解説を配信していたので、1000円払って視聴した内容についても触れています。

INDEX

- ウルグアイ戦での日本代表の課題

- 日本とウルグアイの攻守のフォーメーションについて

- 試合を見返して実際どうだったか

- ✩1 4-4-2の2ライン目の4枚、ダブルボランチ等の選手間の距離が延びていた

- ✩2 日本の左サイドの攻撃がうまくいっていた理由

- ✩3 ウルグアイの攻撃時の選手間の距離が広かった事と間受けを狙わない事

- ✩4 ウルグアイの左サイドからの攻めについて

- ✩5 ウルグアイの右サイドとベンタンクールの停滞について

- ✩6 53分カセレスからマジャダへの交代の狙いと、日本の狙うべき場所について

- ✩7 ルーカストレイラが左SB落ちするビルドアップの狙いと、CB落ちとの違いとは

- ✩8 南野のポジショニング・ランニングが非常に良かったシーン

- ✩9 長友・中島のお互いにレーンを意識したポジショニングと良かったシーン

- ✩10 バックラインの守備スライドの遅さという課題

- ✩11 サラッチ&ラクサール対堂安&酒井の攻防

- ✩12 今後の高さ対策。1失点目のクロス対応等

- 実況の謎のコメント紹介

- 日本代表ウルグアイ戦課題まとめ

ウルグアイ戦での日本代表の課題

いつも通り、カトルセ・スカサカ・Leo the footballのコメント分析を聞いたうえで私が2回試合を見てどうだったかを書いていきます。

ウルグアイの守備について

本来硬いはずのウルグアイがおかしかった。

具体的には4-4-2の2ライン目の4があまり鎖の関係になっていないので、ダブルボランチ等の選手間の距離が延びていた。→☆1

ガストンペレイラの守備強度が低いので右サイドの攻撃がうまくいってた。→☆2

ウルグアイの攻撃について

選手間の距離が広かったのでコンビネーションで崩されることがなかった。

(Leo the football)

ウルグアイは間で受ける動きをしてこない→☆3

左SBサラッチと左WGラクサールが両方左利きのウィンガーで、どちらも外を使ってクロスをあげ、右サイドの長友(166cm)vsガストンペレイロ(188cm)のミスマッチをつくフォーメーションになっていた。

(カトルセ)

長友とのミスマッチもマキシゴメス(FWタイプ)なら危ないけど、デアラスカエタならそれほど怖くない→☆4

右サイドは幅を取る選手がいない。ガストンペレイロは中に絞っているのでベンタンクール周辺が窮屈で機能しにくい様子だった。→☆5

53分カセレスからマジャダへの交代はSBを挙げる狙いだった。日本からすると攻撃の際にそのマジャダが上がったSB裏を狙えるかがねらい目になる。後半24:20→☆6

前半途中からルーカストレイラが左SB落ちして3バックを形成するビルドアップになった。ボランチはSB落ちの方がリスクが低い。→☆7

日本の攻撃について

南野のポジショニング・ランニングが非常に効いていた→☆8

長友・中島のポジショニングはお互いにレーンを意識して中外を使う事ができていた→✩9

どんな戦術オーガナイズでも個で瞬間的に相手を上回る事は必要。それができている点が頼もしい。

(スカサカ)

個でもトライする、常にグループでいく必要がない、WGがボールを保持している時にSBの追い越しをマストにしていないから守備が安定する

FKやCKで相手ゴールキーパーに直接ボールをキャッチングさせる事は避けないといけない

シュートを打てると思った時に、しっかりと打てているので、詰めやすい

日本の守備について

吉田を左CBに置くのは長友とのミスマッチを狙うクロスがこれからも来ると想定しているから

前線のプレスに対してコースを限定しているのに、後ろのスライドが遅い。

(Leo the football)

横スライドが遅く、間を塞げていなかった。→✩10

ボックス周辺(ゾーン1)でボールを奪ったのに、きちんとつなごうとしすぎて奪い返されるシーンが複数回あった。シンプルなロングボールで相手の矢印の向きを日本ゴールから相手ゴールへと変えさせる事も重要

酒井のヘディングの強さは相手のハイプレスの良い逃げ道になっている

サラッチ&ラクサール対堂安&酒井がよく守れていた→☆11

1番早いタイミングでのカウンター攻撃を遅らせる守備が何度か出来ていた

1失点目のクロスの対応はファーをキーパーにある程度カバーさせる等今後の高さ対策が重要✩12

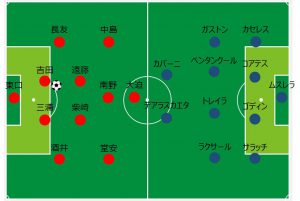

日本とウルグアイの攻守のフォーメーションについて

お互いのフォーメーションは以下の形でした。

- 日本(攻)→ウルグアイ(守)

- 日本(守)←ウルグアイ(攻)

日本は過去2戦と同様の攻撃4-2-3-1、守備4-4-2,ウルグアイも同じフォーメーションでした。ウルグアイは守備時も4-2-3-1の形も多かったです。

異なる点は日本のビルドアップはCB間にアンカー落ち(今回の試合ではFW2枚であまり来なかったので、あまりやってなかった)ですが、ウルグアイは左SBの場所にルーカストレイラが落ちるSB落ちで3バックを構築する点です。

試合を見返して実際どうだったか

課題としてコメントされている内容を本当にそうだと感じた実際のシーンで紹介しつつ、僕の意見もお話します。

✩1 4-4-2の2ライン目の4枚、ダブルボランチ等の選手間の距離が延びていた

1回目試合見た時は気付かなかったですが、2回目注意深く見ると以下のシーンがありました。

ベンタンクールとルーカストレイラの間が空き過ぎており、そこを大迫が狙っています。このシーンの後に大迫にボールが入りました。

もう1つ紹介します。

- 1

- 2

長友がサイドまでボールを運び、1度中島に返したシーンです。ここでもベンタンクールとルーカストレイラの間が空き過ぎており、大迫は一瞬この間のスペースでパスを受ける事を狙います。

ここではパスが入りませんでしたが、ここから斜めに大迫にボールを入れると一気に周囲が上がるスイッチが入りチャンスになる可能性が高いです。

スカサカ清水さんの指摘通り、ボランチの間が空き過ぎて攻める側に良いようにやらえてしまっていました。

✩2 日本の左サイドの攻撃がうまくいっていた理由

ウルグアイのガストンペレイラの守備強度が低いと戸田さんが指摘していましたが、実際にどうだったでしょうか。

- 1

- 2

- 3

写真は遠藤から最前線の大迫にパスが出て中島へ、それを追い越した長友へパスが出るという流れでした。

確かにガストンペレイロの戻りは必死さがないですね。

この写真では中島が内側ハーフスペースを、長友が大外のレーンに位置していますが、中島と長友はハーフスペースと大外を流動的に変更するので、マークの受け渡しの際にマークする側が一瞬遅れたりする事で、ポジション優位やフリーな時間を作る事に成功していました。

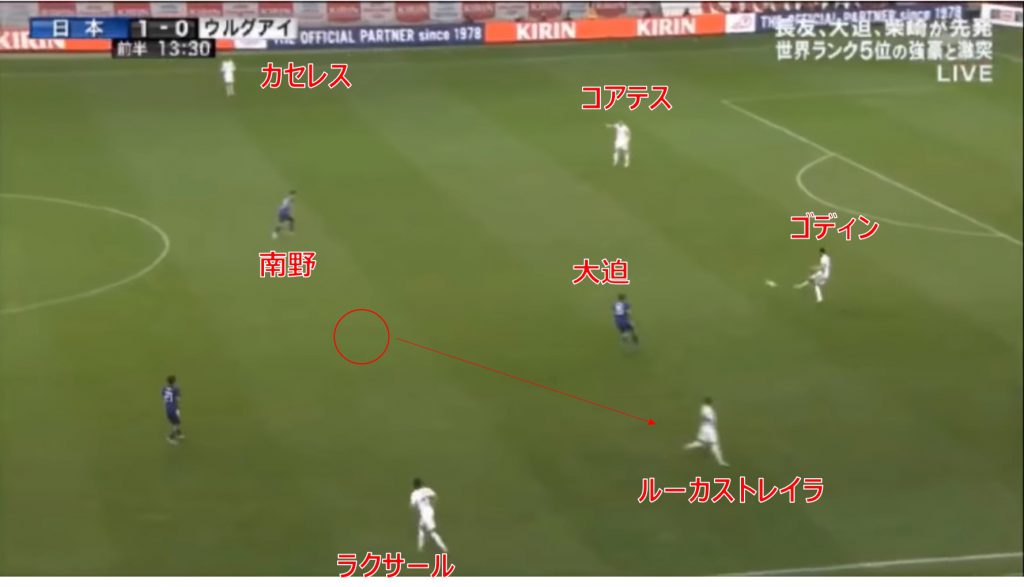

✩3 ウルグアイの攻撃時の選手間の距離が広かった事と間受けを狙わない事

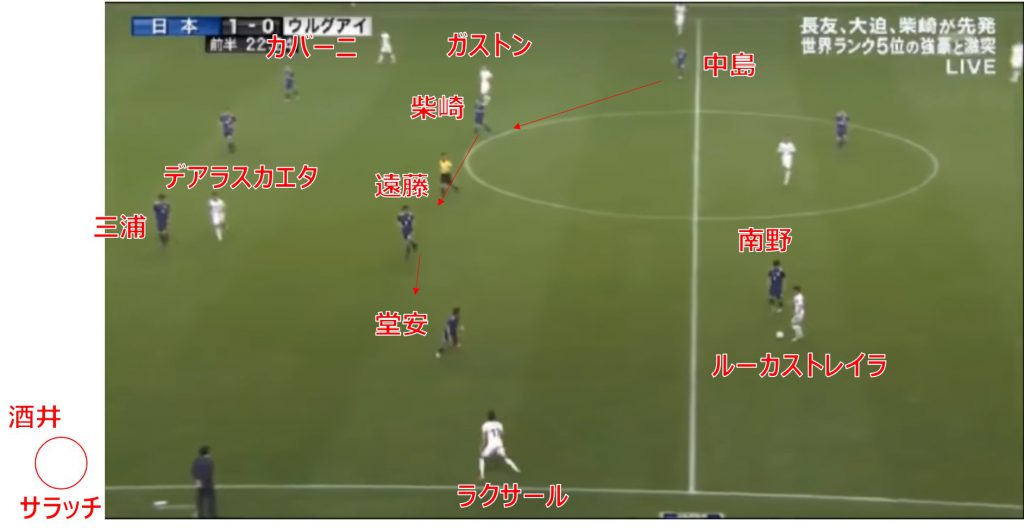

Leoさんも画像を使って指摘していたこのシーンでは、両チームにいくつかの問題がありました。

まずデアラスカエタのポジショニングが悪い事(遠藤・堂安の間を狙っていない)です。※本職FWじゃないからかわかりませんが

次にラクサールとサラッチ(写っていませんが、だいたいの場所をマークしました)が同じレーンに並んでしまっている事です。

さらには2トップの距離も遠く、選手間の距離がとても広いので、コンビネーションで崩すという選択肢は作れないですね。

これらのポジショニングの悪さからパスコースができず、結局この後ルーカストレイラはパスを出せずにボールを失います。

日本も中島のサイド(カセレス)を捨てて矢印で記載したぐらいスライドするべきだと思います。そうする事で相手が間を狙うチームでもFWへのパスコースがほとんどないので、このレベルで中盤がコンパクトと呼ぶので、守備の課題だと思います。

✩4 ウルグアイの左サイドからの攻めについて

ウルグアイの攻撃の狙いは、長友の高さのミスマッチでした。

左サイドにSBもWGもできるウィンガー(ラクサール・サラッチ)を2枚配置して、どんどん追い抜かして縦に突破させ、クロスをファーにあげて、長友との身長差を攻めるようにフォーメーションを作ってきました。

この2枚はどちらが前でも後ろでもいいので、ラクサールは追い越す動きが多くありました。

実際に何本かクロスをあげられましたが、そこまで危険なボールはなかったので、危ないシーンはありませんでした。

このどんどん前にあがる2人を軸にしたいので、ルーカストレイラの左SB落ちは、ベンタンクールの右SB落ちより頻度が圧倒的に多かった事からも左偏重フォーメーションだったと思います。

ちょっと見づらいですが、ほぼ落下地点に長友とデアラアスカエタがいて、ここからだといくら長友が小さくても、ゴールまでの距離が遠いので、直接シュートという選択肢は難しいでしょう。

※ちなみにこのクロスは長友が競り勝っています。

ここからの落としや、クロス精度によってはピンチを迎える事も考えられるので、日本の右サイド側に良いクロッサーがいるチームでは特に吉田を長友のサイドに配置した方が安全と言えます。

✩5 ウルグアイの右サイドとベンタンクールの停滞について

ウルグアイの右サイドの攻撃としてよく見られた形が、ガストンペレイロが下がってきて、ベンタンクールがその裏のスペースに縦にあがっていくパターンです。

この写真では長友と遠藤がしっかりとマークできていますし、中島がコースを限定しているので、あまり怖いパスは出せません。

この誰かが空けてできたスペースに走る事自体は非常に効果的ですが、このパターンは結果的にカセレスからベンタンクールへのパスがかなり難しい位置関係です。

- 1

- 2

これもおなじくガストンペレイロが下りてきてベンタンクールが縦に走っていますが、長友と遠藤にしっかりマークされています。

さらには中島の中寄りのポジショニングによってガストンペレイロへのパスコースもほとんどありません。(ここでは無理やり出してしまうのですが)

カセレスにパスが出れば先ほどと同じく怖いパスがなく、中島はこのような立ち位置をとっているのだと思うので、ドリブルだけでなく守備も知っている選手だなと感じました。

この2シーンではベンタンクールへのパスコースはありませんし、戸田さんのコメントでもガストンペレイロが中に絞って来てベンタンクールが窮屈そうとありました。

カトルセでの分析で、ベンタンクールは裏でもらいたい選手ではなく、足元でもらうクリエイティブな選手だから、ガストンペレイロと同じサイドでの起用が機能しないのが右サイドでの停滞の大きな要因と言っていた内容がこの2シーンでも明らかでした。

後半にカセレスの交代で、ガストンペレイロの裏に走る選手をマジャダにしてベンタンクールを中に置いた修正をした点からも、試合前の練習中にケガをした本来出るはずだったベシーノをガストンペレイロで穴埋めできなかったという事でしょう。

✩6 53分カセレスからマジャダへの交代の狙いと、日本の狙うべき場所について

停滞していた右サイドの修正策として、ウルグアイが53分に右SBのカセレスをマジャダに交代します。マジャダが高い位置を取る事で、中ガストンペレイロ外マジャダの関係を前線の右サイドで作る事が目的でした。

当然日本としては攻撃に上がりがちなマジャダの後ろがねらい目になります。

実際にマジャダサイドを狙っているシーンがありました。

一番下にいるのが大迫で、その右上が南野です。2人とも圧倒的にウルグアイの右サイドを狙っていますね(笑)

この後ボールを呼び込み惜しいクロスをあげるところまでできていましたので、良い狙いだったと思いました。

✩7 ルーカストレイラが左SB落ちするビルドアップの狙いと、CB落ちとの違いとは

✩4で説明したようにウルグアイは左サイドからクロスをあげたい戦術をとっているので、ルーカストレイラの左SB落ちで、左に数的有利を作りやすく、SBラクサールのポジションを高くする意図がありました。

長友の高さを狙う為に、左ボランチと左WGと左SBをデザインしていたという事ですね。

ちなみに日本がよく行うCB落ちと、ウルグアイのようなSB落ちとの違いを戸田さんが説明していました。

CB落ちはセンターバックの真ん中にボランチが入るので、ボールを失った時に本職のCBではない人が最も重要であるど真ん中にいる事になり、リスクが高いという事だそうです。

✩8 南野のポジショニング・ランニングが非常に良かったシーン

南野の印象的なシーンを2つ紹介します。

- 1

- 2

中島がボールを持っている時に南野がサイドに流れ、大迫にボールが入るシーンです。森保ジャパンの良い攻めの1つに、サイドからの斜めパスが大迫に入る際に、こういうランニングを南野・堂安・中島がしっかりと行えているのを何度も見ます。

もう1つが戸田さんが褒めていたこのシーンです。

南野が微妙なポジションにいるせいで、カセレスは南野のマークを誰かに渡せず、中島がフリーでボールを前進させているのに、前に出る事ができない状況を作り出していました。

とても相手の嫌がるポジショニングができていますね。

✩9 長友・中島のお互いにレーンを意識したポジショニングと良かったシーン

長友と中島は今回が初めてコンビを組む試合でしたが、長友が流石というべきか、中外の関係をしっかりと作り出せていました。

- 1

- 2

外に中島が開いて、内側を長友がハーフスペースを縦にランニングしたところにスルーパスというシーンでした。

1枚目の写真では中島サイドは人数的に同数に見えますが、当初長友をマークしていたガストンペレイロは2枚目の写真の直前に中島が近づく事で、長友を離して中島を見ます。

マークを離す瞬間に長友もスピードアップし、コアテスとマジャダの間にパスが出て、結果コアテスにカットされてしまいましたが、長友と中島の関係性でマジャダを無力化する事ができていました。

もし、コアテスにパスカットされていなかった場合、元々コアテスがカバーしていたスペースに大迫が入っていって、ゴディンがついてくれば、今度は元々ゴディンがカバーしていたスペースに南野がフリーで入っていく事ができ、決定的チャンスができていました。

最後の写真はゴディン対大迫&南野の数的有利を作り出せている事がわかります。

✩10 バックラインの守備スライドの遅さという課題

- 1

- 2

前半13:20ごろですが、ゴディンからコアテスにパスがいき、南野がコアテスにスプリントで良い寄せをしました。

3

コアテスが寄せられた状況から、デアラスカエタに一気に裏へのロングパスを送ったけど、吉田に体を入れられてカットされました。

あまりキックの精度・種類の多くないコアテス側にボール誘導できていて日本の守備はある程度成功といえます。

しかしこの3枚目のシーンで、戸田さんのコメントではもっと良い守備ができるという事でした。

これほど南野が良い寄せをしてパスコースを限定できている状況で、写真3では三浦が余っているので、もっと三浦をデアラスカエタ側にスライドさせて裏をケア、吉田にデアラスカエタの前でのインターセプトを狙う縦関係の挟み撃ちが理想だそうです。

確かにこのシーンではデアラスカエタが1タッチしてコントロールミスしたから取れましたが、コントロールされたら嫌なシチュエーションでしたので、2対1を作ってボールを取るまでできるスライドができれば、よりリスクは低いなと感じるシーンでした。

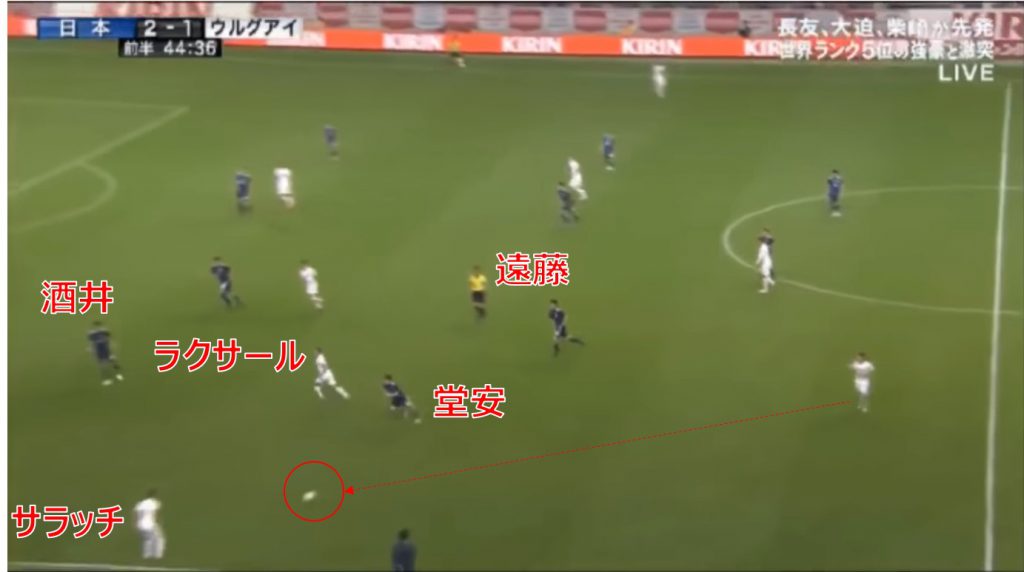

✩11 サラッチ&ラクサール対堂安&酒井の攻防

この試合で最もウルグアイの攻撃の重要なパートであり、日本の守備を評価すべき箇所が日本の左サイドでの攻防でした。

- 1

- 2

- 3

ラクサールが大外のサラッチにパスを出した後に、ハーフスペースに走り込み、サラッチからリターンをもらうシーンです。

この後遠藤にカットされてしまいます。

この時は酒井がサラッチ、堂安がラクサールについています。次の写真です。

ルーカストレイラから大外のサラッチにボールが出て、ラクサールはハーフスペースに走り込みます。この後の日本のマークはどうなったでしょう?答えはこちらです。

先ほどとは異なりサラッチには堂安、ラクサールには酒井がついています。

つまり単純にマークマンを決めているのではなく、状況に応じて酒井と堂安が連携をしているのが見てわかります。

この後、サラッチを中に切換えさせて堂安と遠藤で2対1を作ってボールは奪えました。

1シーン目も遠藤が取り切っていますので、FW対CBを同数にして、サイドにボランチを突っ込ませて取るという戦術は森保ジャパンの特徴の1つだと思います。

コスタリカ戦でも秋田さんからFWと同数にしすぎてリスキーであると言われていたので、恐らくわざとなんじゃないかと思います。(もしくは遠藤が出て行ってしまう傾向があるのか)

✩12 今後の高さ対策。1失点目のクロス対応等

1失点目はウルグアイで最も警戒しなければならないパターンの、サイドからのFKからのクロスをファーで落としたものを中で決められました。

Leoさんの対策として、ファーサイドはキーパーにある程度カバーさせるのが最も現実的ではないかというコメントがありました。僕も高さ対策として同じものを考えていたのですが、スカサカ岩政さんの見解が興味深かったので紹介します。

上記が失点のFKの時のシチュエーションです。

蹴る前はガストン・コアテス・ゴディンの大型選手3名がオフサイドポジションに固まっていました。

日本は吉田をマーカーを付けないフリーマン(ストーンと呼ぶそうです)にし、他をマンマークで付いています。

蹴る瞬間にウルグアイの巨人3人が各日本のマーカーの後ろ(死角)に入ります。

アウトスイングのボールのクロスが、死角にいる巨人3名の真ん中に落下点が来るような軌道で来ます。

結果クロスに対して後ろから先に飛ばれ、対してプレッシャーをかける事ができず、綺麗なヘディングの落としをされてしまい、中で決められてしまいました。

本来の守備では自分の正面に相手選手を置き、落下点に先に入り、先に飛ぶのがセオリーなんだそうです。

それによって自分より高い相手でも良い体制でヘディングさせないまでは持って行く事ができるそうです。

岩政さんはpitch level(岩政さんの本)で現役時代から自分が周りより劣っていると感じていて、考えてプレーすることや、数少ない武器であるヘディングの競り合いをかなり意識してきたと綴っていました。

競り合いのメソッドは日本人にはあまり蓄積のない分野なので、そういった考え方を浸透させる事で、先天的なフィジカルだけでない戦い方を身に付ける事も体の小さな日本人の取得するべき技術の1つだと感じました。

今回の試合でも躍動した出場選手は小柄な選手が多いので、そこをついてくる世界と戦う為に、今後そういった技術を磨いていく事も大きな課題だなと思いました。

実況の謎のコメント紹介

『今日は攻撃的なポジションの選手にもディフェンスの切換えが求められていますね。』

攻撃から守備に切り替わった時に重要なのは、むしろ攻撃的なポジションの選手な気がしますね。今C.ロナウドのように前残りで守備参加しないような選手は日本では代表に選ばれないと思います。。

日本代表ウルグアイ戦課題まとめ

- 横スライドの遅さを改善し、さらに中をコンパクトにする。後ろは縦に挟む事を覚える。

- 吉田の相棒に何を求めるか。攻撃的センスを求めるとCBは誰が理想なのか。

- ボールの逃げどころをはっきりする。つなごうとして後ろで取られる事を減らす。

- クロスに対する高さ対策

攻撃に課題があまり上がらなかった事が森保ジャパンの素晴らしい点ですね。

次は11/16ベネズエラ戦ですね。3バックや他の戦術を試すような事をするのか、今回のメンバーでより守備を練ってくるのか楽しみにしておきましょう。