サッカー日本代表対ベネズエラ代表のキリンチャレンジカップが2018年11月16日(金)大分銀行ドームにて19:30キックオフで行われましたね!

今回も有識者の試合の分析やコメントを振り返りながら再度試合を見返し、ビジュアル付でどういう現象が起こっていたのかをより明確にし、どういう課題が見えたのかをまとめました。

結果こそ1-1でしたが、ベンチメンバーによるBチームの底上げ問題や、うまくいっているように見えるAチームの守備面等発見が多くあった試合だと感じました!

早速各チームの攻守に分けて分析し、振り返ってみましょう。

INDEX

- ベネズエラ戦での日本の課題と試合中に起こっていた現象

- 日本とベネズエラの攻守のフォーメーションについて

- 有識者コメントの分析・感想とビジュアル解説

- ✩1 ベネズエラのプレスについて

- ✩2 エレーラの右SB落ちで、マークが曖昧になりピンチを招いた日本の守備

- ✩3 リンコンのアンカー落ちからのSB裏を狙う展開から見えた日本の守備課題

- ✩4 高さ対策にフォーカスしたスタメン!サッカー日本代表森保ジャパンと西野ジャパンの身長を比較

- ✩5 リンコンへのパスコースが消しきれなかった事からわかる日本のプレスの課題

- ✩6 シュミット・ダニエルの見事な長短の蹴り分けによる攻撃

- ✩7 南野と大迫の良い縦関係

- ✩8 中島が1対1で抜けなかった要因について考察

- ✩9 控え組がスタメンに比べてガクッと下がる事が露呈。特に大迫いない時のしんどさが目立った

- ✩10 柴崎の外を回る動きの良さ

- ✩11 相手のプレスをかいくぐるCBの振舞いと柴崎・遠藤のSB落ちについて

- ベネズエラ戦課題まとめ

- 次のキルギス戦の見所

ベネズエラ戦での日本の課題と試合中に起こっていた現象

今回はスカサカ岩政さん・岩本さん・市川さん、Leo the foot ballさん、戸田さんのコメントを課題とビジュアル解説のポイントとしています。

ベネズエラの守備について

2列目に4枚のベネズエラ選手がいる事に序盤困っていた。ベネズエラSHがいつまでも日本のSBにつくのではなく、SBを捨ててCBにコースを切りながら寄せるプレスをしてきた→☆1

ベネズエラの攻撃について

エレーラの右SB落ちの際に誰がどこまでマークするかあいまいでピンチを招いた→☆2

リンコンのCB落ちからの展開は日本を混乱させた→☆3

日本の守備について

富安・シュミット・佐々木という高さ対策にフォーカスしたスタメンだった→☆4

リンコンへのパスコースの消し方がうまくいかない事があった→☆5

ロンドンに自由にさせなかった

日本の攻撃について

シュミット・ダニエルの蹴り分けによるプレス回避が効果的だった→☆6

南野が上がってベネズエラDMFが引っ張られた時に大迫が下りてくる関係によってボールを引き出せていた→☆7

中島・堂安がSHより、シャドーのように近い距離でプレーしていた。

後半の交代によってサイドでの縦突破とクロス戦法に変えた。

今日は中島が1対1で抜けなかった。南米の選手が対人強い?

中島がボールを失う事の少ない選手なのに、佐々木があまりオーバーラップをしなかった→☆8

佐々木・酒井の起用方として右偏重の3-4-3になる形

4バックだと流動的に3バックにもなれる。3バックだと固定3バックになる

大迫いない時のしんどさが顕著だった→☆9

柴崎の堂安の元いたポジションに走りこむ動き良かった→☆10

両SBの攻撃参加のポジショニングは改善が必要だった。

大迫の動きが良かった。それに周りも合わせて攻撃のスイッチになっていた

相手のプレスをかいくぐるCBの振舞いと柴崎・遠藤のSB落ちが効果的だった→☆11

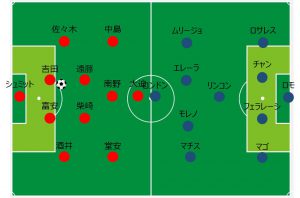

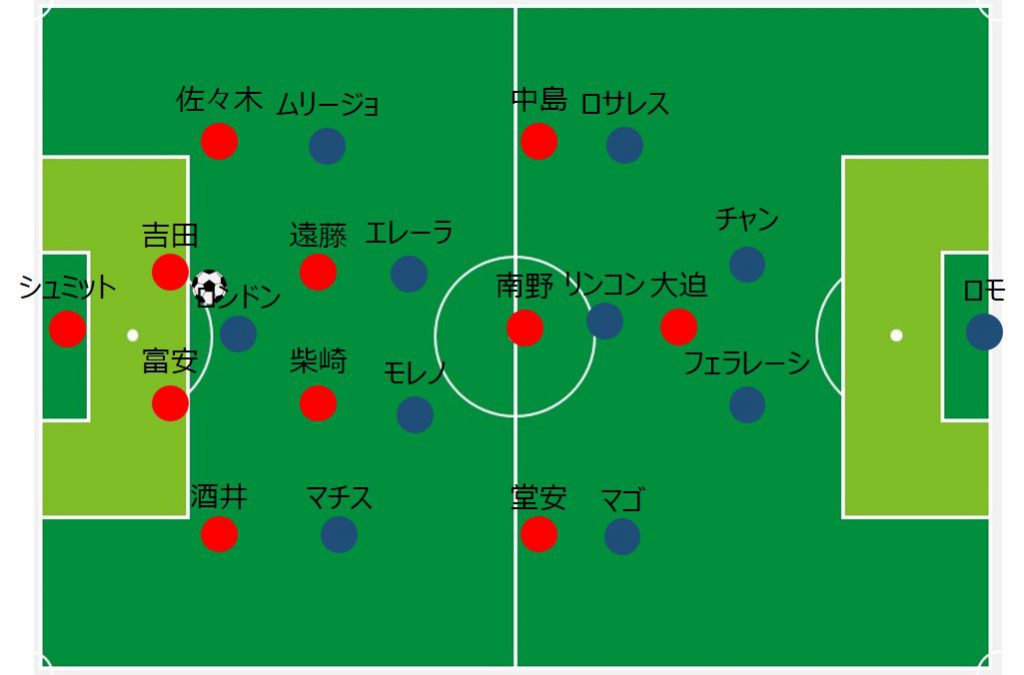

日本とベネズエラの攻守のフォーメーションについて

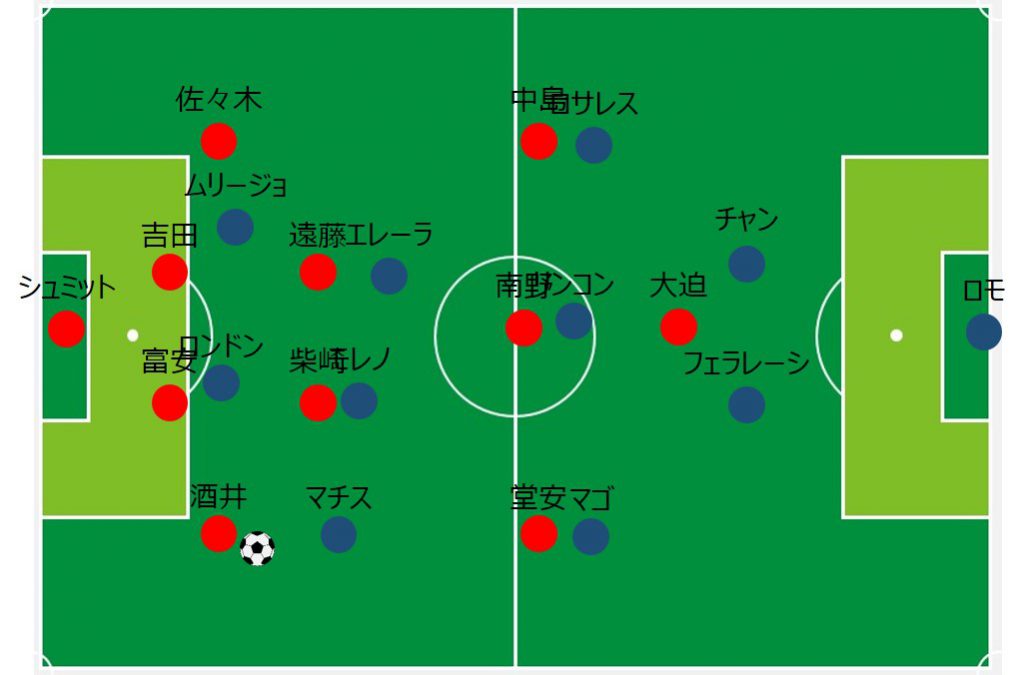

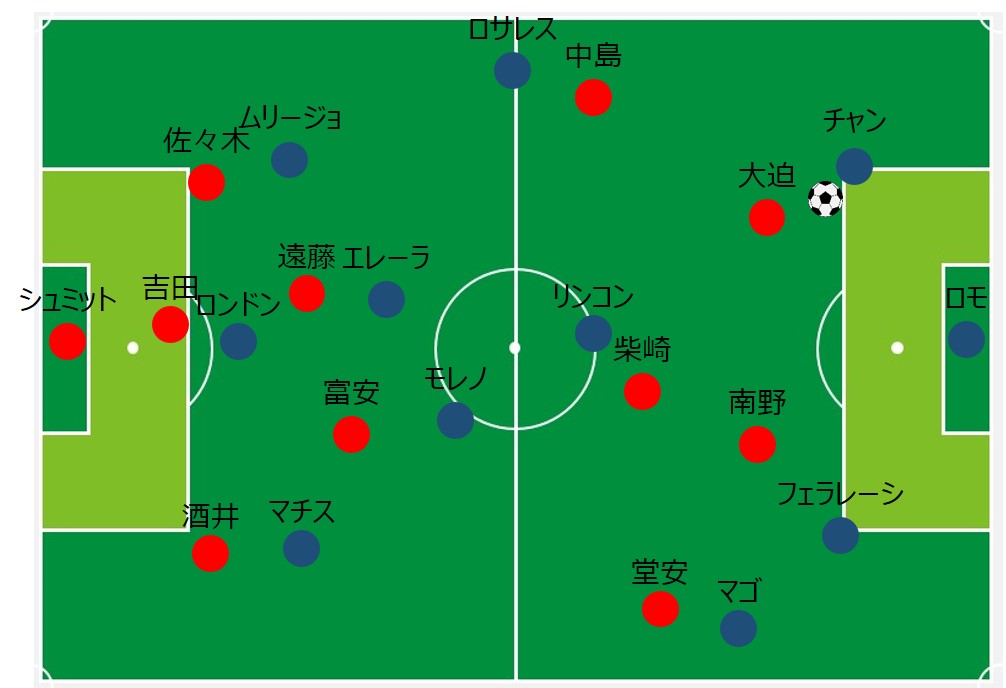

お互いのフォーメーションは以下の形でした。

- 日本(攻)→ベネズエラ(守)

- 日本(守)←ベネズエラ(攻)

日本は過去3試合同様に4-2-3-1攻撃と4-4-2守備の組み合わせで配置されていました。

一方ベネズエラは攻撃時4-2-3-1、守備時4-1-4-1で、✩1で記載しているとおり今までの対戦相手で最も日本を困らせていた相手だと思いました。

それでは有識者のコメントの実際のシーンビジュアルを用いながら分析・勉強していきましょう。

有識者コメントの分析・感想とビジュアル解説

✩1 ベネズエラのプレスについて

まずは日本攻撃とベネズエラ守備のかみ合わせは以下のようになっていました。

過去3試合に比較すると、明確に日本を困らせたのが、遠藤・柴崎のダブルボランチを捕まえに来るプレスラインです。吉田・富安にとってフリーな選手は見当たらない状況でした。

そして日本のCBからSBへ横パスを行った後のベネズエラのプレスは以下のように移行します。

ボールの逆サイドで、ベネズエラSHがいつまでも日本のSBにつくのではなく、SBを捨ててCBにコースを切りながら寄せるプレスをしてくるので、右サイドでの数的同数を作り出しています。

序盤日本がビルドアップに苦しんだのはこの同数ビルドアップが原因でした。この後✩12でプレス回避できるようになっていきました。

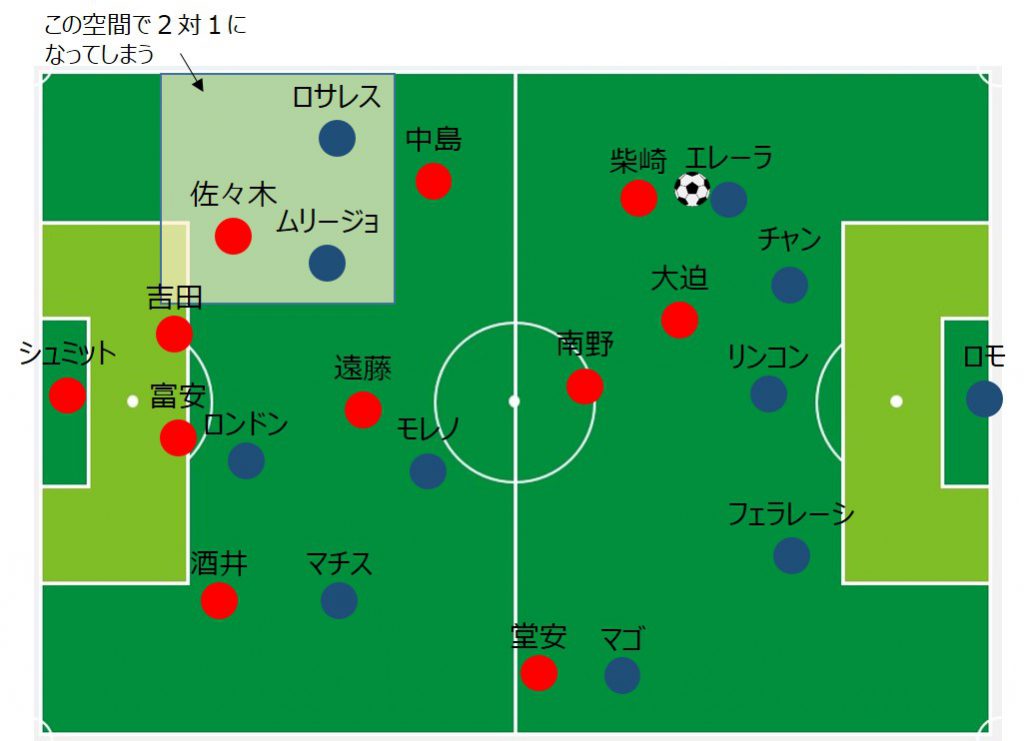

✩2 エレーラの右SB落ちで、マークが曖昧になりピンチを招いた日本の守備

このシーンではエレーラが右SBになり、本来の右SBであるロサレスは右SHのように中島と佐々木の中間ポジションを取ります。

そして本来の右SHのムリジョは中目のハーフスペースにポジションを取っています。

すると次の図に示したエリアで数的有利を作られてしまい、サイドを攻略されてしまいます。

結局このシーンでは、ロサレスにボールが出ることがなかったので、ピンチにならずに済みました。

中島をロサレスのマークに戻らせるか、佐々木がロサレス・ムリジョを両方見られるポジションにつくというような守備の決まり事が必要でした。

✩3 リンコンのアンカー落ちからのSB裏を狙う展開から見えた日本の守備課題

前半5分でこのプレーでかなりえぐられてしまいます。

- 1

- 2

GKからCBの間でリンコンがもらい、反転して運ぶドリブルで大迫・南野の間を抜き、佐々木の裏に一気にロングボールを入れます。

ムリジョが飛び出し、最深部までえぐられるというシーンでした。

エクアドルは佐々木の裏をかなり狙っていて、同じような形で30分にもチャンスを作られます。

- 1

- 2

こちらは日本ボールで柴崎から大外の裏を狙う酒井へのロングボールをエクアドルが手前でクリアし、こぼれ球を拾ったリンコンから一気にムリジョへのパスでした。

酒井が大外の奥まで攻め込んでいる場合、逆サイドの佐々木は相手ボールになりそうな段階で、すぐにでも守備への切り替えを行う必要がありました。

しかしこの切り替えの遅さをリンコンに見事につかれてしまいました。

両SBが上がってしまうとCB2枚で広大なスペースを埋める必要があるので、そういったバランスをとる事は、意識しなくてはならない課題だと思いました。

✩4 高さ対策にフォーカスしたスタメン!サッカー日本代表森保ジャパンと西野ジャパンの身長を比較

今回のスタメンの後ろのメンバーの身長を記載してみます。

佐々木 翔176cm(空中戦が得意)

吉田 麻也189cm

冨安 健洋188cm

酒井 宏樹183cm

平均身長186.6cm

他に試合に出そうなメンバーだと以下のような感じです。

権田 修一187cm

長友 佑都170cm

槙野 智章182cm

三浦 弦太183cm

室屋 成 176cm

恐らく今の日本代表で最も高身長なメンバーで構成されていました。ロシアW杯のベルギー戦と比較するとこんな感じです。()内はベネズエラ戦のスタメンとの差

LSB:長友 佑都170cm(-6cm)

CB:昌子 源182cm(-6cm)

CB:吉田 麻也189cm(±0)

RSB:酒井 宏樹183cm(±0)

平均身長181.8cm(-4.8)

日本のように前線の守備がうまい特徴の選手が何人かいる場合、寄せて苦しめて長いボールを蹴らせるシチュエーションが多くなりますので、そういったボールで戦えるCBや、拾えるボランチがいる事はかなり強みになります。

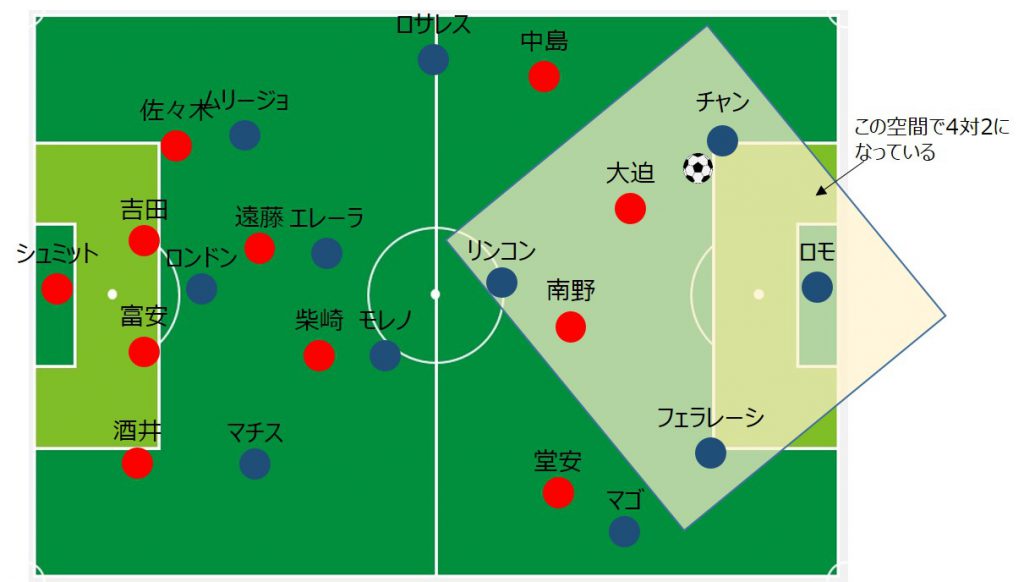

✩5 リンコンへのパスコースが消しきれなかった事からわかる日本のプレスの課題

ベネズエラの2CBに対して、日本の大迫・南野がプレスをかけて限定していくのがいつものやり方ですが、ボランチのリンコンへのパスコースを消しきれず、パスを通された事が何度かありました。

この図をみてわかる通り、GK含めて4対2を作られると、大迫・南野で消せるパスコースはせいぜい2人分なので、間を割る事をベネズエラは狙い、リンコンからのロサレスへ佐々木の裏スペースを狙っていました。

こういう相手のビルドアップを防ぐ方法は大まかに2種類あります。

1つ目は、「縦スライド」と呼ばれる、堂安・中島を1つ前のマーカーに担当をずらし、連動して同じサイドのサイドバックに相手のSBとSHの中間で、どちらもケアできるように配置させるプレッシングです。

これによって前線で数的同数を作り、パスコースを無くしてミスを誘発します。

玄人向けの解説で中間ポジションと呼ばれるものです。

2つ目は、「インサイドハーフが出ていく」と表現される下図のように柴崎・遠藤のポジションが1つ前にマーカーをずらす動きです。

どちらを選ぶのかは中島や堂安を前に残す事がやりたいのか、相手SBは攻撃面で強力なのかによって変化させる必要があります。

森保ジャパンここまでの5試合では、この「縦スライド」や「インサイドハーフが出ていく」というような同数プレッシングを行ったりするシーンは確認できていないので、ビルドアップを工夫してくる相手との試合で、どう対策していくのかはこれからの課題だと感じました。

✩6 シュミット・ダニエルの見事な長短の蹴り分けによる攻撃

シュミットダニエルの身長にも触れましたが、この試合ではビルドアップ時のプレスの逃げ道としてGKを経由させ、相手の前からのプレスを無力化させているシーンがいくつも見られましたので紹介します。

ゴロで柴崎へ

これを見事な精度でやられると、前線は激しくプレスにいけなくなってしまいます。

浮き球で酒井へミドルパス

- シーン1

- シーン2

ロングで大迫へ

- 前からプレスに来る相手

- 大迫まで一気に正確なフィード

正確なキックで、大迫にとって理想的な、自分の方が先にポジションをとれて、なおかつ相手SBとの競り合いになるシチュエーションを作りました。

これによってしっかりとボールを収め、チャンスになりました。

このように冷静かつ正確に長短のパスが蹴ることができる事を見せたので、どの有識者も蹴り分けが素晴らしいと評価していました。

調べたところ、シュミット・ダニエルは中学まではボランチだったそうですので、冷静さとキック精度にも不安はないようです。

ロシアW杯の時にはなかった攻撃オプションとして使える事がわかったのはかなり収穫だと思いました。

✩7 南野と大迫の良い縦関係

この試合でも見事なチャンスメイクを見せた二人の縦関係はうまくお互いがお互いの動きだしに連動して逆を行く動きをしていました。

- 大迫へ

- 南野へ

このように大迫が下りてくる動きに連動して南野が裏へ抜ける動きをし、CBはそのどちらも選択肢にあるという非常に良い縦関係である事がこの試合でもよく見られました。

✩8 中島が1対1で抜けなかった要因について考察

岩本輝さんのコメントで、相手が南米だから1対1の対人が強くて見られなかったとおっしゃっていました。

確かに1対1で引っかかるシーンも普通に何度かありました。

もう1つ感じたのが、チームとして、サイドでのドリブルはやらせないぞという意識をベネズエラ側から感じました。実際のシーンを見てみましょう。

ボールを持っているのが中島です。マッチアップ以外の周囲4人から、いつ1枚はがされても飛び出してつぶしてやるぞという気迫が伝わってくる気がします。

監督の指示なのか、南米人の気質なのかわかりませんが、堂安もドリブル突破のシーンはほぼなかったので、警戒されていたのかなと思いました。

✩9 控え組がスタメンに比べてガクッと下がる事が露呈。特に大迫いない時のしんどさが目立った

ベネズエラ戦では以下の選手交代がありました。

- 68分:中島→原口、大迫→北川

- 77分:南野→伊藤、堂安→杉本

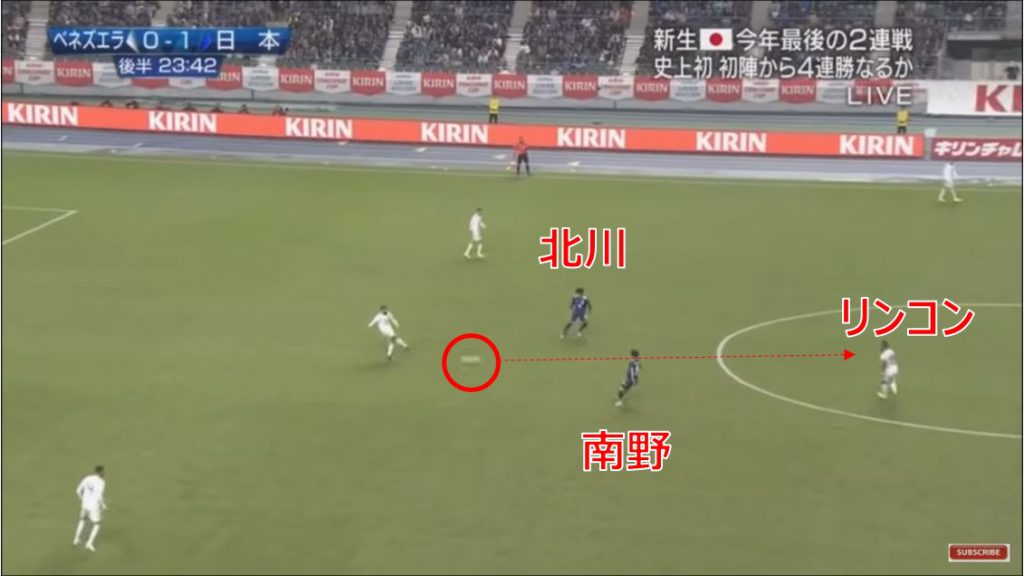

68分の交代直後の前線のプレッシングですが、以下のシーンです。

余裕でリンコンに通されましたね。南野が疲れてきているとしても、北川のスプリントでリンコンを消しながらボールホルダーに寄せるべきでしたね。

続いて杉本のくさびの動きです。

気になった点を書いていくと

- 杉本のくさび戻りすぎている。ここだと遠藤のマーカーが杉本も含めてチェックできるポジショニングになる。

- 杉本が下りるのに連動して北川は何もせず歩いてしまっている。南野だったら常に縦を狙っている

- 伊藤・杉本・遠藤はボールと一緒に視界に入れられる場所に立ってしまっている。死角に立たないとマークを振り切る事が難しい。

等が考えられます。

伊藤が縦に走って、マーカーの死角でボールと一緒に視界に入れさせないように駆け引きすると少し違った展開になったかもしれません。

結局ここから柴崎は無理やりCB裏に走る原口にロングで裏を狙います。原口の狙いはあまりスペースはないけど、杉本を見ての動きという点が良かったと思います。もう1シーンです。

失点のきっかけになったボールロストです。とりあえず先ほど同様ポジショニングが下り過ぎな気がします。戸田さんにいつでもボールが来る準備をしていないと言われていました。

杉本は吉田のボールカットからトラップまで1度も首を振っていませんでした。北川も近くにいるし伊藤もフリーでしたので、準備していればロスじゃなく、チャンスになっていたシーンだと思いました。

「大迫ならば収まる」がどういうことかできる限り明確にしたいところですね。ポジショニングや首振り以外にもボディコンタクトのテクニックがあるのでしょうが、アスリートとしてのステータスは高いと思うので、今から習得できればいいなと思いました。

控え組との交代で、前線へのパスが収まらずに(今まで収まっていて、周囲が前がかりになったせいで)ひっくり返されてピンチになるシーンが多く、単純な選手交代の戦力ダウン以上のマイナスさえ感じました。

✩10 柴崎の外を回る動きの良さ

この試合で柴崎は3回程は堂安の後ろを周り、大外を狙うランニングをしていました。

- 1

- 2

本人のインタビューコメントでも、森保ジャパンが守備的なボランチと攻撃的なボランチを組み合わせて使い、遠藤とのセットでは自分が攻撃に出ていきやすいというような事を話していました。

残念ながらボールは出てこなかったですが、堂安が空けたスペースに入り、守備を迷わせていました。別のシーンではシュートまでいけている事もありました。

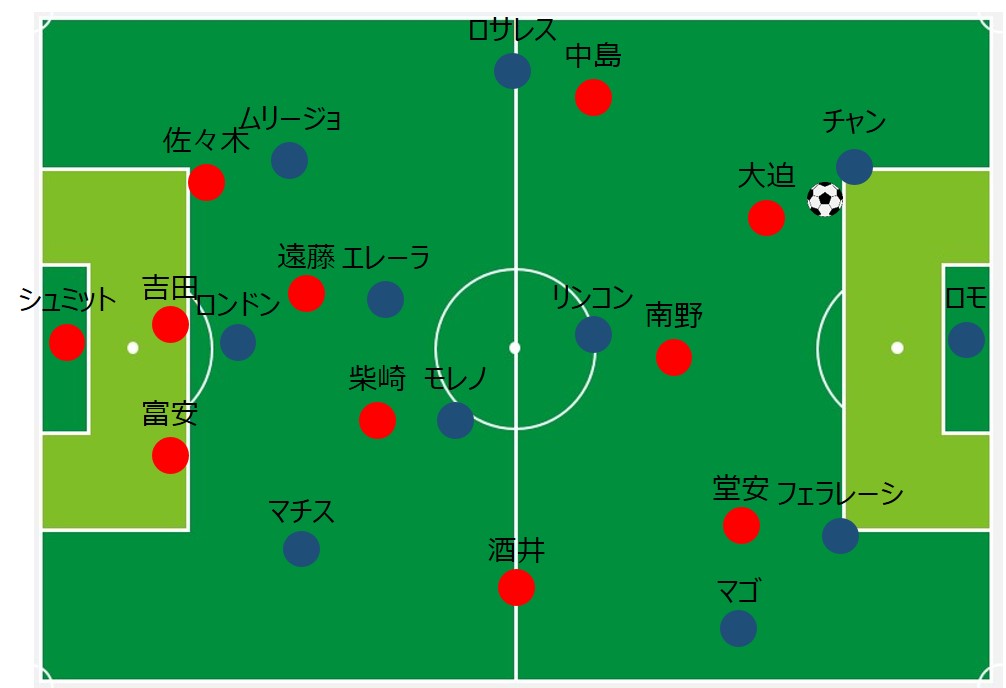

✩11 相手のプレスをかいくぐるCBの振舞いと柴崎・遠藤のSB落ちについて

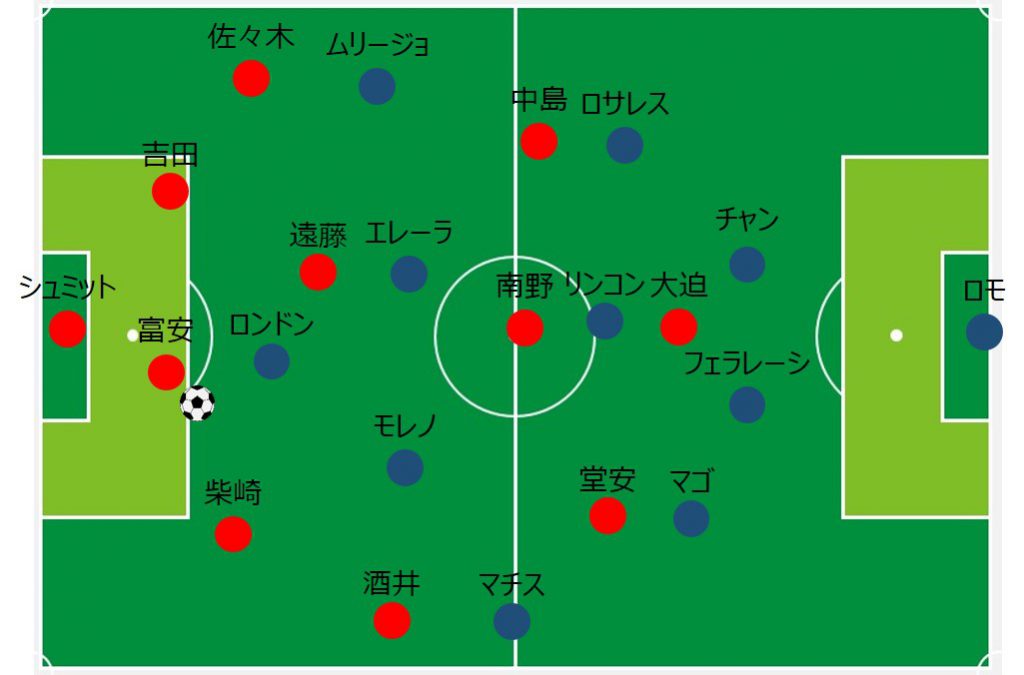

最後は立ち上がり困らされたビルドアップの対処です。

ビルドアップに困った日本は、2つの対応を行いました。✩6で記載したGKを逃げ道にする方法と、ボランチのSB落ちです。具体的には以下の図の変化です。

こうする事でモレノがどう対応しても前線へのルートが出来ました。

- モレノが柴崎についてきた

- モレノが来なかった

このように前線への角度を作るか、富安からのパスルートを作るかのどちらでも対応できるようにして、自分たちのペースにしていきました。

ベネズエラ戦課題まとめ

- 同数プレッシングでのビルドアップ

- 相手のビルドアップの工夫に対する対応(縦スライドとインサイドハーフが出ていく守備)

- 中島サイドのドリブル警戒布陣での攻撃手段

- 大迫の代わりの選手のクオリティ

- サイドバックのバランスとネガティブトランジションの遅さ

- サイドバックとサイドハーフのマークの付き方とポジショニング

次のキルギス戦の見所

次の試合、大方の予想では押し込んだ状態で点を取る事ができるかが1つのポイントになっており、アジアカップのシミュレーションとなっています。

また戦術変更をにおわせる事前コメントが出ているので、これまでのAチームとは異なる戦術を試す可能性もあり、そこも見所となっています。

そして20日キルギス戦終了後に、森保監督は海外に飛んで海外組の視察を行う予定なので、アジアカップでは岡崎・香川・乾・久保・武藤などの海外組を呼ぶ可能性もあるようです。

年内最後の試合であるキルギス戦は11/20(火)19:20キックオフです!前のめりに観戦・勉強・応援していきましょう!