今回はサッカーやフットサルに共通するパスを方向別に分類する事で、観戦時にチーム戦術を理解するのに役立てられればいいなと思い記事にしました。

パス方向の考え方は僕自身知らなかった事も多かったです。

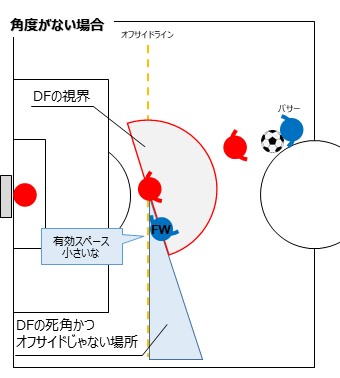

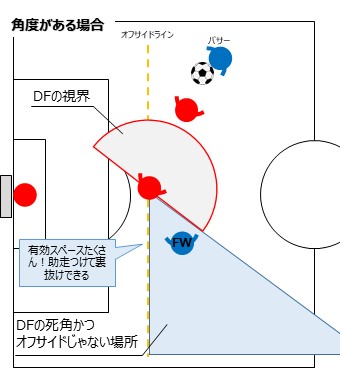

戸田さんの試合解説における「角度をつける」の意味がどんな現象を指していてどんな効果があるのかをできるだけビジュアル化してみました。

サッカー理解につながる内容になっていると思いますので最後まで読んで頂ければ幸いです。

INDEX

サッカー・フットサルにおけるパスの目的は?

まずは共通認識として、全てのプレーの目的は、その延長上にゴールゲットがあるはずです。

ゴールから逆算した時に、シュートを打つためにパスでボールを前進させるというのがパスの目的になります。

よく言われる横方向へのパスが多いと面白くないや、攻められていないという話がありますが、これは必ずしも毎回正しくいわけではありません。

横方向へのパスでも、次に前進させる目的のプレーができれば、効果的で必要な過程になるからです。

詳しくは後述しますが、パスの方向には4種類ありますので、それぞれの意味と狙いを理解したうえで選手それぞれのプレーが効果的かそうでないかを見る目を持つようになればかなり観戦力が向上しますよ!

ゴールから逆算するステップの整理

ゴールから逆算した過程は大雑把に言うと以下のようになると思います。

- ゴール

- 良いシュートを打つ

- ゴールできるシュートレンジでボールを持つ

- 良いシュートを打てる体勢でボールを持つ

- シュートを打つ人の場所までボールを前進させる

2の「良いシュート」はゴールキーパーが触れないようなタイミングやコースにシュートを打つ事にしておきます。

3の「シュートレンジ」はボールホルダーがシュートを決められる距離だと定義します。

これはもちろんボールホルダーの個人能力に依存し、距離や角度が異なってきます。

右利きの人が左側でボールを持つと逆足でのキックになってシュートレンジは短くなりますし、右に持ち変えるならその分時間がかかってタイミングが変わります。

シュートの種類にしても、ヘディングだったらそんなに遠くから決める事は難しいですね。

キーパーの位置によってはループが狙える可能性もありますね。

4の「良い体勢」とは、体の向きや利き足や助走が取れる距離マークの有無によって決まります。

そして今回のポイントは5です。「ボールを前進させる」とは、1につながる4を実現できるようなパスやドリブルになります。

4を実現できる最もシンプルな状況は「フリーでゴールの近くで前向きのフォワードにパスする」ですね。

これを踏まえてどんなパスが5のボールを前進させるになるのか?を考えていきましょう。

パスにおける4つの方向とは?

パスには大きく分けて4つの方向が存在します。

- 縦(前)方向へのパス

- 横方向へのパス

- 斜め(前)方向へのパス

- 後ろ方向へのパス

図にするとこんな感じです。

それぞれの特性を解説していきます。

縦(前)方向へのパスの特徴!くさびを入れるメリットとは?

前方向へのパスはCBからMFへのパスや、MFからFWへのパス等、前進に直結できるパスです。

最短でボールを前進できるパスですので、ゴールに最も近づくパスです。

相手守備陣もこれを防ぐように配置され、全力で防ぐように意識してきますので成功させるのが最も難しいパスでもあります。

縦方向へのパスはボールを前進させられるだけでなく、他にも大きなメリットがあります。

縦方向へのパスでディフェンス列を越えると、越えられたディフェンス列の視線を強制回転させられます。

守備側にとって視線を強制回転させられると以下2つのまずい事が発生します。

今までマークしていた相手を死角に入れてしまう

プレッシングの方向が変わるので、プレッシングの勢いを失い、また勢い0でのプレッシングスタートになってしまう

死角に入った選手はフリーなのとほとんど同じなので、ここから動き出せば守備を振り切る事ができますよ!

2つ目のプレッシングの勢いを殺す事で、プレス回避につながります。

ボールを受けた選手が前を向くか、レイオフで前向きの選手にボールを渡すかする事で、前向き状態でボールを前進させる事に成功したと言えます。

これが縦方向(いわゆるくさび)パスのメリットです。

横方向へのパス

横方向へのパスは縦方向に比べて通す事が容易である事が多いです。

守備側は縦方向へのパスを最優先で防ぐ必要があり、そういうポジショニングをとる事が基本だからです。

岩政大樹さん著書の「FOOTBALL INTELLIGENCE フットボール・インテリジェンス 相手を見てサッカーをする」では「ボールを持った相手と自分のゴールを結んだ線上に立つ」が最も基本的な正しいポジショニングであるとしています。

この「ボールを持った相手と自分のゴールを結んだ線上に立つ」を仮に岩政ポジションと呼ぶ事にします。

岩政ポジションによって守備側は自動的に縦方向への前進を防ぐように立つようになります。

この本はどこに立つべきかポジションごとに簡単な言葉で表現されていて、なおかつ基本は1つであるという非常にわかりやすい内容だったのでおすすめです!

本題に戻りますが、横方向へパスを出してもそれ単体ではボールをほとんど前進させる事はできません。

横方向へのパスの役割は以下3種類です。

縦方向へのパスもしくはドリブルの準備

プレス回避

視線を集める

この3つの効果をそれぞれ細かく解説していきましょう。

縦方向へのパスもしくはドリブルの準備

ビルドアップの基本の記事で解説していますが、現在のフットボール界の考え方では攻撃時は基本1名多い状態を作ることからビルドアップをスタートします。

攻撃側が1名多い状態で横幅を使って素早く横パスを回すと、少ない守備側は横スライドが対応できなくなります。

これによって縦方向へのパスもしくはドリブルで列を突破されてしまいます。

つまり横パスによって縦へのアクションの道が開けるという事ですね。

観戦時には横パスを評価する際に、この目的が達成できるボールスピードと受け手のポジショニング(十分に広がっているか)ができているかを見ると、効果的かそうでないかが明確になりますよ!

プレス回避

単純に、マークされていない選手が横へサポートしてきた際に出すパスがプレス回避の目的の横パスです。

プレス回避は2度追い、3度追いの勢いを殺す事が重要ですが、横パスではこのプレスの勢いを殺す効果は中程度です。

縦方向等の視線を回転させられるようなパスによって、次のプレスに自分が継続して行くのか考えさせるようなコースがプレスの勢いを殺すのに最も効果的だと言えます。

視線を集める

これは忘れられがちな横パスの効果です。

横パスに限らず、守備選手は全てのパスをボールの移動中に目で追ってしまうものです。

視線を強制的に集める事で、ボールを持っていない選手の注意が逸らされるので、走り出す絶好の機会になります。

全てのパスのボールの移動中はボールに関係しない選手のマークを振り切るチャンスというわけです。

斜め(前)方向へのパス

斜め前方向へのパスは中途半端なパス等ではなく、縦方向と横方向の良い所どりなパスとなります。

縦方向パスのメリットであるボールの前進も可能ですし、デメリットである難易度の高さも、縦方向パス程相手に警戒されていないです。

横方向パスのメリットである、リスクが低くプレス回避にも使えて、ボールに視線を集める事もできます。

解説者の戸田和幸さんは、良く斜め方向へのパスが2回通れば縦方向に進む事ができると表現されています。

ここで戸田さんが試合解説でよく使う「角度をつける」パスという意味を僕なりに言語化してみます。

パスの角度とは縦方向を0度としてボールホルダーからパスの受け手への角度(下図参照)とします。

このパス角度がある場合とない場合には以下の違いがあります。

パス角度があるとDFの死角が大きく変わる事で、オフサイドでない死角が増えます!

これが斜めパスが通りやすく、パスの角度をつける重要性という事ですね!

後ろ方向へのパス

これもネガティブなイメージを持たれがちですが、意味のある後ろ方向へのパスも存在します。

後ろ方向へのパスはうまくいかなくてやり直す事や、後ろのフリーの選手を使うという事ができます。

例えば後ろ方向への「ボールの移動中に相手から離れる事で適切なポジショニングを取る時間を作る」と後ろ方向へのパスは十分に意味があります。

3つ目の「ボールを前進できる位置の優位を取る」は難しい表現になっていますが、守備者の正しいポジショニングをずらすというイメージです。

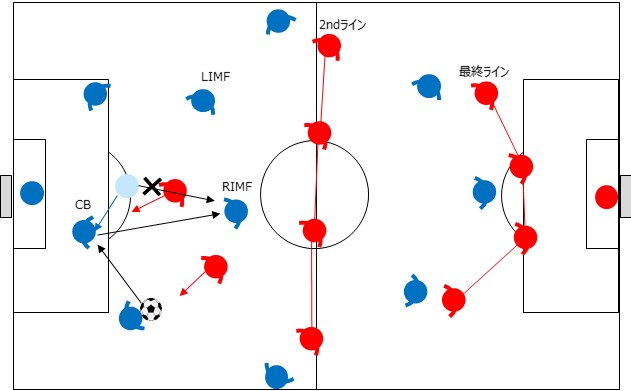

3つ目の図では岩政ポジションを少しづつずらせていますね。

という事は縦方向へのパスや斜め方向へのパスコースが少しづつできているという事です。

下の図を見て頂くとわかりやすいかなと思います。

ポジショニングを少しづつ岩政ポジションからずらす事で、CB→RIMFへのパスもダイレクトだったら通りそうな事がイメージできると思います。

つまり、バックパスによってボールの移動中にポジション修正をする時間を作る事ができます。

ポジション修正とは守備者を岩政ポジションからずらすという事です。

サッカーの基本は本当に岩政ポジションから成り立っているので、前半にアマゾンリンク貼付しましたが、わかりやすいので是非読んで頂く事をおすすめします!