久しぶりの投稿になりましたが、今回は守備を崩す事のベースとなる考え方について最近学んだ内容を言語化してみようと思います。

「守備を崩す」という方法論の基本となるスペースを作り出す3種類の方法を知る事で、森保ジャパンが5バックを崩せない理由も見えてきます。

戸田さんの深解説有料会員コンテンツやleo the footballさん等の戦術解説を聞いた内容と、実際に自分がプレイングマネージャーを務めるフットサルでの経験から学んだ内容にしています。

TV観戦で必要な知識としてもご活用いただけると思いますので読んでご意見頂ければ幸いです。

INDEX

サッカーの目的はゴールゲット!必要なのはスペース!

まずサッカーの目的はゴールゲットです。

ボールをつなぐ事でも、華麗にドリブルで相手を抜く事でもありません。

ゴールゲットする為に必要な事は、プレイヤーがシュートを決められる距離から邪魔されずにシュートを打つ必要があります。

邪魔されない為には、邪魔されないぐらい相手守備者から離れる必要があります。

この離れる距離を「スペース」と呼びます。

相手守備者が邪魔だと感じる距離はシュートを打つ攻撃選手によって異なり、狭いスペースでも決められる選手もいれば、広いスペースが必要な選手もいます。

このシュートを打つためのスペースを作る方法を今から解説していきます。

スペースをつくる3つの方法とは?

ここではシンプルに1対1で考えていきます。

まずはスペースのない状態はどんな状況でしょうか?

上の状況でボールを持っている人にとってシュートが決められる距離じゃないとしたら、パスコースもないし、スペースがないですね。

スペースがない場合には相手を動かしてスペースを作り出す必要があります。

その方法として以下3つがあります。

フリーランニング

ドリブル

パス

それぞれどういう事か説明していきます。

フリーランニングで相手を動かす

攻撃側のボールを持っていない選手が動く(フリーランニングする)と、マークしている相手守備者は微調整して、マークしている選手に振り切られないようにします。

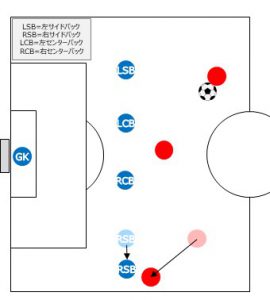

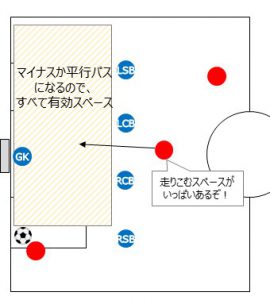

例えば以下のように外側の背後を狙う動きをすると、守備側RSBも微調整します。(厳密にはボールサイドではないので放置でもいいのですが、ここでは動いたと仮定します)

RSBが動いた事でどうなるか?

スペースが広がりましたね!

この黄色斜線部に別の選手が入ってきたりする事でシュートを打つスペースになり得るという事です。

フリーランニングによって相手が動けばそれによってスペースを作り出す事ができます。

ではフリーランニングしても相手が動かない場合はどうでしょうか?

相手守備者としてはボールをゴールに入れさせなければいいので、それも十分にあり得ます。

ではより相手を動かす事ができる方法は「ボールを近づける」であり、それがドリブル、パスで相手を動かす方法です。

ドリブルで相手を動かす

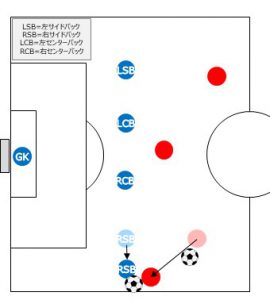

さっきのフリーランニングをボール保持者が外側にドリブルしたに変更するとどうなるでしょう?

相手守備者としてはボールを前に運ばれるとシュートチャンスにつながるので、距離を詰めてきますよね。

これはさっきと同じようにスペースがあきますし、ボールがあるのでかなり高確率で発生しやすい状況ですね。

これだけスペースが空くと、例えば日本がロシアW杯で敗れたベルギー代表のデブライネなんかが走りこんできたら即失点になりかねません。

守備側はどうすればいいかというと全員でちょっとづつ移動する横スライドですね。

これだとスペースがないのでデブライネといえど困っていますね。

で、この守備側の横スライドを破る方法が次の「パスで相手を動かす」につながります。

パスで相手を動かす

相手がボールサイドに横スライドしてきて、逆サイドを捨て気味にしてきていましたね。

では逆サイドに大きなパスでサイドチェンジしてみましょう。

当然の事ながら逆サイドにはスペースがありますね。

このパスのボールの移動中に再度LSB側に全体がスライドしてスペースを消せる守備陣が優秀な守備と言えます。

しっかり揃っていない守備陣はこの横スライドの連動ができていなかったり、オフサイドラインが整っていなかったりします。

ですので、よく実況が「サイドチェンジいいですね!」と言うのはこういうスペースを作り出す目的が理由になります。

ではこの横スライドが優秀だとサイドチェンジが全く無効なのかと言われるとそれは違います。

試合を通してきっちり行う事はトップチームでも難しいですし、何枚の選手で横幅を守るかによって困難さが異なります。

4枚で守る→スライド距離が少しあるが、頑張ったらなんとかなる(試合終盤だと厳しい)

3枚で守る→スライド距離がかなり長いので、遅れが出がち

2枚で守る→そもそもスライド守備がほぼ不可能なほど距離が空いている

1枚で守る→まったくスライド不可能

この枚数は、先ほどの図を例にするとピッチの横幅を4枚の守備で守っているという事です。

この横幅は最終ラインに限った話ではなく、例えば5-3-2だと1列目はスライドの遅れがほとんどでないが、2列目はスライドに遅れが出がちという事になります。

4-4-2だと1・2列目は頑張れば横スライドはなんとか間に合うチームもありますので、採用しているチームがとても多く、終盤までソリッドな守りを行うチームとしてアトレティコマドリードなどがあげられます。

日本のA代表も攻撃時4-2-3-1で、守備時4-4-2をとっていますが、上記のスライドを頑張る事でとてもバランスよく隙なく守る事ができるからです。

さっきのサイドチェンジは大きな横方向のパスでしたが、縦もしくはナナメ方向にパスを出すとどうなるでしょうか?

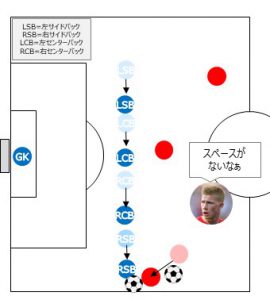

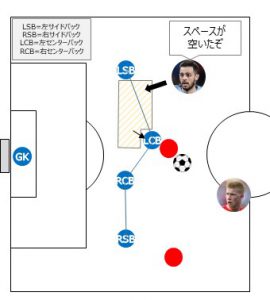

デブライネから中央のFWにパスが出ると、相手CBは前を向かせないようにバチっとぶつかりに来ます。

それによってどうなるでしょう?

CBの後ろのスペースが空いて、Bシウバがシュートできそうな危険なエリアができてしまいました。

つまり、ボールを近づけると近くのDFがぶつかりに来る事で、その後ろのスペースができるのです。

守備側がいつまでもこのスペースをほおっておく事はできないので、より危険ではない外側を捨てて、中央にスライドするのが正しいアプローチになります。

この場合はLSBが中央に移動です。これを「しぼる」と呼びます。

ここまでをまとめると、フリーランニングするか、ドリブルやパスでボールを守備者に近づけると、守備は横スライドかしぼるというようなアクションを行うという事になります。

このベースを抑えた上で、守備陣を崩す方法を説明していきますね!

守備陣を崩す方法とは?

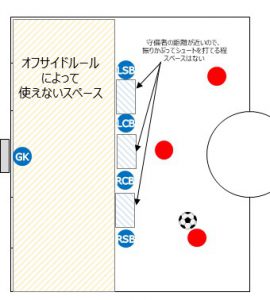

守備側はゴールされない為に、守備選手同士を近い距離に置いてスペースを限りなく小さくし、背後スペースはオフサイドルールによって守る為にライン状になって守備を行います。

これを崩す方法が2つです。

オフサイドにならないように攻撃する

ギャップ(段差)を作る

オフサイドにならないように攻撃する

オフサイドにならないように攻撃するというのは、守備ラインの外側からのミドルシュートや、サイドからのセンタリング攻撃があります。

外側からのミドルシュートは入るのであれば、わざわざ守備陣の背後を取る必要はありません。

守備ブロックの外側からシュートを打って入るのであればそれ以上の戦術は守備ブロックの前でフリーになる仕組みだけですね。

で、もう1つのサイド攻撃が重要です。

守備側はオフサイドルールによって背後スペースは使えないようにしていますが、平行パスとマイナスパスに関してはオフサイドにはならないよとルールで規定されています。

つまりサイド突破をされると守備陣は下がらざるおえません。

ですので、サイド攻撃は重要であるとTV解説でも叫ばれます。

単純にサイド攻撃が有効であるという認識よりは、オフサイドルールを破る点と、相手守備を広げる点に有効な理由がある事を理解しておきましょう。

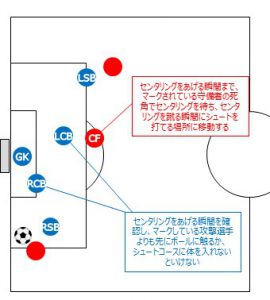

中でも有効なのが深い位置まで侵入してからあげるセンタリングです。

下図のエリアまで侵入されると、ボールとマークしなければならない攻撃選手を同一視野に入れるのが容易ではないので、守るのが非常に難しくなります。

このようにゴールに近い位置では、ほんの少しでも距離が離れてしまうと、ゴロクロスであっさり決められてしまいます。

ですので、よりゴールに近い位置でシュートを打てるように、サイドの深い位置からのクロスが最もゴールの可能性が高いサイド攻撃になります。

さらに、日本のように大きな選手が少ない国でも死角から入ってきさえすれば、小柄な選手でもあっさりとゴールする事ができます。

マンチェスターシティではこのサイドの深い位置からゴロで中央にいる小柄なアグエロやジェズスがゴールを量産していますしね。

ギャップ(段差)を作る

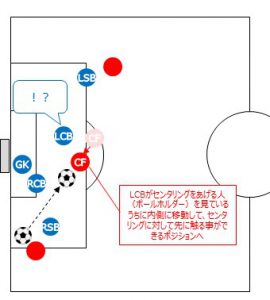

守備を崩す2つ目の方法がギャップを作るという方法です。

最初に説明したとおり、ディフェンスはボールを近づけたり、フリーランニングする事で動く必要が出てきて、動いた事によってスペースが作りだされます。

「パスで相手を動かす」の章の図をもう一度見てみましょう。

LCBがボールホルダーに寄せた事で、ディフェンスラインがまっすぐでなく、段差ができた状態になっています。

ギャップとはこの段差の事を指します。

この状況のようにLCBの背後が空いている時に、そこに走りこむ選手がいれば一気にゴール前でシュートを打つスペースができて大チャンスになりますね。

良い時の日本代表は大迫が降りてきてボールを受け、それをつぶそうとしたCBの裏に南野や堂安が入っていく形で得点を決めていました。

大迫がいないと降りてくる動き&そこにボールを1度入れてディフェンスの背後にギャップを作る工程が発生しないので、ディフェンスになかなか穴があかない現象がおこっていました。

スペースメイキングは以下の順序で発生します。

- 中央にボールを入れて、背後かサイドを空ける

- サイドにボールを入れて相手を開かせてスペースを広げる

そして空いたスペースに走りこんでシュートが基本です。

森保ジャパンが5バックを崩せない理由

森保ジャパンは5バック相手に永遠にしっかり勝てないですが、5バック相手に起こっている現象の理由は以下になります。

狙うエリアを共通認識できていない

前の選手が少ない

狙うエリアを共通認識できていない

以下の記事で詳しくあげていますが、5バックの利点のデメリットを把握する必要があります。

記事で解説しているとおり、丁寧に後ろから前へ相手守備ラインを前向きフリーで超えていき、スペースを作ってそのスペースを突くを繰り返していきます。

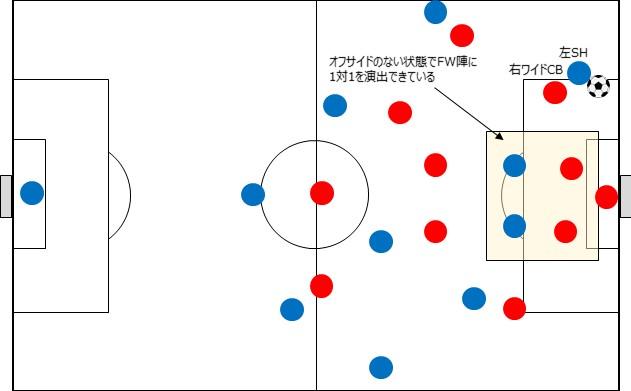

最終ラインの守備者が出てこざるをえないようなボールの持ち出し方をする事で、ギャップを作りだし、チャンネルランによって中央の選手もサイドに引っ張りだして、中央でフィニッシュという流れを共通認識として持ちます。

その最後の1手が、サイドの深い所でCBをつり出す状況です。

このエリア・シチュエーションを作る為に全員がプレイ判断を行えているかが重要になります。

もちろん他の崩し方もありますが、守備を崩すというのは全員が段階的に行っていく作業なので、目的の意思統一がされていないと進んでいきません。

このかじ取りが監督に求められるものですが、森保ジャパンでは終始選手任せです。

その結果一部の選手だけが狙っている場所と、別の選手が狙っている場所が混在し、毎試合で段階的崩しができていないです。

余りにも強力だったので、大迫・南野・堂安の形は共通認識が持ちやすかったですが、選手が少しでも欠けると、どこを狙って良いのか定まらなくなってしまいます。

前の選手が少ない

当たり前のように思えますが、まだまだ僕がサッカー部だったころ等は、その当たり前が言語化されていなかったです。

攻撃の時にディフェンスラインには選手が何人必要でしょうか?

もちろん「自チームと、相手チームの選手・フォーメーションに寄る」が回答なんですが戦術大国スペインのビルドアップの基本はこうなります。

攻撃時は相手1stラインより1枚多くの最終ラインを構成し、1stラインを越えるメカニズムを作る事を基本とする

例えば相手が1トップだとすると、2センターバックを開かせて2:1という数的優位な状況にする事で容易に無力化する事ができます。

すごいシンプルですが、上の図だと次の展開として容易にこうなりますよね。

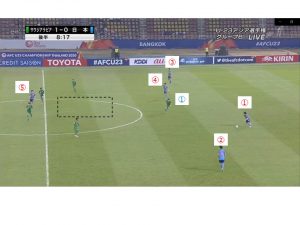

森保ジャパンの前の選手が少ないというのは、このビルドアップの基本を無視し、相手を見ずに常に3バックもしくは4バックなので、後ろが重たく、前が少なくなりがちである点です。

例えばオリンピック予選では全相手が格下といって良い相手にも関わらず、ずっと3バックを採用していたので、以下のようなシチュエーションが多かったです。

相手は青➀の1枚だけに対して日本は4枚も存在しています。

➀➂だけで十分2:1の状況ですね。

④は黒点線のエリアで中央に相手を留めるポジション(ピン留め)を取るべきですし、②は相手2ndラインぐらいまで前に行くべきですし、⑤はここでもいいですが、前に行って画面に映ってなくてもいいです。

これだけ後ろが重たいと、必然的に前には人が足りません。

「足りていない前線にパスを出して、ドリブルでなんとかする」が森保ジャパンの唯一の作戦でした。

格上相手ならまだしも格下相手にこんな戦法でなかなか点が取れないとなるとリスクの方が大きいと思います。

守備時3バックでも問題ありませんが、上記のようなポジショニングの修正指示はしっかりと行うべきでした。

森保監督続投の是非について

僕はオリンピック予選敗退の原因が、選手選考でも相手チームの戦力でもなんでもなく、森保監督の置いただけのポジション配置と無指示・無修正だったと考えています。

最近監督続投の声明も出ていましたが、これまでの試合を見ると協会のコメントである「戦術の浸透ができてきている途中」というよりは「戦術・サッカーを知らない」という印象です。

オリンピック・A代表兼任監督だからダメとかではなく、監督として能力が足りないかなと思います。

だから森保監督の代わりに誰がやるべきという提案は、僕からは残念ながらできませんが、サポーターとして強い日本が見たいので、サポーター側がなぜ監督としてダメでどうダメか理解していくのが重要かなと思い文章に言語化してまとめてみました。

僕もまだまだ勉強中ですが、これからもフットボールの本質について学んだ事をできるだけ言葉や文章にして発信する事で、フットボールの面白さ、難しさを広めて、サポーターのリテラシー向上につながる活動ができればと思います。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。