審判のジェスチャーの意味を知るとよりスムーズにサッカー観戦ができますね。

スタジアムで観戦する際には、実況解説もないので、何が起こったのか目で見て判断する必要があります。

ここでは審判の人数と役割、ジェスチャーの意味についても紹介します。

最近導入され始めたVARやAAR等の6人制審判や、ビデオ審判についても解説していきますよ!

INDEX

サッカーの審判の人数は何人か?

どの公式試合でも主審1名・副審(線審/ラインズマンとも呼ばれる)2名の計3名が最低ユニットとなっています。

この最低ユニットに大会・レギュレーションによっては、

- 第4の審判1名

- 追加副審(AAR/Additional Assistant Referee)2名

- リザーブ副審1名

- ビデオ審判(VAR/Video Assistant Referee)4名チーム

が追加で採用されます。

6人制審判と呼ばれる場合、主審1名・副審2名・第4の審判1名・追加副審2名の合計6名です。

しっかりと判定を行いたいけれどVAR設備がない時に多く見られ、トーナメントの準決勝から導入されたりします。

最も手厚い場合は6人制審判+VARという感じです。

これらを担当するのは審判のライセンスを所有する人になります。

ライセンスの分類と大会種別や、ライセンスの取得方法については以下の記事で解説していますよ!

それにしても追加?リザーブ?第4?と日本語ではもはや役割が推測できないネーミングになっているので、各ポストの役割を解説していきますね!

本記事ではサッカー競技規則を引用し、解説しています。細かく知りたい方は以下のページよりDLしてみて下さいね。

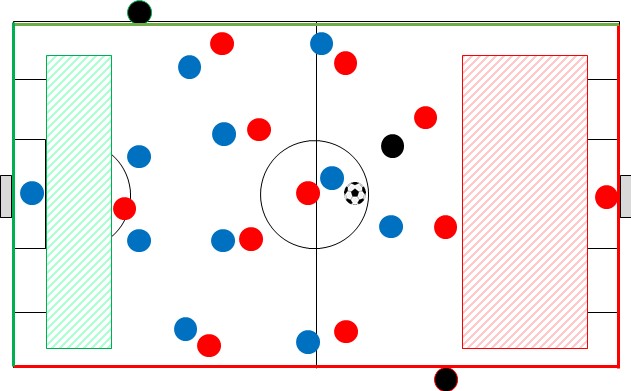

審判の立ち位置や行動範囲、担当範囲について

審判達の行動範囲や見るべきエリアはある程度決まっています。

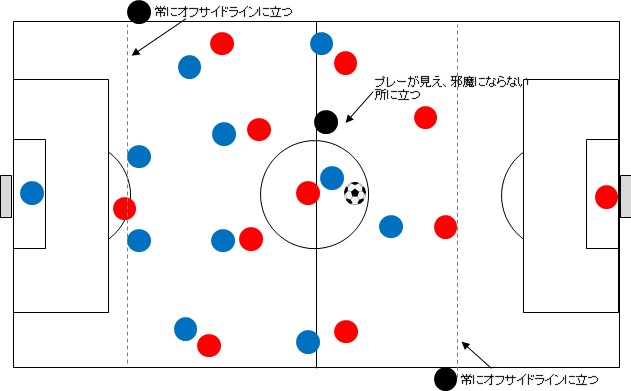

各審判員のポジショニングは以下のようになっています。

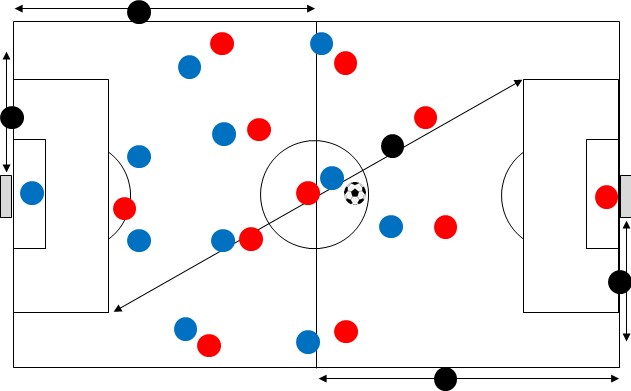

そして、行動範囲は以下です。

主審に関してはけっこうこのラインから離れたりもしますが、おおまかに副審のカバーしにくい範囲(上図だと右上・左下エリア)には見に行くようになっています。

副審は上記行動範囲で、以下の事を担当しています。

例として下側の副審の担当は以下です。

- 下側タッチラインと右側ゴールラインのラインを割った時のいつ、どちらのボールなのか判定する

- 右側のオフサイドの有無を判定する

- 近くで反則行為があった場合に判定する

主審(レフェリー)について

主審の役割

主審の役割として以下の業務があります。

- 競技規則を施行する

- 他の審判員と協力して試合をコントロールする

- タイムキーパーを務め、また試合の記録を取り、関係機関に審判報告書を提出する。

報告書には、試合前、試合中または試合後の、懲戒処置やその他の出来事に関する情報が含まれる- プレーの再開を管理し合図する

大雑把に言うと、時間・試合・ルールを円滑にコントロールするのが役割で、判定を全て決定するのも主審の役割です。

観戦時に覚えておきたい主審のジェスチャーについて

ここでは覚えておきたいジェスチャーを紹介します。

※イラストはサッカー競技規則2018/19を引用しています。

2種類のフリーキック

間接フリーキックは、誰にも触れずゴールに入ってもゴールが認められないフリーキックです。

直接フリーキックは、直接ゴールに入った場合にゴールが認められるフリーキックです。

アドバンテージ

アドバンテージは、ファウルが起こった時に、一旦プレーを継続させて反則をしていないチームに利益が出るか様子を見る事です。

様子を見た結果、ファウルにすべきだと判断した場合は、ファウルが起こった地点に戻ってプレーを再開します。

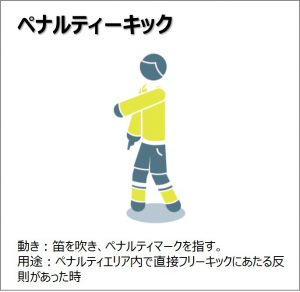

ペナルティキック

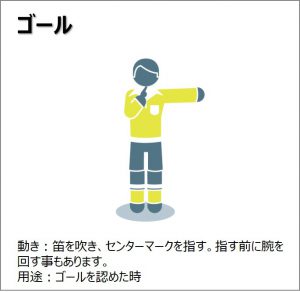

ゴール

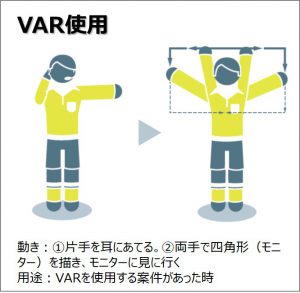

VAR使用

ゴールキックとコーナーキックについては次で説明する副審のジェスチャーの方がわかりやすい為、そちらで判断する事をおすすめします。

副審(ラインズマン)について

副審の役割

副審の役割として主に以下の業務があります。

- タッチライン・ゴールラインを割った時に、どちらのチームがスローインまたはコーナーキックかゴールキックを行うのかの判定と合図

- オフサイドの判定と合図

- 交代を要求されている事を主審にアピールする

- 近くで反則行為があった時に主審に知らせる

観戦時に覚えておきたい副審のジェスチャーについて

ボールアウト&スローイン

ボールがタッチラインを割った瞬間にブラッグを上げるので、上記の合図でいつ出たかとどちらのボールから始まるのかが読み取れます。

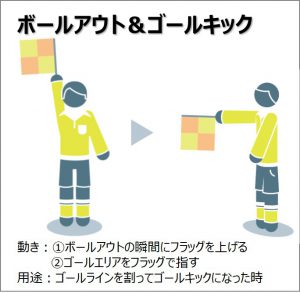

ボールアウト&コーナーキックorゴールキック

スローイン同様に、ラインを割った瞬間にフラッグを上げるので、いつ出たかとどちらのボールなのか(ゴールキックかコーナーキックか)がわかるようになっています。

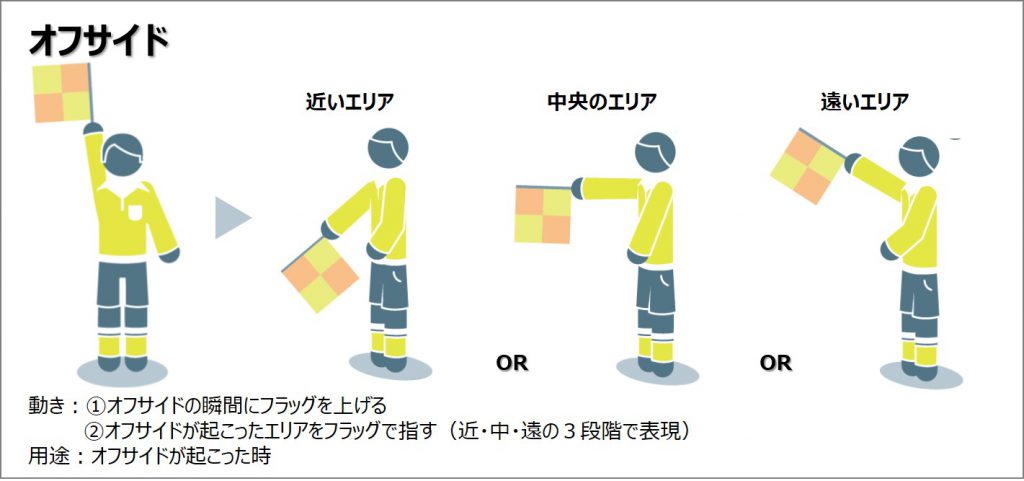

オフサイド

オフサイドは見破るのが難しい反則ですが、起こったと判定されたかどうかは副審の上記のアクションを見ればすぐわかります。

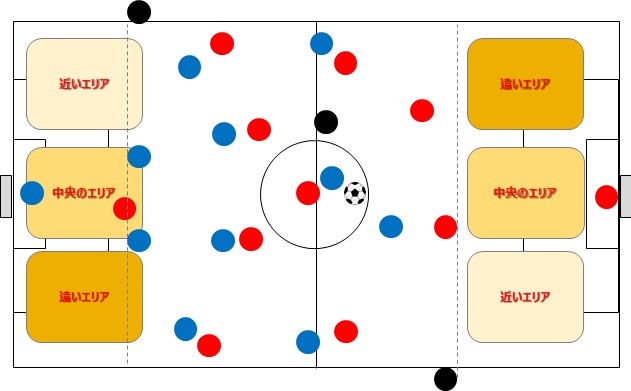

近い・中央・遠いというのはおおまかに以下のイメージです。

右のチームのオフサイドは下側の副審が担当しますので、下側の副審にとっての近い~遠いという基準になり、左のチームのオフサイドはその逆になります。

オフサイドを詳しく解説した記事も作成しましたので、そちらも良ければ参考にして下さいね!

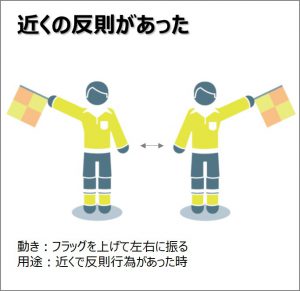

近くで反則行為があった事を知らせる

副審の近くで反則行為があった場合、主審よりも見えている場合があるので、そういった時にフラッグを振って主審に知らせます。

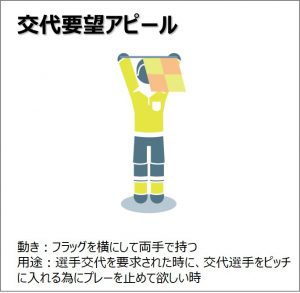

交代要望アピール

チームは選手交代を行う際に、交代内容を決めてからユニフォームを着て、準備運動をし、監督から指示を出してからやっと選手が入れる状況になります。

主審はずっとベンチを見ているわけではありませんので、準備ができたらチームからベンチに近い副審に話しかけ、このアピールをしてもらう事で、主審に知らせます。

ゴール

イラストがなかったのですが、ゴールを割った場合は、「フラッグをあげてセンターを指しながらハーフウェーラインまで走る」というアクションを行います。

第4の審判について

出展:wikipedia

第4の審判の役割

サッカー競技規則にはその役割は以下のように記載されています。

- 交代の手続きの管理

- 競技者と交代要員の用具の点検

- 主審のシグナルや承認を受けたあとに、競技者を再入場させる

- ボール交換の管理

- 前半、後半(延長戦を含む)の終了時に主審がプレーに追加しようとする最低限のアディショナルタイムの表示

- テクニカルエリアに入っている者が責任ある行動を取らなかった場合、主審に伝える

補足として、用具の点検はすね当て(レガース)を着用しているかやスパイクの裏が危険なものになっていないか等です。

競技者の再入場は主にケガの治療やユニフォーム交換等による一時退場の時です。

追加副審(AAR/Additional Assistant Referee)について

最近のサッカーは展開スピードが早くなった事で、主審だけで見られるエリアが限られるので、特に重要なペナルティエリア内を見張る追加副審AARという存在が置かれるようになりました。

追加副審の役割

追加副審が合図を出す際の、サッカー競技規則には以下の記載があります。

- 得点を含め、ボールの全体が、ゴールラインを越えたとき

- どちらのチームがコーナーキックや、ゴールキックを行うのか

- ペナルティキックの時、ボールがけられる前にゴールキーパーがゴールラインを離れたかどうか。またボールがゴールラインを越えたかどうか。

この他にも、ペナルティエリア内でのファウルについても見ています。

ハンドがあったかどうかや、ダイブ(わざと倒れた行為)なのかどうか等です。

追加副審は無線機を持っていて、主審と交信する事ができます。

リザーブ副審について

リザーブ副審の役割

リザーブ副審は、職務遂行できなくなった副審もしくは第4の審判員と交代する事ができるという役割があります。

ビデオ審判員(VAR)について

ビデオ審判員はビデオアシスタントレフェリー(VAR)1名とアシスタントビデオアシスタントレフェリー(AVAR)3名の4名チームで構成されています。

ビデオアシスタントレフェリー(VAR)の役割

サッカー競技規則によると、VARを使用するのは「はっきりとした明白な間違い」「見逃された重大な事象」に対して、以下の4種類の状況だった場合と規定されています。

- 得点か得点でないか

- ペナルティーキックかペナルティーキックでないか

- 退場(2つ目の警告によるものでない)

- 主審が反則を行ったチームの別の競技者に対して警告したり、退場を命じた

上記のシチュエーションに限り、VARは自主的に試合映像にアクセスし、主審にレビューする事を勧める事ができます。

アシスタントビデオアシスタントレフェリー(AVAR)の役割

サッカー競技規則によると以下の役割が与えられています。

以下によりビデオアシスタントレフェリー(VAR)を手助けする審判員である。

- VARがチェックやレビューで手がふさがっているとき、テレビ映像を監視する

- VARが関わった事象、通信や技術的問題発生に関する記録をとる

- VARと主審との通信を援助する、特にVARがチェックやレビュー時、例えば、主審に「プレーを止める」「再開を遅らせる」等と伝える

- 「チェック」や「レビュー」でプレーが遅延したときに「空費」された時間を記録する

- VARが関わった判定に関する情報を関係者に連絡する

リーダー1名とその補助の役割にあたりますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の内容を知って少しでも観戦がわかりやすくスムーズになれば幸いです。

できるだけサッカー競技規則に沿ってわかりやすく解説したつもりではありますが、もしわかりにくい所や解釈が異なる所などがあればコメント等でおっしゃって下さいね。