サッカーの基本ルールでわかりにくい反則とされているのがオフサイドです。

逆に言えばオフサイドさえわかるようになれば、サッカーのルールはとてもシンプルで、観戦が容易になります。

今回はオフサイドのルールをわかりやすくビジュアル解説していきますね!

INDEX

オフサイドの歴史

簡単にオフサイドの歴史をwikipediaを参照しながら紹介しておきます。

19世紀のイングランドで生まれたフットボールは、当初はボールより前にいる選手はプレーに関与できなかった。

1886年に3人制オフサイドと呼ばれる、「ゴールラインとボールの間に、相手選手がゴールキーパー含めて3人いなければならない」というルール改定が行われた。

1925年にルールが見直しされ、現在の「ゴールラインとボールの間に、相手選手がゴールキーパー含めて2人いなければならない」という内容に変化した。

オフサイドの定義

サッカーでは、オフサイドは➀オフサイドポジションで➁プレーに関与したかどうかでオフサイドと判定しており、以下の2方向から定義されています。

- オフサイドポジションの定義

- オフサイドポジションでオフサイドとなる行動の定義

サッカー競技規則2018/19の11条よりオフサイドの定義を抜粋しながら解釈を加えていきます。

詳しく読みたい方は以下よりDLできますよ!

オフサイドポジションの定義(Where,Who)

サッカー競技規則では以下の文章で記載されています。

競技者は、次の場合、オフサイドポジションにいる事になる

- 頭・胴体・足の一部でも、相手競技者のハーフ内にある(ハーフウェーラインを除く)、そして、

- 競技者の頭・胴体・足の一部でも、ボールおよび後方から2人目の相手競技者より相手競技者のゴールラインに近い場合

競技者は次と同じレベルにいる場合はオフサイドポジションにいないことになる

- 後方から2人目の相手競技者、または、

- 最後方にいる2人の相手競技者

攻撃側のパスの受け手選手の頭・胴体・足の一部(サッカーで使用していい部位)が、相手チームの後ろから2番目の選手(=オフサイドライン)より相手ゴールラインに近いとオフサイドポジションとなる。

オフサイドラインは通常相手チームのゴールキーパーを含む後ろから2番目の選手のサッカーで使用していい部位のライン上にある。※厳密にはHowの部分を参照

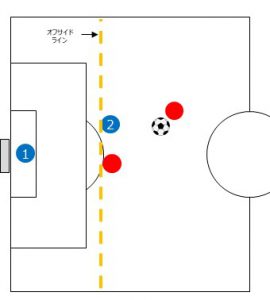

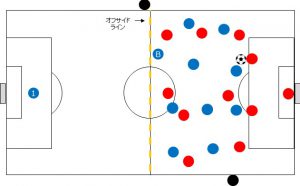

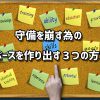

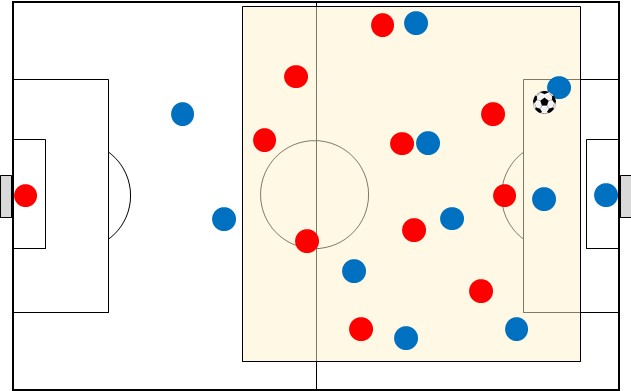

※ただしオフサイドラインはハーフウェーラインより攻撃側のハーフにはいかない。(下図参照)

上の図で、青チームのオフサイドラインは2番の選手のサッカーで使用していい部位のライン上(黄色点線)ですが、赤チームのオフサイドラインは2番の選手ではなく、ハーフウェーライン上になります。

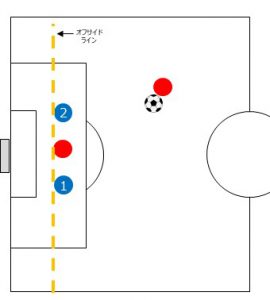

規則の下半分の「同じレベル~」については以下の図の意味です。

- 後方から2人目の相手競技者と同じレベル

- 最後方にいる2人の相手競技者と同じレベル

オフサイドラインを見破る3つのパターン

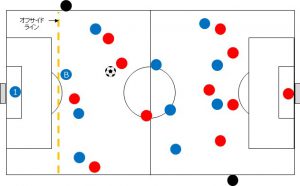

オフサイドラインは(1)ボールの位置(2)守備側の後ろから2番目の選手の位置(3)ハーフウェーラインの3要素で決定し、優先順位は以下の図のようになります。

前提として守備側の後ろから2番目の選手をBさんとしています。

| パターン | ➀ | ➁ | ➂ |

| ボールの位置 | Bさんより自陣側 | Bさんより敵陣側 | |

| Bさんの位置 | 関係なし | ハーフウェーラインより敵陣側 | ハーフウェーラインより自陣側 |

| オフサイドライン | ボール | ハーフウェーライン | Bさん |

図では以下のようになります。

- パターン➀

- パターン➁

- パターン➂

オフサイドポジションでオフサイドとなる行動の定義(What)

サッカー競技規則を抜粋すると以下の記載で定義されています。

- 味方競技者がパスした、触れたボールをプレーする、または触れることによってプレーを妨害する。または、

- 次のいずれかによって相手競技者を妨害する

- 明らかに相手競技者の視線を遮ることによって、相手競技者がボールをプレーする、または、プレーする可能性を妨げる。または、

- ボールに向かうことで相手競技者に挑む。または、

- 自分の近くにあるボールを明らかにプレーしようと試みており、この行動が相手競技者に影響を与える。または、

- 相手競技者がボールをプレーする可能性に影響を与えるような明らかな行動をとる。

難解な日本語と「または、」の多さが読みにくいですね。。

わかりやすく、オフサイドとなる行動の例を挙げます。

- 味方から来たパスをトラップ・シュート・パス

- 味方がシュートしてゴールポスト/クロスバー/キーパーや敵選手/審判に跳ね返ったボールをトラップ・シュート・パス

- 敵チームの選手に体をぶつけて守備の妨害

- 敵チームの選手の目隠しになって妨害

- ボールをまたぐ等のプレーと認定されるような大袈裟なスルー

上記行動を「プレーに関与する」と表現されたりします。

オフサイドポジションにいたが、自分はプレーに関与しませんよという態度を出すと、オフサイドになりません。

関与しない事をアピールする時はとぼとぼ歩いて自陣に帰っていく様子になる事が多いです。

味方から来たパスですが、ボールのパス方向によってはオフサイドになるならないの判断が分かれます。

どのようなパス方向だとオフサイドになるのか?(How)

ボールからは以下の図のように、攻撃側を主語とした3種類のパス方向があるとされています。

- 前方向へのパス(+方向パス)

- 横方向へのパス(平行パス)

- 後ろ方向へのパス(マイナスパス)

- +パス

- 平行パス

- マイナスパス

オフサイドの対象となるのは前方向へのパスだけです。

平行パスとマイナスパスはオフサイドとはなりません。

センタリングが戦略の1つとなっているのは、サイドからクロスをあげる場合に、平行やマイナス方向等のオフサイドにならないボールを蹴る事ができる点が関係しています。

オフサイドを判定するタイミングについて(When)

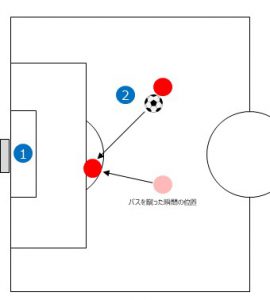

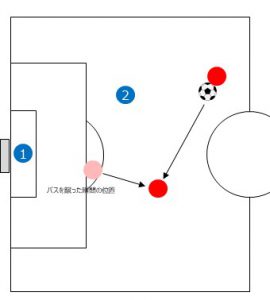

オフサイドの判定をするタイミングは味方がパスを蹴った瞬間です。

つまり味方がパスを蹴った瞬間にオフサイドポジションにいて、プレーに関与すればオフサイドです。

蹴った瞬間はオフサイドポジションでない選手が、蹴った後にオフサイドポジションに入ってもオフサイドにはなりません。

逆に蹴った瞬間はオフサイドポジションにいて、オフサイドポジションでない場所でパスを受けてもオフサイドとなります。戻りオフサイドと呼ばれています。

オフサイドルールの存在意義とは?(Why)戦術的意味を構成している!

ルールの発端は前線に選手を残して待ち伏せするのが卑怯であるというような事でルール化されました。

しかし現在ではこのルールを戦略に取り込む事が重要になっています。

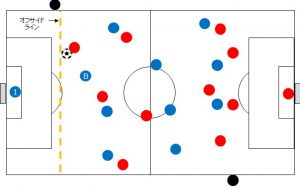

例えば以下の状況を見てみましょう。

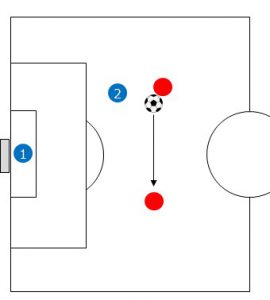

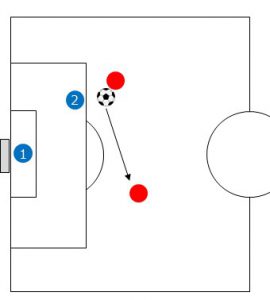

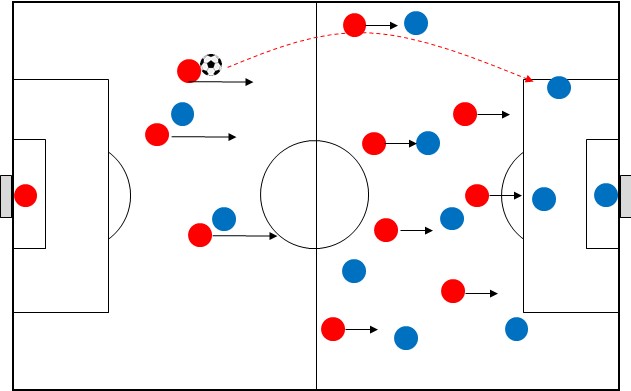

まず赤チームが自陣からボールを大きく蹴ったとします。

蹴ったと同時に全員が黒矢印の様に前に上がったら以下の図のようになりました。

青チームは前線の2人がオフサイドポジションにいてしまっているので、ボールを持つ人にとっては存在しない人と同じで、パスターゲットが2つも減ってしまいました。

結果、薄黄色の中では、赤チームが10:8の数的優位を作り出す事ができ、ボールを取り返すチャンスができます。

つまりオフサイドは一時的・局所的な数的優位を作り出す事ができるものなのです。

こういったオフサイドルールを戦略に組み込むと、最終ラインの上げ下げによって、相手の選択肢を少なくしたり、プレーエリアを狭くしたり、数的優位を作るという事ができるようになります。

サッカーのオフサイドは、他のスポーツにないルールだからこそ、サッカーを他のスポーツと異なる戦略性を持ったスポーツにしています。

それが面白さにつながっていると私は思っています。

オフサイドにならない例外のプレーとは?

オフサイドにならない例外のプレーとして、スローイン・ゴールキック・コーナーキックが挙げられます。

このルールがあるからこそ、コーナーキックはチャンスであり、ロングスローはオフサイドなしにゴール前にボールを届けられるので大きな武器であると捉えられています。

オフサイドルールが難しい理由

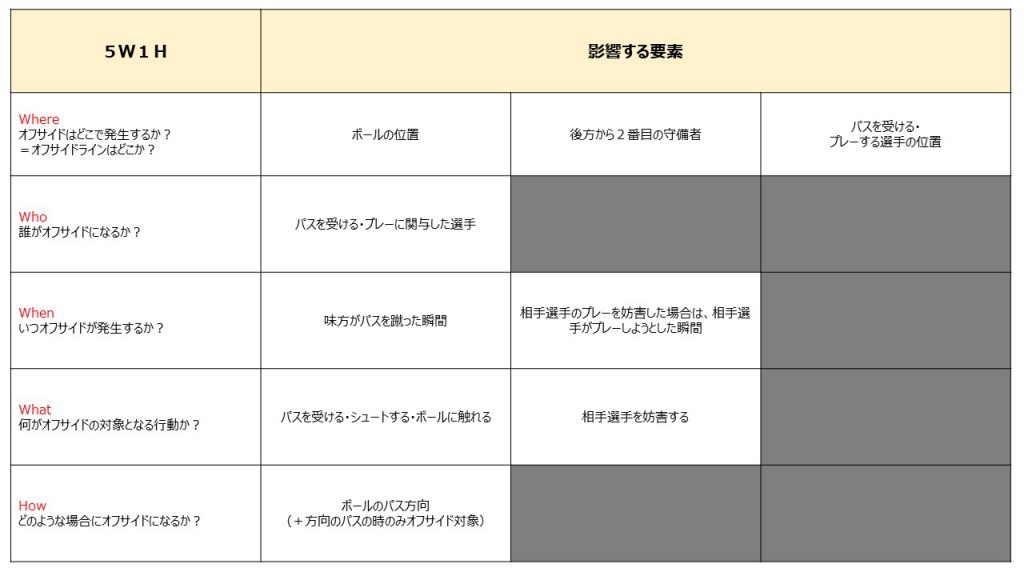

ここまでの解説を読んで頂くとわかる通り、オフサイドには以下のように5W1H全てのシチュエーションを確認する必要があるのでその有無を判定する事が難しいです。

バスケットのトラベリングの場合だと、ボールを持った選手(who)が3歩以上歩いて(what)はいけないだけなので、2Wしかありません。

見る箇所もボールを持った選手だけなので、比較的容易に見破れます。

オフサイドを見破る為には、パスが蹴られた瞬間の➀パサー➁パスの受け手➂後ろから2番目のディフェンスの最低3選手を同時に見なければなりません。

オフサイドエリアには複数人選手がいる場合もあるし、オフサイドじゃない場所からオフサイドエリアに入り込む選手までいるので、見破るのは至難の業です。

距離や角度によっては物理的に見る事が困難な為、リプレーで見ないと判別できない事も多いです。

そこで観戦の時は次の章の内容を見ておく事でスムーズに観戦できます。

オフサイドを見破る事は困難?容易に判断できる方法

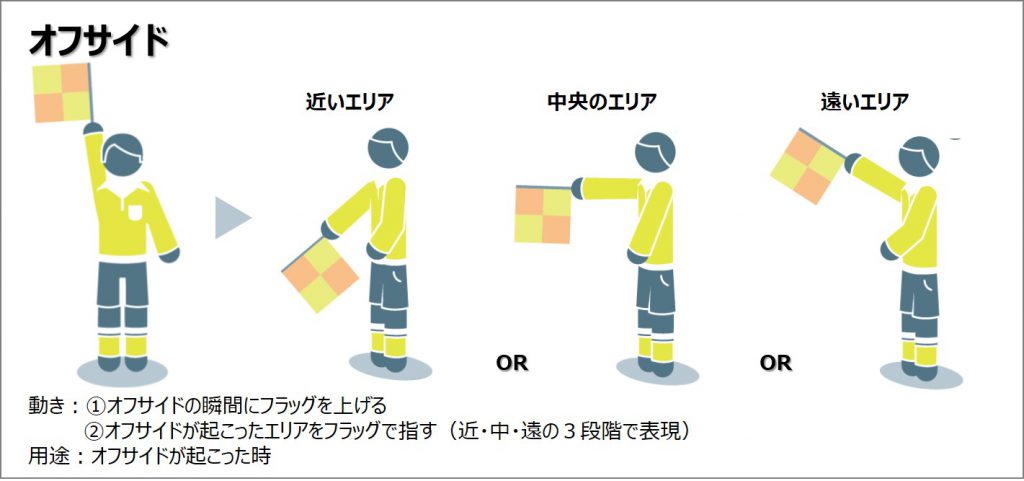

観戦の時には、ルールを知った上で、以下の副審(ラインズマン)の動きで、どういう判定を下されたのかを見るのが初心者でも簡単かつ確実にわかる方法です。

各審判のジェスチャーの意味や、どこに立っている人を見れば良いのか?については以下の記事でかなり詳しく解説していますよ!

最後にオフサイドのルールをわかりやすく守備戦術に取り込んだ「オフサイドトラップ」を紹介します。

オフサイドトラップとは?

オフサイドトラップは守備側がオフサイドラインを揃え、一斉に急激に上げる事で、攻撃側の選手を強制的にオフサイドポジションに入れこみ、オフサイドを能動的に獲得する守備戦術の事です。

オフサイドトラップのメリット

タイミングとの戦いなので、相手選手がどれほど体が大きくて強くても、攻撃を中断させて、自分たちのボールにする事ができる点です。

どれほど相手が格上でも、自分たちのタイミングが揃えば機能させる事ができます。

オフサイドトラップのデメリット

失敗すると即失点につながるという点です。

誰かのタイミングがずれていたり、そもそものタイミングがまずかったり、2列目の飛び出しに対応できなかったりと弱点を多く持ちます。

もう1つ大きな弱点が、オフサイドは誤審が起きやすい点です。

オフサイドはトップレベルの審判でも見破るのが難しいルールなので、100%しっかり見てくれるという前提ならある程度使用できますが、審判が見逃した場合はゴールになってしまうある意味で運任せな要素もあります。

デメリットの方が大きく感じ、最近は採用するチームが減っています。

しかし、セットプレーの時のみで採用する等のチームは残っていて、

ロシアW杯で日本がセネガル戦で見せたオフサイドトラップは世界からキャプテン翼のようだと称賛されていました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

難解なサッカー競技規則も紹介しつつ、5W1Hでオフサイドについて解説させて頂きました。

ちょっと難しくて覚えられないという方は、以下の内容だけ覚えておいてくださいね!

相手コートで+方向へのパスにオフサイドポジションで関与してしまった時に起こる反則である

※オフサイドポジションにはhowで紹介したボール・コート・2番目の選手のシチュエーション別の考え方がある