今回は自粛時期という事もあり、伝説の逆転劇の1つとなった2004-2005シーズンチャンピオンズリーグ決勝戦、通称「イスタンブールの奇跡」をフルタイム見てどんな事が起こっていたか分析してみました。

丁度YouTubeのDAZN公式チャンネルにフルタイムがアップされているので、お時間ある方は見てみると前半3-0からのドラマティックな追いつきや好采配や良いプレーを見る事ができますよ!

前半の問題点と、後半にそれがどうなったのか何度か見返して考えてみましたので、参考にしてより楽しめる内容になれば幸いです。

前半のフォーメーションと内容の考察

ACミランボール保持

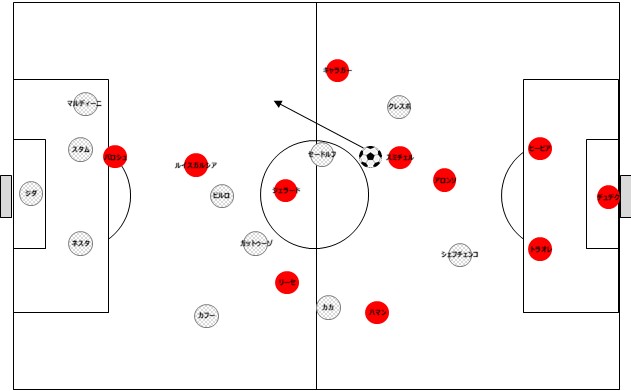

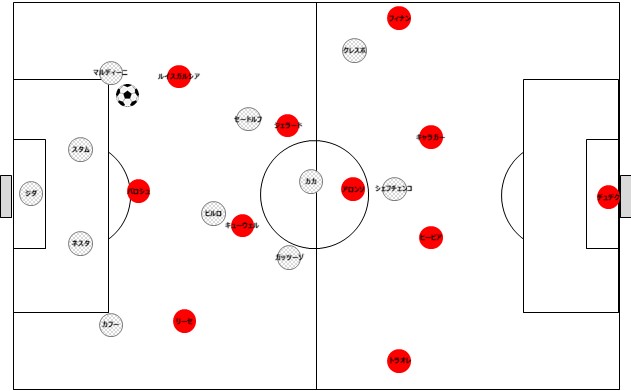

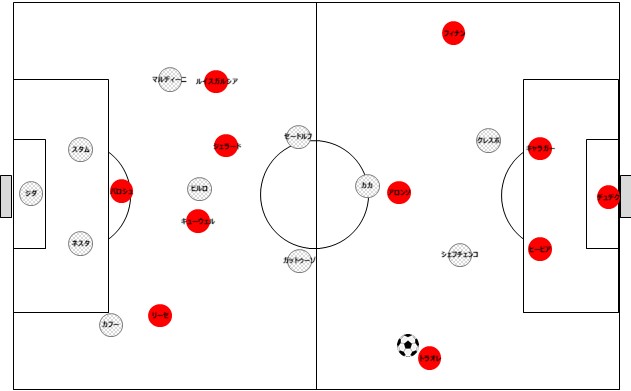

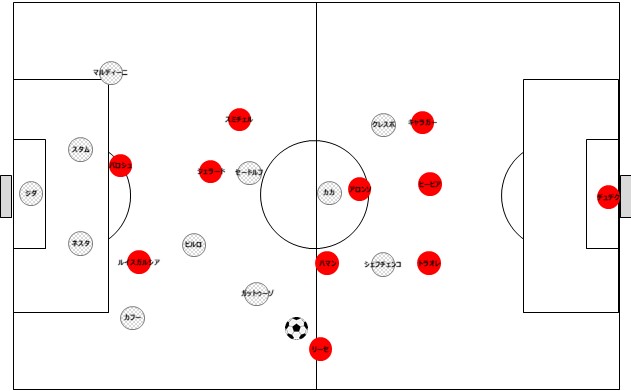

当時のカルロ・アンチェロッティ率いるAC MILANの基本フォーメーションは図のような感じです。

※以降灰色ACミラン、赤色リバプール(ユニと同じ)で記載しています。

ACミランがダイヤモンド型4-4-2で、ボールサイドにツートップの片方が入って、もう1枚のFWが中央あたりにいる感じです。

リバプールは4-2-3-1のような時があったり、キューウェル(途中交代でルイスガルシアへ)がツートップ気味にプレッシングを行う4-4-2のような形の時もありました。

上図のようなシチュエーションの際にリバプールはクレスポと1:1、シェフチェンコと1:3のような状況になり、中盤が1枚少なくなってしまう事が多かったです。

トップ下の選手(キューウェル後にルイスガルシア)の戻りが遅くて、中盤がミラン4:リバプール2のシチュエーションもよく見られます。

リバプールボール保持

当時のラファエル・ベニテス監督率いるLIVERPOOLの基本フォーメーションは以下のような感じでした。

バロシュがボールサイドにくさびを受けに入り、キューウェルが反対DFのサイドに動いてツートップのように振舞う事も多かったです。

ジェラードとシャビアロンソはダブルボランチからどちらか1枚は後ろに残ってボールを受けて、1枚は出ていくという風になっていました。

特にリバプールはミランのプレスも前から激しくきていた事もあって、ショートパスで前進するというより、シャビアロンソ・ジェラード・リーセが早めにどんどんロングボールを放り込んでいく攻撃が多かったです。

これが最初から想定されていたプランなら、右サイドをルイスガルシアよりシセのような半分FWの選手を起用しても良かったのかなと感じました。

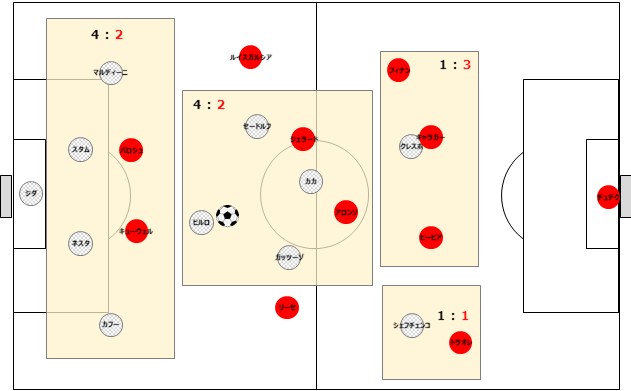

結局前半は以下のようにフォーメーションのかみ合わせの悪さが散見し、ピルロに自由を与えすぎてしまい、失点場面以外でも守勢に回り続けた最大の要因でした。

上図の人数比較を見ると後ろが重たくて物凄いバランスが悪いですね。

個人的には3失点以上に内容の悪い前半と感じましたね。

後半のフォーメーションとベニテス采配修正プラン、内容考察

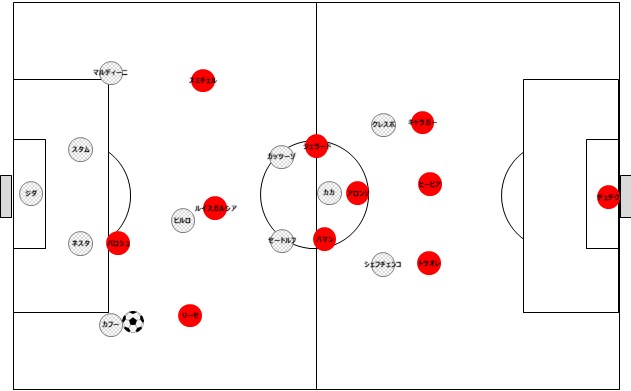

後半スタート時のミランはフォーメーション変更なしのダイヤモンド4-4-2です。

一方リバプールはフィナン→ハマンの交代を行い、4バックから3バックに変更しフォーメーションの修正をしています。

ACミランボール保持

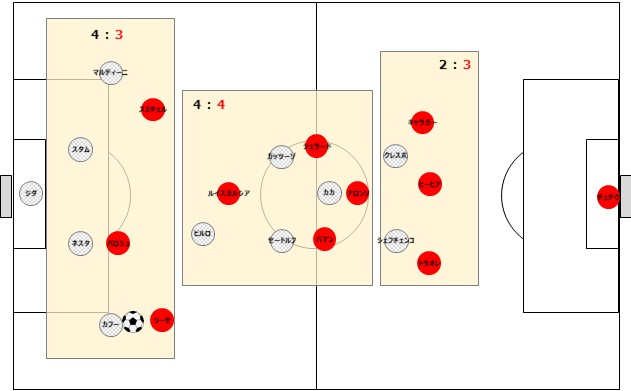

ミランボール保持時は中盤、最終ラインで前半と異なりアンバランスを解消できていますね!

リバプールボール保持

後半からは下図のような配置になっています。

スミチェルが中央にしぼったり、3バックの両サイドのセンターバックが攻撃参加して中盤の人数を一時的に優位にする事でバイタルエリアを空ける事に成功し、3得点を得る事ができました。

ACミランの得点シーンについて分析

【1点目】0:47~カカーのドリブル突破から得たFKをマルディーニがボレー

カカー・ガットゥーゾが下側サイドに寄ることでバイタルエリアが空き、そこへシェフチェンコが降りてきたところへカフーが浮き球を出して前進します。

その流れからカカーが下側サイドで前向きでドリブルを仕掛けて得たFKからマルディーニがゴール。

昔のサッカーではライン間が現代よりも広く、スペースが広がっているので、こういったボールがあっさりと通ってしまいます。

ラインを越えるパスが通ると、守備側の視線がリセットされてしまう為、マークを外してしまう可能性が高くなりますね!

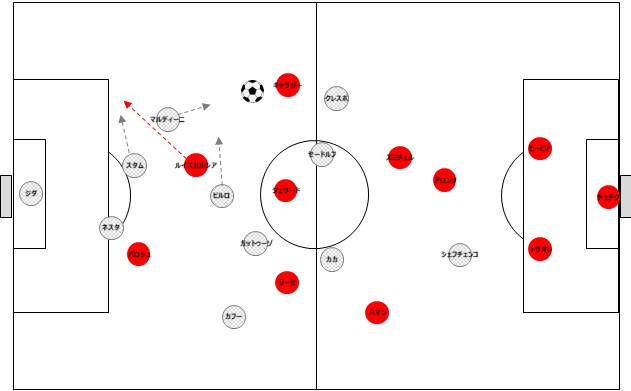

【2点目】38:00~ピルロ→カカー→シェフチェンコ→クレスポ

2点目はリバプールにとってはフォーメーションのかみ合わせが悪くて起こってしまった必然の失点です。

ネスタのカメラアップのせいで、流れの最初が写っていなかったので、簡略図で補足しつつ説明すると以下になります。

- 図1

- 図2

- 図3

リバプール2列目をあっさりと前向きフリーでピルロがボールを持って越えさせてしまいました。

これによってシャビアロンソを(迷)の状態にした事で、一瞬の遅れを生じさせます。

その隙を縫うピルロのパスによって3列目を前向きフリーでカカーがボールを持てる状況になります。

最後は3対3の状況をクレスポとシェフチェンコがクロスする動きでDFを翻弄しゴールします。

前半の一番の問題は図2のように2列目をあっさり前向きフリーでピルロに越えられてしまうシステムだった点です。

最終ライン4人+ピルロの合計5人に対して、リバプールは前線3人+トップ下の合計4人で迎撃しています。

これ自体は現代でもよくありますが、工夫しなければ人数が不足している為、あっさりと越えられてしまいます。

方法は3つです。カバーシャドウを使ったプレッシングか援軍守備(縦スライドか横スライド)です。

リバプールの前半は後ろが重たくライン間も広かったので縦スライドは間に合わず、カバーシャドウもできず(概念がない?)、横スライド守備はほとんど行われていませんでした。

守備のスタートポジションが前後左右全てワイドなので、スライドは困難でした。

後半にリバプールは失点しなかったですが、後ろを3枚にして中盤を1枚増加させた事でピルロの余裕を奪う(前向きフリーで2列目を越えさせない)事に成功したからです。

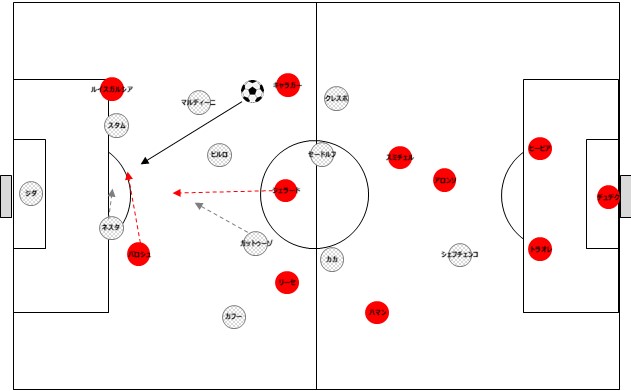

【3点目】42:49~ピルロ→カカー→クレスポ

このカカーの反転ボールコントロールとかなり早いタイミングでの高精度スルーパスは見事です。

ここではクレスポの裏への抜け方・走るコースにはゴールできた理由がきちんとがありましたので解説しておきます。

ゴールまでの流れを図で書いてみました。

- 図4

- 図5

- 図6

この図で見て学びになるのはシェフチェンコをヒーピアが、シャビアロンソがカカーを見ると計算した時に、結局クレスポはフィナン&キャラガーをやっつけた事になります。

2人をやっつけた方法は、マークの受け渡しがあいまいになるようにフィナンとキャラガーの中間のポジションをとりながら、受け渡し予定のキャラガーの背後で死角に入って一気に抜け出した事です。

基本的に守備は攻撃より1人多いように配置しますので、最後の部分はだいたいFWがDF2人をやっつける必要が出てきます。

2人の間に入ってマークがどっちつかずになるようにして背後を取るというのはFWの最も基本的な動きで、クレスポは見事でしたね!

リバプールの得点シーンについて分析

【1点目】52:48~ジェラード→アロンソ→ハマン→アロンソ→リーセ→カフー→リーセ→ジェラード

この流れも奇跡の始まりといいつつ、素晴らしい動きが随所に現れていました!

流れの図から解説しますね!

- 背後を周るジェラード

- 中間ポジションをとるジェラード

- ガットゥーゾのいなくなったコースへのシャビアロンソのパス

- ピルロから離れるジェラード

- 動き直してスペースを空けるルイスガルシア

このようにジェラードは死角へ入り、中間ポジションを取り、マークが誰の担当か曖昧にさせて最後はゴールまでいってています。

ルイスガルシアもクロスが引っかかった際にバックステップで動き直してスペースを空けています。

最後のゴールはスタムがマルディーニに何か指示(おそらくマークの受け渡し)しているせいで一瞬遅れたタイミングで、ジェラードにピンポイントでクロスが来ています。

【2点目】54:58~アロンソ→ハマン→スミチェル

このゴールは1点目のせいでリーセのクロスを警戒して後ろに下がり過ぎたディフェンスラインにも問題がありますが、ここではジェラードとセードルフの動きが注目だと思います。

アロンソからハマンに入った時点でジェラードは逆サイドに広がっています。これによってスミチェルの前側に人が少なくなっています。

セードルフはハマンにボール入った時点で、ハマンに真っ直ぐシュートコースを切りながら寄せています。

これによってハマンはスミチェルへの横パス選び、遅れながら2度追いしたセードルフはシュートブロックに間に合わずミドルシュートを決められてしまいます。

結果としてハマンにはピルロが出る方が良かったですね。

もしくはハマンにセードルフが出たのを見て、スミチェルにはピルロが出る判断をするかかなと思いました。

カカのレガースがずれたのか、スローインからインプレーになった後もしばらくプレーに参加していない間にゴールを取ってしまったのも中盤をいびつな形にさせた要因だったかなと思いました。

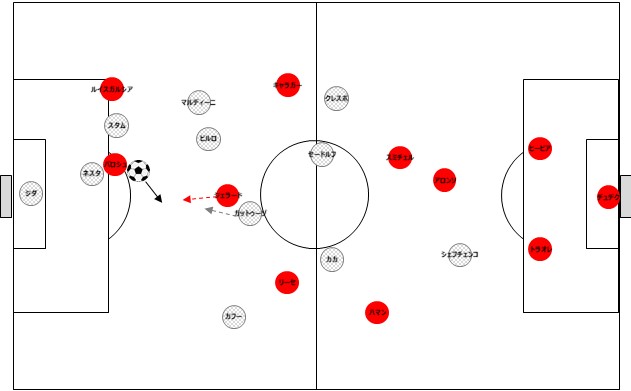

【3点目】58:22~スミチェル→キャラガー→バロシュ→ジェラード

これも流れを図解しておきます。

まず1つ目の時点でスミチェルが中盤にしぼってボールを受けているのと、キャラガーが攻撃参加する事で中盤でミラン3:リバプール5に近い状況になっています。

ここから守備側が動いた事で空いたスペースに攻撃側選手が入っていくを繰り返していきます。

マルディーニが空けたところにルイスガルシアが走り込み、ルイスガルシアを止めるためにスタムが空けた所にバロシュが入る。

バロシュを止めるためにネスタが寄せて、そこへジェラードが走りこんでPKを獲得します。

中盤の数的優位を最終ラインにまでずらしていったような感じで、とても綺麗なスライドパズルのような崩しでした。

まとめ

前半はリバプールの配置が悪すぎでしたし、後半の配置変更に加えて個人個人のファインプレーがあって同点まで追いつけたのは見事でした。

最後はPK戦なので逆転してないと言えばしてないけど、120分同点のまま走り切って最後に勝つ所はやはり、奇跡と呼ばれるに相応しいアツくなる物がありました。

今回は奇跡が起きた理由を分析してみましたが、いかがでしたでしょうか。

個人的にはよく見てみると良いプレーがゴールにつながり、悪い配置が失点につながっているという必然要素を見つけられたのが面白かったです!