今回は4-4-2守備の崩し方を解説します。

4-4-2を使用するメリットデメリットを図を用いながら説明していきます。

参考になるチェルシー対トッテナム分析動画もありましたので、併せて紹介しますね!

INDEX

4-4-2のタイプについて

守備の時の4-4-2は『フラット型』と『ダイヤモンド型』の大きく2種類に分かれています。

フラット型4-4-2とは?

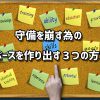

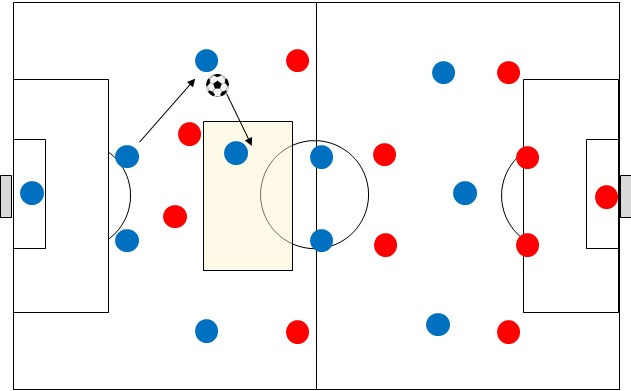

中盤の選手をフラット(真っ直ぐ)に配置したフォーメーションです。

選手がどのエリアにもバランスよく配置されていて、決まり事がわかりやすく、チームとしての落とし込みが少なくて済む事から最近のナショナルチームの守備でよく採用されています。

※今回の図は全て赤チームが4-4-2を敷くトッテナム、青が4-3-3チェルシーのイメージになっています。

フラット型4-4-2は日本代表でも採用されていますし、他にはアトレティコマドリードが堅守のチームとして有名ですね!

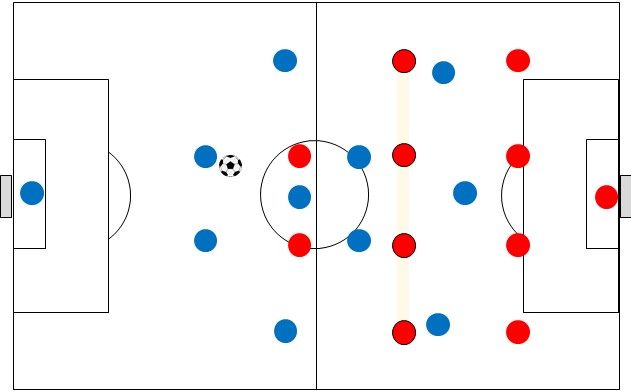

ダイヤモンド型4-4-2とは?

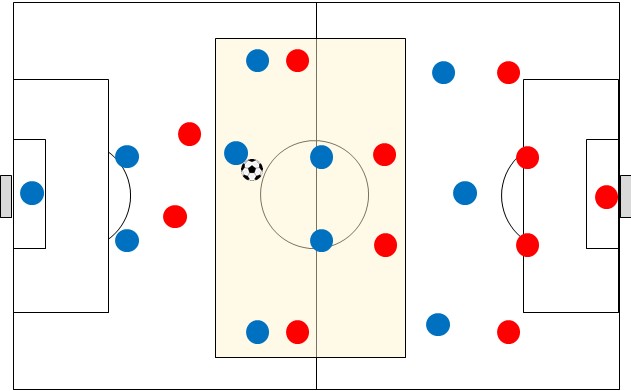

中盤の選手をダイヤモンド(ひし形)に配置したフォーメーションです。

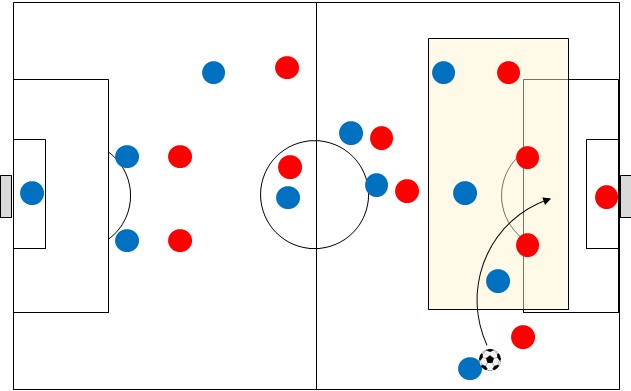

薄黄色で塗りつぶしたダイヤモンド型の頂点の部分に4枚の中盤が配置されています。

最近はあまり見ませんが私が中学生ぐらいの時代(10~15年前)にはよく見る形でした。

ダイヤモンド型4-4-2が2019.02.28に行われたトッテナム対チェルシーの試合で採用され、それが見事に打ち破られてしまいました。

私も見た試合だったのと、ダイヤモンド型4-4-2ついての分析動画があったので、それを見て勉強した内容を伝えていきます。

フラット型4-4-2の崩し方

1stラインの越え方

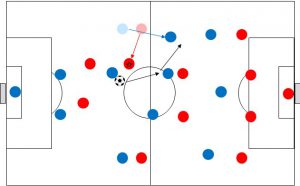

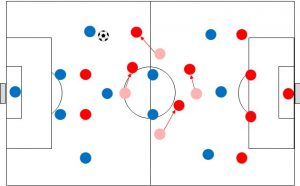

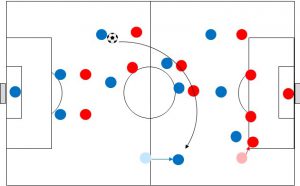

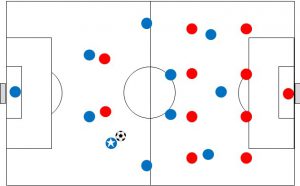

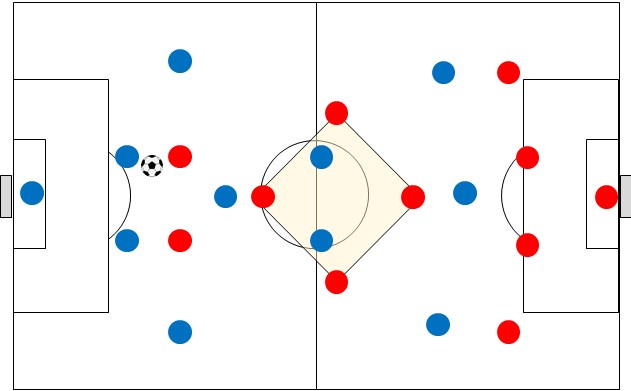

チェルシーvsトッテナムの試合序盤で、トッテナムが見せていたフラット型4-4-2の場合、以下の薄黄色枠内に数的不利な状況ができます。

この数的有利状況を活かして相手FWの背後でボールを持つ事が最初に狙うべきエリアです。

2ndラインの越え方

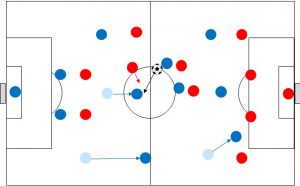

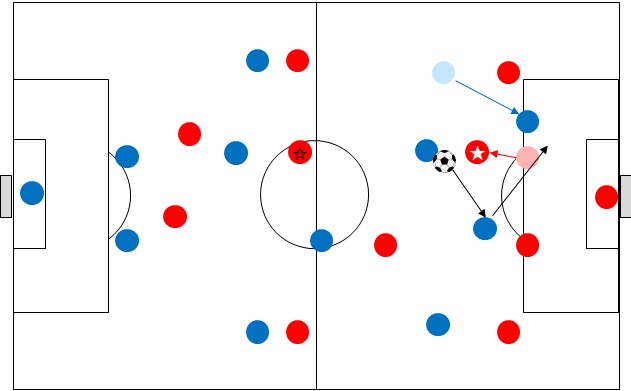

ボールを持ったボランチが2ndラインに侵入して来た事で、今度はミドルゾーンで数的優位を作り出す事ができます↓↓

赤チームは薄黄色枠内で5:4の数的不利にも関わらず、誰かがボールホルダーに寄せなければならなくなりました。

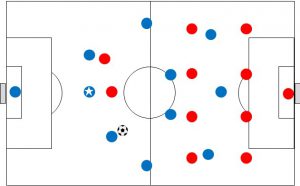

誰かがバランスを崩して寄せると、別の場所が空きます↓↓(寄せに出てきた選手を✩でマークしています)

- 右SHが出てきた場合

- 右IHが出てきた場合

寄せに来た相手が空けたスペースを用いて、上の図のように2列目のディフェンスラインを前向きフリーで超えられてしまうと、3列目(最終ライン)の選手が出て行かないといけなくなります。

最終ラインの破り方

そして最終ラインが数的同数となり、勝負(崩し)のシーンまで持っていく事ができます。

これがフラット型4-4-2の基本の崩し方です。

この基本の崩しは1stライン背後でボールを持たれる事から始まるので、4-4-2を使用するチームは2トップが相手ボランチにボールを持たせないようにする事がこの守備の生命線です。

日本の場合、大迫か南野がボランチへのパスコースを消しつつCBに寄せる『カバーシャドウプレス』でCB2枚+ボランチ1枚の3:2を同数のようにしてプレッシングを行います。

カバーシャドウと後述するレイオフに関しては以下の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にして頂ければ幸いです。

ダイヤモンド型4-4-2の崩し方

1stラインの越え方

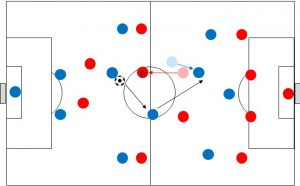

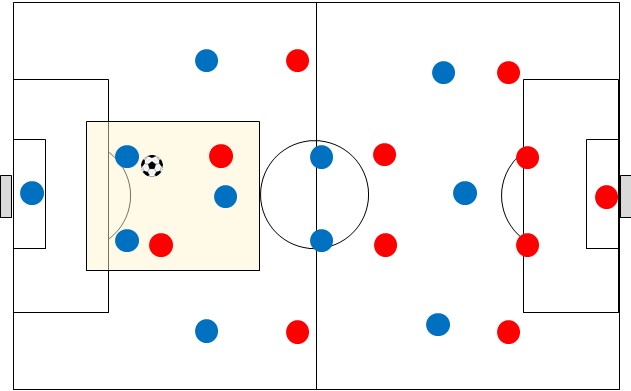

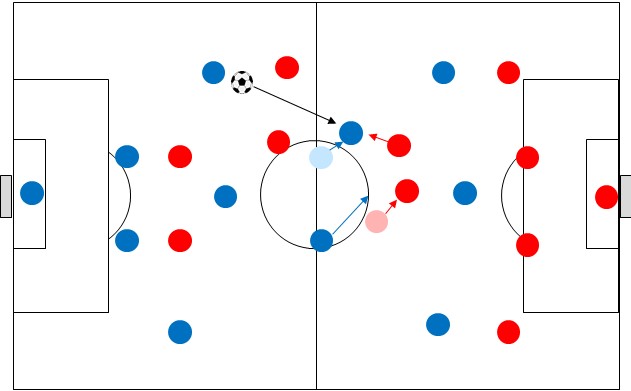

フラット型の4-4-2と異なり、ボランチにマンマークしている相手がいる為、ボランチへのパスはなかなか困難です。

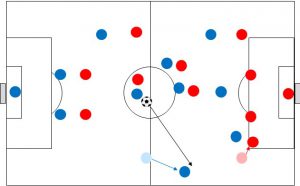

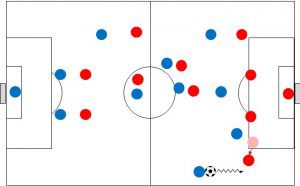

まずはサイドバックにボールを預けながら1stラインを越えて、相手の中盤4人をボールサイドに寄せます。

- 1

- 2

※相手チームがボールサイドに寄る理由は、ボールサイドに人を集めてボール付近で数的優位を作り出す守り方が一般的に有効とされているからです。

2ndラインの越え方

中盤の選手にボールを経由させる事で、1度相手を中央に絞らせます。

そこからSBへのサイドチェンジを行います。

- 1

- 2

上図1の時に青の右SHがやや内側(ハーフスペース)に入っていく動きが重要です。これによって右SBはよりフリーな状況で2ndラインを越えることができます。

ちなみに1の時の図にあるような左SB→トップ下→ボランチのパスを『レイオフ』と呼びます。

またレイオフ以外のパターンで、以下のパスルートでも右SBにフリーでボールを持たせる事ができます。

- 中盤の選手から1度左SBに戻す

- 一気に右SBへロングボール

レイオフでもロングボールでも以下のステップで中盤の4枚を無力化させる事が重要です。

- ➀片側のサイドに寄せる

- ➁1度中央にパスを入れて、中央に絞らせる

- ➂大きく空いた逆側を使う

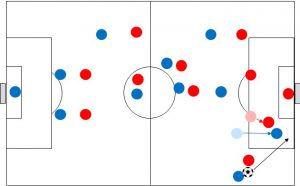

最終ラインの破り方

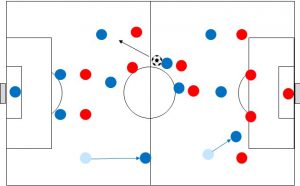

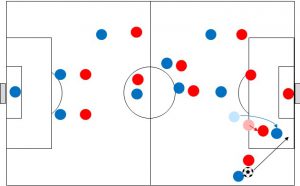

右SBがボールを持っている事で、赤チームの左SBがボールに寄せに来る必要があります。

中央(下図薄黄色枠内)では既に3:3の状況で、センタリングを入れてもある程度ゴールできる可能性があります。

※クロスを上げる選手もフリーなので質の良いボールを蹴れる可能性が高い

日本やマンチェスターシティの様にヘディングの得意な選手や身長の高い選手がいないチームの場合は、以下の様にCB-SB間へのランニング(いわゆるチャンネルラン)によってニアゾーンを狙う事が効果的です。

- 1

- 2

ニアゾーンに関しては以下の記事で、具体的な場所と有用性を詳しく解説していますよ!

ニアゾーンでボールを受ける事ができれば、中央でFWとCBでの1対1の状況をゴロのボールで実現する事ができるので、よりゴールの可能性が高まります。

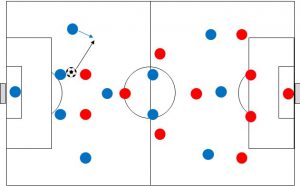

ちなみにチャンネルランは正確には以下の図のような走り型が最も効果的です。

守備側がボールとマーカーを同時に見る事ができない死角(後ろ)から回り込むように走れば必ず先にボールにたどり着く事ができます。

ダイヤモンド型4-4-2とフラット型4-4-2のメリットデメリット

実際のチェルシー対トッテナムの試合ではチェルシーの4-3-3に対して、トッテナムがフラットタイプの4-4-2を用意していました。

試合開始から約20分程うまくはまらずにチェルシーに支配されたのでトッテナムがダイヤモンド型4-4-2に変更したという流れでした。

それぞれのメリットデメリットを解説していきます。

フラット型4-4-2のメリットデメリット

メリットはバランスよく選手が配置されている事で、ボールの位置に対して、選手がどの位置に立つべきかが比較的わかりやすい事です。

- ボールサイドの中盤の選手はボールに寄せる

- 逆サイドの中盤の選手は中央に絞る

- 2ndライン4枚の高さをある程度揃える

というルールだけでそれなりに統率された動きができます。

デメリットは相手のボランチがボールを受けに移動した時に、マークが難しい点です。

CB間やCB-SB間、FW裏等の場所でボランチを誰がマークするのかという問題と、FWにとっては自分の後ろ(死角)にいるボランチへのパスコースを消し続ける事が容易ではないです。

- CB-SB間にボランチが来たケース

- 両CB間にボランチが来たケース

フラット型4-4-2では事前に決まり事として相手がボランチを使って3バックにしてきたらどうするかを用意しておく必要があります。

ダイヤモンド型4-4-2のメリットデメリット

メリットはボランチのマーク担当が明確でわかりやすい点です。

- CBがボールを持っている時

- SBがボールを持っている時

デメリットはスライド守備の対応が実質3枚(ボランチマーク担当の選手以外の3人)になってしまう点です。

ダイヤモンド型4-4-2の崩し方と弱点分析動画

以下の動画で丁寧にシーンを出しながら解説されています。今回の解説の内容がしっかりと実際のシーンで確認できます。

英語ですが、ここまでの私の解説を読んだ後であればスムーズに動画を見る事ができ、実際の崩しのシーンを見て理解が深まると思います。

まとめ

ここまでの解説をものすごく簡単にまとめると以下になります。

- フラット型→ボランチに突っ込ませて崩す

- ダイヤモンド型→左右に振って崩す

いかがでしたでしょうか?

これらを理解した上で、試合観戦を行うとより監督や選手の行っている事がわかると思います!

それでは!