今回は先日のアジアカップ2019で森保ジャパンが苦戦し続けた5バックの崩し方の基本セオリーを解説します。

これによって森保ジャパンの苦戦の理由や、別のチームが5バックを使用している試合を観戦した際にどう工夫しているかが読み取れるようになれますよ。

戦術の基本を知る事で、監督達の頭脳戦を読み解く事ができ、今の監督の良い悪いの討論に「理由」を加える事ができます。

ひいては日本のサッカー発展の一助になればと思い解説していきます!

INDEX

崩しのセオリーを知る事で得られる3つのメリット

崩しのセオリーを知っておく事で良い点が3つあります。

- 選手同士が素早く意思疎通ができ、プレーの判断スピードが向上する

- 控えの選手含めて、チームの狙いやポジショニングが統一しやすい

- 観戦している側がチームの戦略を読み取る事ができ、監督・采配・準備の評価ができる

プレーの判断スピードがあがる

ボールを持った選手が元々「○間が空きやすい」と知っておくと、空いた瞬間に素早くパスを打ち込む事ができます。

ボールを受ける側も同様にそういったポジショニングを狙い始めるのが早くなり、適切なタイミングでポジションに入っていきやすくなります。

空いた所を狙う場合に、裏ではない場合は、早く入りすぎても遅すぎてもうまくいかないので、空いた事をいち早く知る事で、そのタイミングが取りやすくなります。

いち早く知る為に重要なのは、「想定」と「首振り」です。

今回の崩しのセオリーは「想定」の部分にあたります。

そしてプレーの判断スピードの向上は、自分の時間を短縮させて時間を作り出せるだけでなく、プレーの正確性を向上させ、尚且つ相手の時間を奪います。

時間を奪われた相手はポジショニングミスやカバーリングミスをしやすくなります。

本来守備側は数的有利になるようにできているので、そういったミスを誘発させる事が「崩し」になります。

チームの狙いが統一しやすい

事前に細かく監督から説明を受けていれば同じ事がおこりますが、試合中に相手が4バック→5バックへと切り替わった時等に素早くどこを狙うかを意思統一する時に役立ちます。

特にフォーメーション特徴は「○○して△△すると××が空きやすい」という文脈になるので、複数人の選手が共通の目的を持ってプレーしなければその状況を起こす事はできません。

例えば横のスライドが段々間に合わなくなるフォーメーションであれば、サイドチェンジのボールはより早くかつ外回りでなく中盤を経由する直線的な方が効果的です。

しかしサイドチェンジに関与する選手の1人でもペースダウンにつながるようなプレーをしてしまうと意味がありません。

そういった意味でも崩しのセオリーを事前に知っておく事は重要です。

観戦者がチームの攻防を評価しやすくなる

崩しのセオリーを知っておくと、攻撃側チームが相手のフォーメーションの弱点を効果的に突く事ができているかを見られるようになります。

仮に何度もそういったシーンが起こっているなら、事前準備と落とし込みが共通理解として行えており、選手自体も理解してプレーできている事になります。

例えば乾のようにドリブルが得意な選手が、ある試合でサイドチェンジを多く行っている場合に、調子が悪いと見るのか、相手を見て監督からそういう指示が出ているのかをセオリーを知らずに判断するのは難しいです。

そういった点で、崩しのセオリーを知る事は選手・監督の正しい評価につながります。

ディフェンスを崩す基本的なセオリーとは?

サッカーのフォーメーションは、5-4-1や4-4-2,3-4-3等といった表記をします。

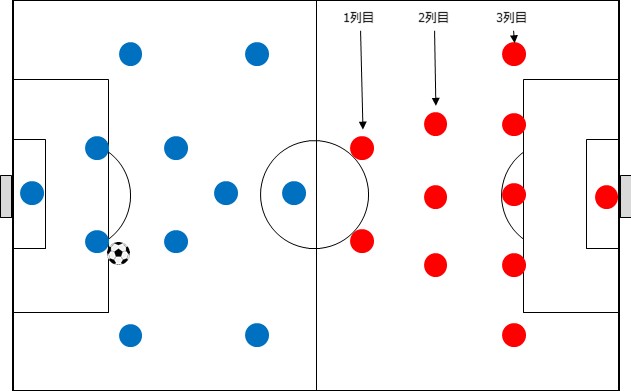

攻撃時は広がって配置される事が多いですが、守備時は3列か4列が真っ直ぐライン上に並ぶ事が一般的です。

ライン上に並んでいる守備をFW側→DF側に向かって1列目(1stライン)、2列目(2ndライン)、3列目(最終ライン)・・・と呼びます。

そして、最終ラインである3か4列目を崩してゴールを奪う為の基本は、

- 数的有利で1列目を崩し、2列目に侵入する

- 2列目に侵入した事による数的有利で2列目を崩す

- 2列目を崩して3列目に侵入する

という様に数的有利をつくる→崩す→次の列に侵入するのステップで進めます。

守備の基本は最終ラインで数的優位を作る事にあります。

攻撃側3-4-3に対して守備側5-3-1だとしたら、守備側の最終ラインでは3枚の攻撃を5枚で防ぐという事になります。

サッカーは得点を獲得する事が難しいスポーツですので、失点しなければ負けないという発想でフォーメーションはデザインされています。

ですので、後ろは守備側が数的優位、前側は守備側が数的不利なので、その人数差を後ろから前へずらしていく作業が攻撃の崩しに求められます。

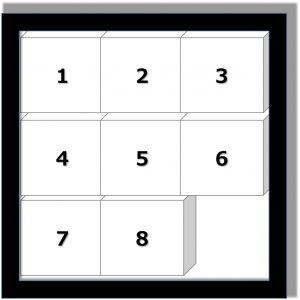

こういった様子を、最近読んだ本(どれか忘れました)にスライドパズルに似ていると表現されていました。

ちなみに日本代表も採用している4-4-2の崩し方は別記事で詳しく解説していますよ!

5バックで守るチームの崩し方

5バックの崩し方を解説するにあたり、5バックの強みと弱点、崩し方という流れで説明を勧めます。

5バックの強み

5バックの強みは

➀横の動きに強い

➁常にカバーリングがいる

という事です。

まず➀ですが、ピッチの横幅68mに対して5枚あれば容易に守る事ができるので、サイドチェンジはほとんど効果がありません。

次に➁のカバーリングですが、1人がボールホルダーにぶつかりにいった際にもし抜かれてしまってもカバーできるディフェンスがまだいますので、果敢にボール奪取を狙う事ができます。

ディフェンスラインの手前にボールを受けにくる大迫の様なプレーヤーに激しくチャージに行く時や、ネイマールのように余裕で1人抜いてしまうような相手と戦う時に有効です。

5バックの弱点

横の動きに強い分、スライドの意識が高くないです。

ワイドCBがサイドにカバーリングに出た場合の中央のCBや逆ワイドCBのポジション修正が悪い場合が多いです。

※ここでは5バックのポジション名を以下の様に呼びます。

5バックの崩し方

強みと弱点を基にして、崩し方を解説していきます。

基本的に5バックを崩す場合には、以下のステップで数的有利をスライドしていく事が効果的です。

1stライン→2ndライン→(最終ラインのSB)→最終ラインのワイドCB

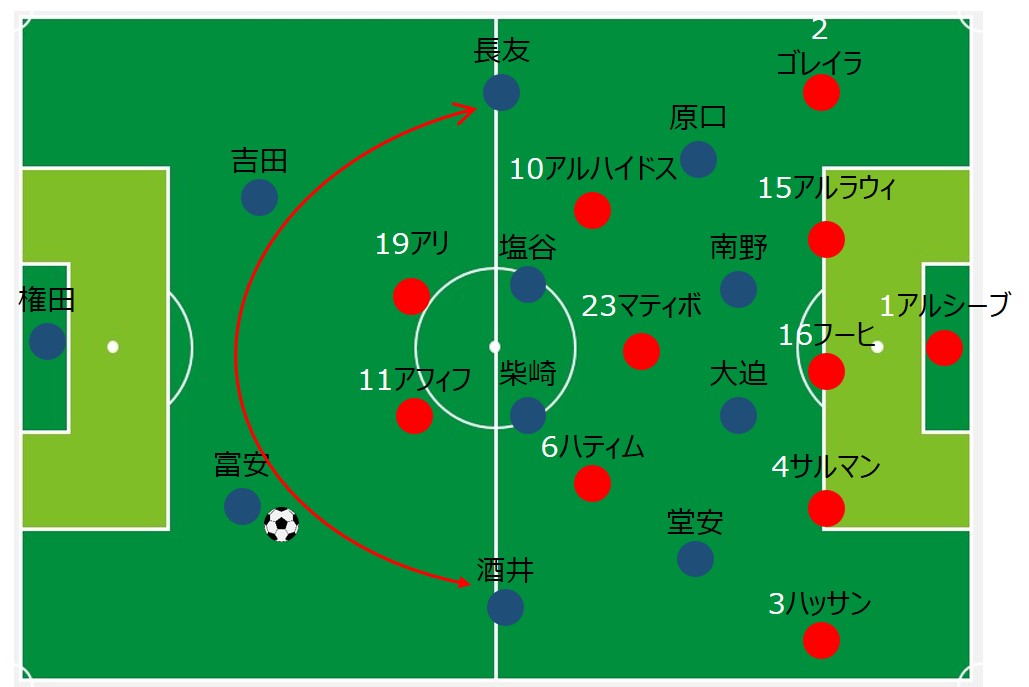

以降、攻撃側は例として4-2-3-1(日本代表のイメージ)、守備側が5-3-2と5-4-1の2種類に分けて説明していきます。

1stラインの攻略

1stラインの攻略は主にCB陣が担当します。

相手が5-3-2の場合

1stラインに2枚の敵がいますのでCBとSBとボランチ等で合計3枚を作り、パス回しによってプレスを回避し、1stラインを越える際に前向きでボールを持った状態になるようにします。

参考に左ボランチが左SBの位置に落ちた形(簡単の為、相手の右IHが出てこなかった場合とする)の図を記載しておきます↓

.jpg)

相手が5-4-1の場合

1stラインに1枚しか敵がおらず、2CB等の合計2枚で1stラインを楽に越える事ができます。

この時、相手の1トップは攻撃要員の傾向が強く、守備を頑張ってやらないタイプが多いので、できるだけ圧倒的フリー(位置的な要素と視野的な要素で)な状況で越えるようにしましょう。

.jpg)

相手がどちらの形の場合も、できるだけ前向きフリーで1stラインを踏み越える事を意識しましょう。

下図のようなポジショニングは1stラインを越えたと言えません。

.jpg)

上の図がNGな理由は相手の左IHと左SHが出て行くべきか迷う程のシチュエーションではないからです。

もちろんここからドリブルで持ち上がり、前向きフリーで1stラインを越えればOKです。

アジアカップで富安が多くやってしまっていたのが、上の図の状況のように1stラインを越えていない時に縦パスやロングボールを入れてしまっていました。

左IHや左SHを引き付ける事=2ndラインに侵入するという意味です。

2ndラインの攻略

前向きフリーなディフェンス陣の1人が2ndラインに侵入する事で、2ndラインにポジションの乱れが出てきます。

侵入する事でスペースができ、ポジションの乱れがおこるメカニズムは以下のページでイラスト付で解説していますので、そちらも参考にして下さい。

相手が5-3-2の場合

1stライン突破により、ポジションの乱れを引き起こし、SBが相手の2ndラインをフリーで超えられるシチュエーションを作るのがポイントです。

最終ラインと2ndラインの間に位置するバイタルエリアは5バックの強みで解説した通り、激しく前にチャージしてくる&抜いてもカバーされるので、少し困難な場所です。

エリア用語に関しては以下で詳しく有用性を解説しています。

ボールを持って2ndラインに侵入する事で、相手のIHを引き寄せ、相手の中盤に横スライドを強要します。

.jpg)

SBにパスする事で2ndラインを前向きフリーで越えられる場合はそれでOKです。

右IHが邪魔でSBがフリーにならない場合は、素早いサイドチェンジを行い、中盤3枚のスライドが間に合わないようにする事で、どちらかのSBに前向きフリーで2ndラインを越えさせる事ができるようになります。

横スライドが間に合わないようにさせるポイントはスピードとルートです。

サイドチェンジを外回りでなくできるだけ中盤を経由して行い、ボールスピードをあげて山なりにならない軌道で行う事です。

外周りパスとはカタール戦で紹介した下の遠回りなルートの事です。

中盤3枚の横スライドはコートの大きさから物理的に困難なので、それを可能にするためには頑張ってスプリントして横スライドが必要です。

サイドチェンジを繰り返し行う事で、ワイドのIHは必ず疲労してきます。

疲労が横スライドのずれを引き起こすので、ずれが起きるまで繰り返し中盤3枚を振りまわす事が5-3-2攻略の最大のポイントです。

相手が5-4-1の場合

5-3-2同様にSBが2ndラインを前向きフリーで越える事ができれば良いですが、5-3-2と異なり中盤が4枚いるので、少し難易度があがります。

しかし1stラインに1枚しかいない為、この4枚は5-3-2の3枚に比べて前に出てきやすいです。

1stラインを越えた場所から2ndラインに侵入すると以下の図のように相手に横スライドを強要します。

.jpg)

ライン状だったディフェンスラインが前に出てきた事で変形し、バイタルエリアに以下の隙間ができています。

-1.jpg)

当然相手の左IHはここへの縦パスコースは切りますが、ライン状じゃない為、➀角度を付ける➁選手間隔を広げる事でここへのパスコースが出来上がります。

その為にSB・CB・ボランチで横方向のパス回しを行います。

何度か横スライドを行っていくうちに以下のようにコースが空いて、バイタルエリアへのパスが可能になります。

-1.jpg)

選手間隔が広がり、左ボランチがフリーになった為、赤矢印の様に角度を付ける事でバイタルエリアへのパスコースができました。

カバーリングが多い5バックでは手前へのパスに強い特性がありますが、こういった広がったバイタルエリアでは攻撃側にもチャンスがあります。

最終ラインの攻略

最終ラインの目標はFWに対して1対1を作る事にあります。

チームとしてFWに最終ラインでの1対1を作りだすまでが崩しで、最終ラインでは少しの動き出しでシュートまで行けるので、そこからは個の世界になります。

相手が5-3-2の場合

SBがフリーで最終ラインに侵入してきたので、相手のサイドバックが出てきます。

それによって以下の様な横スライドを強要します。

.jpg)

ここから左SHがチャンネルランと呼ばれる、SB-CB間を走り抜けるランニングを行い、以下の様にニアゾーンでボールを受けるようにします。

.jpg)

ニアゾーンにSHが走り込み、ワイドCBを引っ張り出す事で、オフサイドがないパスコースにてFW陣に1対1を作りだす事ができました。

.jpg)

この後の左SHが左ワイドCBに付かれながらパスを出せるか?FWがCBに付かれながらシュートを打てるか?に関しては個のアイデアになります。

チームとしてFWに1対1を作り出す事が戦術ですので、崩しのセオリーはここで完了です。

相手が5-4-1の場合

先ほどのバイタルエリアにボールが入った時点でFW陣には1対1の状況がある程度作れています。

.jpg)

黄色で囲ったエリアで3対3になっています。

もしボールに対してワイドCBが寄せてきた場合はOMFとFWが数的優位になります。

右SBが寄せてきた場合は、例えばワイドCBとCBの2人に挟まれているOMFが縦に抜ける動きを見せる事で、一瞬二人ともつられるので、空いたスペースをFWが使う等といったユニットでのアイデアを使用します。

.jpg)

こういうような、誰かが空けたスペースを別の誰かが使う動きをフットサルではヘドンドと呼ぶみたいです。

こういうユニット攻撃もチーム戦術の1つではあります。

また、上記のOMFのようにワイドCBとCBの2枚をどちらがマークを担当するべきか曖昧にさせ、動けなくしたりすることをピン止め(pinning)と呼びます。

後ろから数的優位を前へズラして来るビルドアップと、ピン止めポジショニングやヘドンドの動きを利用する事で、5枚もの最終ラインを攻略するというのが崩しのセオリーとなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

あくまで一例ではありますが、日本が苦戦した2つのフォーメーションである、5-3-2,と5-4-1の5バックを崩す方法を解説させて頂きました。

これだけで全て解説するわけではありませんが、これに派生した動きを意図的に行っているのかを見る事で、選手のアドリブと監督の指示を見破る事ができますので、今後の観戦の参考になれば幸いです。

他にも別のフォーメーションの崩し方等も随時アップしていきますので、そちらもチェック頂ければサッカーがより理解が深まるかと思います。

コメント

[…] サッカー5バック崩し方の基本!戦術を具体的に言語化するvol2 […]