ポゼッション攻撃と呼ぶ方もいますが、パスをつないでボールを前進させるビルドアップ攻撃について、基本の考え方を紹介します。

日本の選手に合った戦法と考えられている攻撃方法ですし、知っておく事で強いチームができていて日本にできていない事がわかりやすくなります。

サッカーを数対数の戦争の様に考える側面もありますので、是非最後まで読んで頂ければ一層サッカーへの理解が深まる事と思います。

INDEX

ビルドアップ攻撃とは?

坪井健太郎さんの著書である「サッカーの新しい教科書」シリーズでは攻撃を以下のような2つのシチュエーションに分類しています。

- ボールを奪った直後のカウンターアタック(相手ポジションが乱れている状態)

- 相手が守備組織を作った状態へ攻め込む組織的攻撃

この内の、組織的攻撃を以下の2つに分けています。

- 前線に直接ボールを送り込む『ダイレクト攻撃』

- 中盤を経由して運ぶ『ビルドアップ攻撃』

つまりビルドアップ攻撃とは、相手が守備組織を作った状態に対して、中盤を経由してボールを前線まで運ぶ組織的攻撃の事を指します。

カウンターアタックかポゼッションかという議論をよく耳にしますが、少し解釈が異なっています。

実際はカウンターアタックは頻度の問題はあるもののどこのチームも行っており、

「組織的攻撃はダイレクト攻撃かビルドアップ攻撃のどちらを選ぶか」

という事になります。

ビルドアップ攻撃におけるサリーダ・デ・バロン(Salida de Balo’n)について

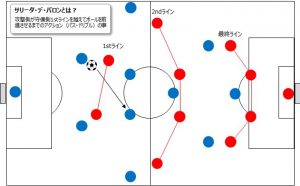

サリーダ・デ・バロンとは?

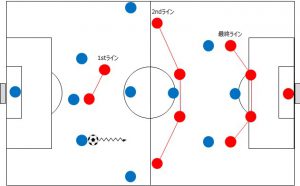

相手の1列目の守備ライン(第一プレッシャーラインや1stライン等とも呼ばれます)を越えるまでのアクションの事をサリーダ・デ・バロン(Salida de Balo’n)と呼びます。

- ドリブルで突破

- パスで突破

サリーダ・デ・バロンはパスでもドリブルでも構いません。

サリーダ・デ・バロンはスペイン語でボールの出口という意味です。

スペインに旅行に行かれた事のある方は、駅構内の出口の看板にSalida→と書かれているのを見た事があるはずです。

サリーダ・デ・バロンは現在日本語に該当するサッカー用語がありませんが、普及していくと思いますし、重要なワードですので覚えておく事をおすすめします。

サリーダ・デ・バロンの人数について

サリーダ・デ・バロンについて、グアルディオラの考え方を基に解説していきます。

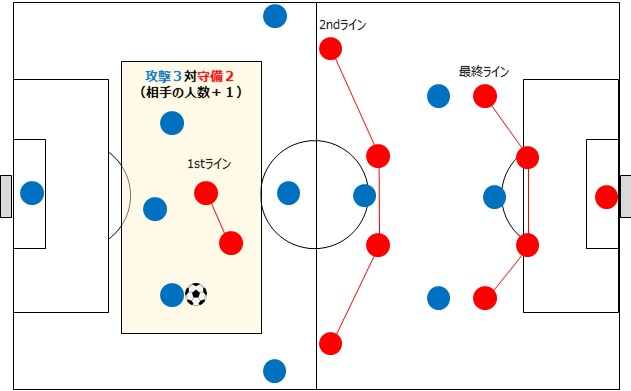

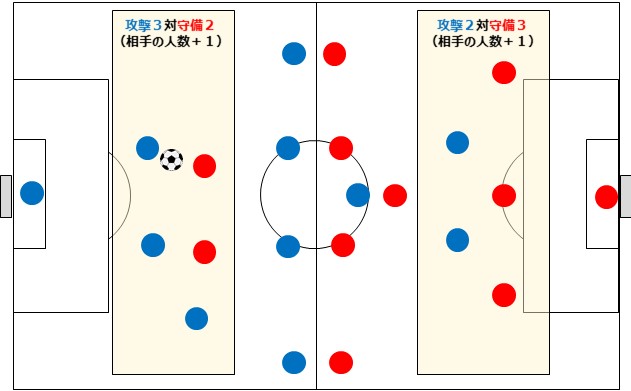

サリーダ・デ・バロンの人数は相手のプレッシングに来る人数+1を用意します。

もし相手が森保ジャパンの様に2枚でプレッシングに来る場合は以下の図のように最終ラインに3人を用意します。

もし守備側が3枚で来るようであれば攻撃側は4枚用意します。

チームに足元の技術の高いGKがいる場合には攻撃側の枚数にGKを入れる事も可能です。

マンチェスターシティのエデルソンや、リバプールのアリソン、バイエルンミュンヘンのノイアー、バルセロナのシュテーゲン等ですね。

相手の人数+2等にする事もなしではありませんが、最終ラインでボールを失うリスクが減少する分ゴールまでたどり着く可能性は減少しますので、グアルディオラは嫌うようです。

アジアカップの森保ジャパンでも何度か見られましたが、相手が5-4-1の1しかプレッシングに来ないのに、ボランチの柴崎が最終ラインに加わって3枚になる形は少し無駄があると思います。

ビルドアップ攻撃の人数とpinning(ピン止め)について

ビルドアップ攻撃の攻守の人数比較

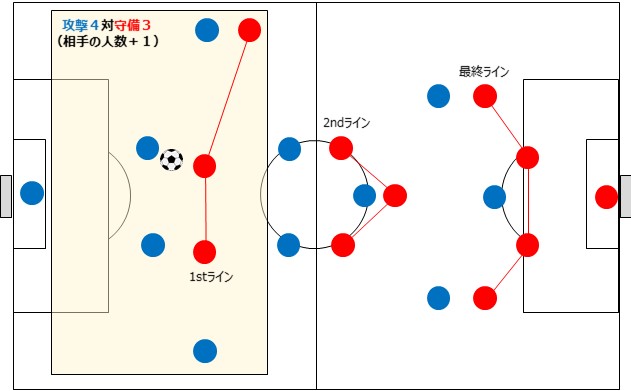

守備側は通常、最終ラインで数的有利もしくは数的同数を作ります。

攻撃側が2枚のFWを配置している場合、最終ラインで数的有利を作るコンセプトのチームでは最終ラインに3枚以上のDFを配置します。

守備側としては前線で数的不利な代わりに、最終ラインでは数的有利を作るという状況です。

攻撃側が3枚のFWを配置している場合は守備側は4枚以上のDFを配置します。

この配置されたDFは、FWが引いていかない限りはプレッシングには来ないので、ビルドアップする攻撃側は数的有利になります。

もしFWが2枚ならば、8人対7人以下(攻撃側GKを含めると9人対7人以下)、

同様にFWが3枚ならば7人対6人以下(攻撃側GKを含めると8人対6人以下)になります。

ビルドアップ攻撃はこの攻守の人数のアンバランスを利用して相手の守備ラインを越えていく事だと捉える事ができます。

1stラインを越えて次の2ndラインに侵入する事で、2ndラインでのアンバランスな状況を作り出します。

対応に迫られた守備側はポジションバランスを崩し、最終ラインでFWにクリーンなボールを提供する事が攻撃側のビルドアップ攻撃の目標となります。

もし、守備側が最終ラインを数的同数で守るチームの場合はビルドアップ攻撃は困難ですので、ダイレクト攻撃に切り替えるか、GKを含めて数的有利を作り出す等の工夫が必要です。

リバプールのように相手に合わせるより自分たちに合わせさせるようなプレッシングをするチームは、後ろが同数でも構わないというスタンスになる事があります。

pinning(ピン止め)とは?

ピン止めとは相手ディフェンスを動けなくさせる事です。

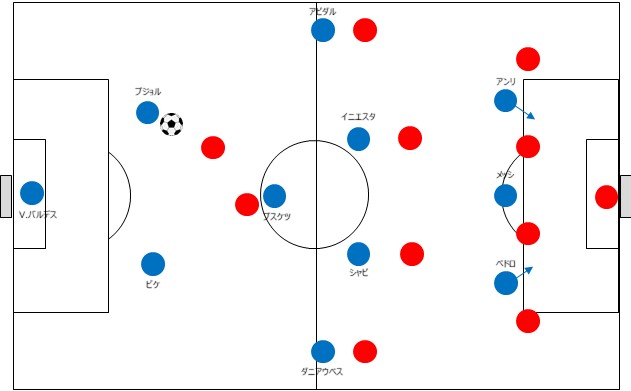

具体的な図で見るとわかりやすいですので、ペップ時代のバルセロナの4-3-3の1つを見てみましょう。

3トップの両サイドのアンリとペドロが常に中央を狙っている様子を青矢印で記載しています。

守備側はアンリとペドロが中央を狙った駆け引きの動きを仕掛けてくるので、SBとCBはどちらもアンリ・ペドロを気にする必要があり、メッシが中央に降りてくる動きを見せてもCBがついていく事ができません。

仮に右CBがメッシについていくと以下のようなボールがアンリへと出てしまいます。

マークがついていかなければ以下の様にメッシをバイタルエリアで前を向かせた非常に危険な状態を作られてしまいます。

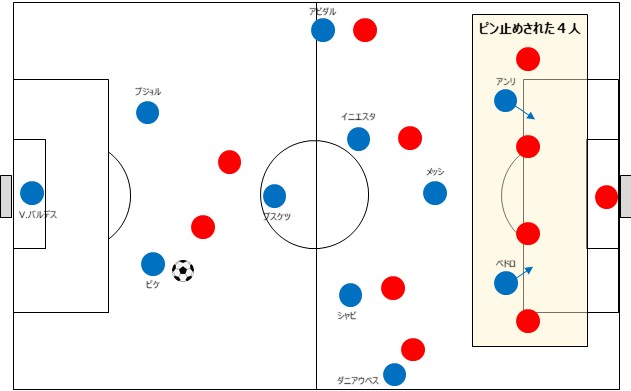

これが偽9番の主な仕組みですが、この中でアンリとペドロが担っている以下のDF4人を動けなくしている事をpinning(ピン止め)と呼びます。

この場合はアンリが右SBと右CBをピン止めし、ペドロが左SBと左CBをピン止めしています。

つまりペップの偽9番戦術はFW2人でDF4人をピン止めする事で、ビルドアップを8対6で行い、メッシをフリーな状態にさせるという戦術です。

ビルドアップを優位に運ぶ為に、このピン止めは重要な考え方です。

参考にした文献

今回の記事は以下を読んで勉強して自分の言葉にしたものです。

全て非常にわかりやすく勉強になりますので、そちらも読んでみる事をおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

人数のアンバランスを生む基本的な方法と、サッカーは何人対何人が局所的に生まれているスポーツという捉え方によって、さらに観戦力が養われ、サッカーをより楽しむ事ができるようになれば幸いです。