今回は4-3-3や3-4-3等といったサッカーのフォーメーションがどういう考え方で作られているかを解説します。

フォーメーションの仕組みを知る事で、前からプレスに行く方法やマークの方法、プレッシングを避けるビルドアップが理解できますよ!

プレッシングの特徴やFWの守備のうまさ等も紹介しますので、是非最後まで読んで頂ければ勉強になる内容だと思います。

INDEX

フォーメーションのデザインの成り立ち

まずサッカーは点(ゴール)が取りにくいスポーツであるという事です。

リーグにも寄りますが、ある年のJリーグやW杯では1-0の試合が最も多いというデータもありましたので、ディフェンス優位なスポーツだと言われています。

そういった観点からフォーメーションの基本はディフェンスから考えられています。

どういう事かと言うと、後ろで数的優位を作る事を最優先にしてフォーメーションはデザインされています。

それによって失点しなければ負けないという状況を作って各チームは試合に臨みます。

次の章で実際のフォーメーションのかみ合わせを見てみましょう。

フォーメーションのかみ合わせ例

最近の世界の試合で見られる5つのフォーメーションを例に考えてみましょう。

- 4-4-2

- 4-3-3(4-1-4-1)

- 4-2-3-1

- 5-3-2(3-5-2)

- 5-4-1(3-4-3)

上記の様に最終ラインの数は3~5ですが、最前線の数は1~3です。

つまりサッカーは最終ラインの攻防は基本「3~5対1~3というアンバランスな戦い」なんですね。

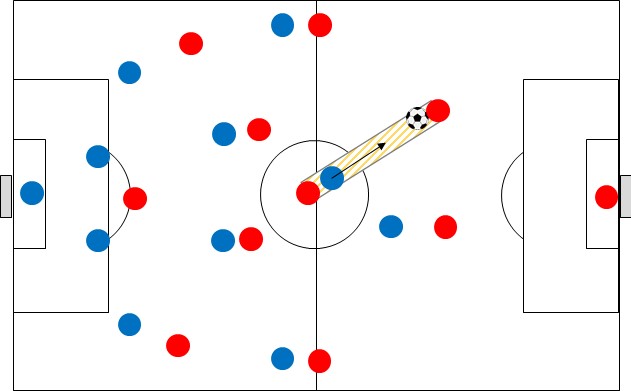

例えば5-3-2と4-2-3-1を図で見てみると以下のようになります。

図1.守備と攻撃の人数差

お互い後ろでは数的優位、前では数的不利な形になっています。

上記のアンバランスを大前提に、プレッシングやマークの方法、後ろからのビルドアップの方法が開発されています。

攻撃時のビルドアップの考え方

まずビルドアップの意味ですが、ビルドアップの言葉の意味をサカイクさんのサイトでは以下の定義をされています。

「構築する」という意味で、サッカーの場合は、「攻撃を組み立てる」ことを指す。ゴールキーパーから、もしくはディフェンダーから、中盤、前線へとパスやドリブルで攻め上がっていく一連の動き、プロセスを「ビルドアップ」と呼ぶ。

中盤や前線でボールを奪って敵ゴールまで距離が短い場合は、攻撃の構築であっても「ビルドアップする」とは呼ばない。あくまで、自陣深くから敵ゴールまである程度の距離がある場合に攻撃を組み立てていく時に使う言葉。

そして最近の潮流でビルドアップ攻撃の中で、特に重要視されているのが相手の1stプレスを避けるまでの部分で、スペインではサリーダ・デ・バロンと呼ばれています。

Salida de Balo’nは直訳すると”ボールの出口”という意味です。

サリーダ・デ・バロンの状況において、相手の人数は図1.守備と攻撃の人数差のように、最終ラインでは基本的にDF側が多く、FW側が少ないです。

攻撃側は相手のプレスに来るFWの選手より1人多い状況を作る事で、数的優位を使ってボールを前に運ぶ事を行います。

現在世界最高峰の監督であるグアルディオラも、サリーダ・デ・バロンでは相手のプレッシング人数+1というシチュエーションが理想であり基本であると言っています。

相手のプレッシング+1という考え方が基本なので、相手を見て判断する事が重要ですし、事前に想定しておく必要があります。

試合中に相手がプレス方法を変えてきた場合も臨機応変に対応する必要があります。

2種類のマークの方法

フォーメーションの基本から、サリーダ・デ・バロンの際にはFWは少ない人数でプレッシングに行く必要があります。

※後ろの数的優位を無くして前線に人数を投入し、同数でプレッシングに行く「ハメに行く」という作戦もありますが、今回は一旦割愛します。

このFWのプレッシングの時のマークには大きく2種類あります。

- 相手を背後に置く方法

- 相手の後ろから付く方法

相手を背後に置くマーク方法とカバーシャドウというプレッシングについて

少ない人数でボールを奪う為の方法として、カバーシャドウという物があります。

1人のパスコースを消しながらボールホルダーに寄っていくプレッシングの事で、より意味がわかりやすいという事で、YouTuberのLeo the footballさんは「コースカットプレス」と呼ばれていました。

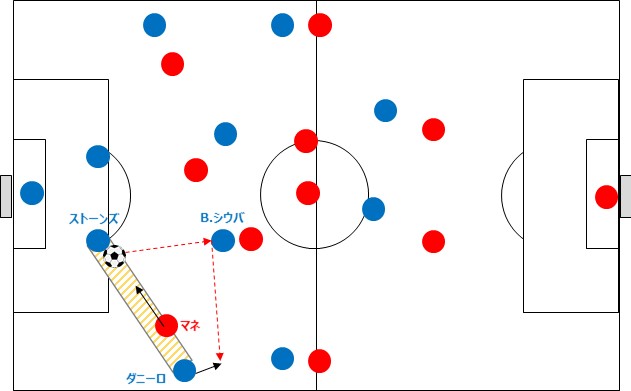

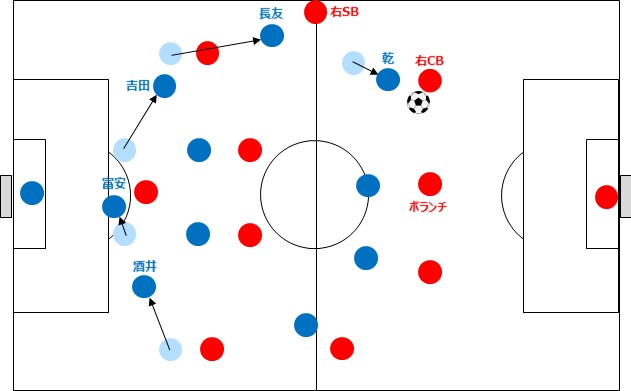

上の図だと赤チームのCB2枚+ボランチ1枚の合計3人に対して、青チームの2トップでプレッシングしています。

青チームのFWの一人がCBへのパスコースを消し、もう一人がボランチへのパスコースを消しながらボールに寄っていく事で、数的不利を疑似的に同数にしています。

寄せる時に、ボールホルダーの視界からボランチの選手が影に隠れて見えなくなるので、カバーシャドウと呼ばれます。

海外の映像付き解説がこちらです。

カバーシャドウの最大のメリットは1人で実質2人分を担当する事ができる事です。

カバーシャドウの得意な選手の例として、日本代表だと岡崎・大迫・乾・香川・南野等、海外だとマネ・アグエロ等がいます。

カバーシャドウの破り方

カバーシャドウは非常に強力なプレッシング方法ではありますが、破り方も存在します。

1人で消せるパスコースは1本の直線だけなので、2本のパスで回り道をされるとシャドウで消していた選手へボールを届ける事が可能です。

代表的な回り道の方法として、レイオフとアタカール・エルバロン(atacar el balo’n)があります。

レイオフ

降りて来た選手に対して楔パスを出し、後ろの選手にボールを落とすプレーの事です。

レイオフのイメージは以下です(動画の30秒からのストーンズ→ベルナルドシウバ→ダニーロのパスです)

リバプール2列目の前(第2レイヤー)で受けようとするベルナルドシウバ。レイオフでマネのカバーシャドウを無効化、ダニーロへ→マネを強制的に2列目へ降ろす→1vs3でフィルミーノを無効化→フェルナンジーニョからスターリングへ。 pic.twitter.com/69YOGjPBWP

— OJ (@odajun2) 2019年1月5日

図で書くと以下の動きでマネのカバーシャドウを回り道で無効化しています。

アタカール・エル・バロン(ミートザボール)

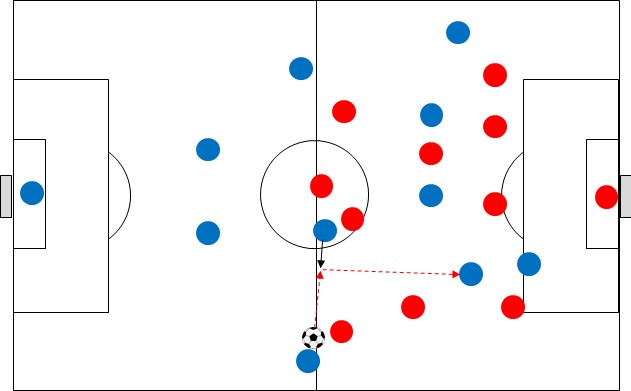

アタカール・エル・バロンは、レイオフが「縦パス→横パス」という順番だった物を逆の「横パス→縦パス」にした物と捉えるとわかりやすいです。

アタカール(atacar)は寄るという意味で、アタカール・エル・バロンはボールに寄るという意味です。

ボールに寄ってパスを受ける事で、回り道のルートを完成させます。

アタカール・エル・バロンは以下のツイートの44秒~のプレーがわかりやすいです。

ジュルジーニョ得意のアタカール・エル・バロン

ボールホルダーに近寄り、パスの出発点を変える事で、楔を打ち込むパスコースをつくる。ボール循環を促すうえでアンカーには備えていてほしい技術。 pic.twitter.com/KQUaXOLBMz

— とんとん (@sabaku1132) 2018年7月14日

図で説明すると以下の流れです。

2本の回り道パスによって、1本目では存在しなかったパスコースができていますね。

相手の後ろからマークする方法

これは日本でもよく見られる単純に担当するマークの後ろにつき、パスが来たら後ろからガツンといける場所に立っておく方法です。

メリットとして、上記で解説したレイオフやアタカールエルバロン等が効きにくく、対人戦の強さが出やすいです。

デメリットとして、数的不利なサリーダデバロンの状況では誰かが空いた状態のままになる事です。

ディフェンスの選手は皆がボール運びやキックがうまいわけではありませんので、ボール扱いの苦手な選手を空けるようにし、ミスを誘うような立ち方をします。

これは相手次第といえる戦術ですので、サリーダデバロンのバリエーションを多く持ち、どの選手がフリーでも効果的なボール運びができるチーム相手だと効果を発揮できず、ずるずる下がる結果になりやすいです。

中間ポジションでのマーク

カバーシャドウとは別の方法で、数的不利に対抗する方法の1つが中間ポジションでのマークです。

2人の相手選手の中間に立つ事で、どちらに対してもパスが出る事をけん制し、2本のパスコースを消すという方法です。

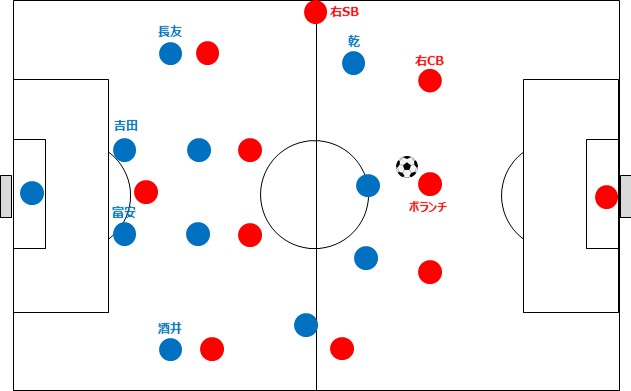

日本代表だと乾がダントツに上手な選手ですので、乾が右SBと右CBの間に立つ場合を例に考えてみましょう。

相手が3バックでビルドアップしてくる事に対して、乾が右SB-右CBの中間ポジションをとっています。

右SBにはパスを出す事が難しいです。右CBにパスを出された場合は以下のように後ろの選手が連動してポジションをスライドさせます。

最終ラインでは富安と酒井で相手FW1人に対して数的有利を作ります。

ボールを持つ右CBにとって最も遠い(パスする事が難しい)酒井の担当していた左WGの選手だけ離して、他の選手は全てマークにつく事ができました。

この状況で左WGにパスを通すのは難しく、ボールホルダーはパスコースを見つける事ができなくて、アバウトに前に蹴るという事になりやすいので、ビルドアップを封じる事ができます。

まとめ

今回解説した内容は、各ポジションで必ず持っておくべきイメージ・技術になります。

前線の選手は、カバーシャドウや中間ポジションでの守備を覚える必要があります。

守備が抜群に上手なFWの岡崎は、プレッシングに行く際に後ろへのパスコースを何度も首を振って確認しながら行っています。

後ろ~中盤の選手はレイオフやアタカール・エル・バロンのイメージとポジショニング、相手のプレッシングの形を見るクセが必要があります。

守備の上手なFWと攻撃の上手なDFは、上記の能力をきちんと持っており、対人の強さやパス精度以外の所にも注目するとよりサッカーが深く理解できることかと思います。