サッカーの知識を少しでも広めようと思い、学んだ事を発信していくシリーズになります。

第一弾はサッカー戦術の基となる狙うべきエリアの優先順位についてです!

戦術は「どこにボールを送り込む事を狙うか」から逆算してデザインされており、今回はその「優先順位」について解説いたします!

INDEX

サッカー戦術理解に必要なエリア用語をビジュアル解説

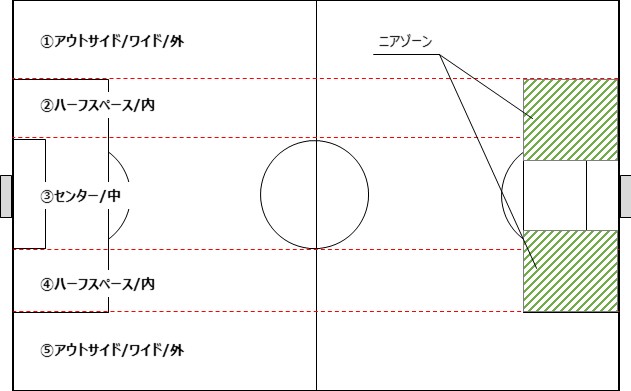

本記事を読むにあたり使用するエリアの具体的な場所をビジュアル付きで解説します。

ハーフスペースとニアゾーン(5レーン理論)

近年重要視されている、ピッチを5つに分割する5レーン理論の最重要エリアであるハーフスペースと戦術上重要なニアゾーンは以下のエリアです。

ハーフスペースは5つに分割したレーンの➁④のエリアの事です。

ここでは詳しい5レーン理論の有用性は割愛しますが、サイドバックとサイドハーフの位置関係を見る時等の正しいポジショニングを取れているかを見る時によく使用します。

ニアゾーンはハーフスペースのよりゴール付近~ゴールまでのエリアの事を指します。

ここにボールを持って侵入するとどんな事が起こるのかを優先順位の項目で詳しく解説します。

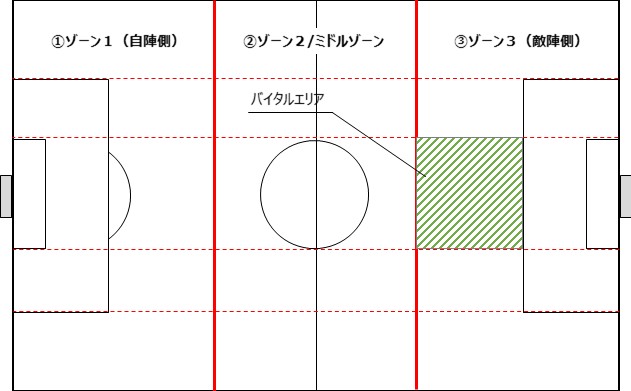

守備におけるプレッシング開始ゾーン

相手側にボールがある時に、どこからプレッシングを行うかという時に、以下の様にピッチを横に3分割してゾーンと呼びます。

大まかには以下のイメージです。

ゾーン1:押し込まれてしまっている

ゾーン2:待ち構えている

ゾーン3:出て行って前からプレスする

日本代表はゾーン3での守備が得意な前線の選手(岡崎・大迫・南野・香川・乾)が多いので、ここを強化すべきだと個人的に思っています。

バイタルエリア

バイタルエリアは「5レーン理論の中央レーンかつゾーン3かつディフェンスラインの前」というイメージで言葉で表すとややこしいので図で解説します。

相手ディフェンスラインの前の中央の部分と思えばわかりやすいです。

大迫がよくボールを受けて収める場所です。

サッカーにおける狙うべきエリアの優先順位

サッカー戦術で狙うべきエリアの優先順位は大まかに以下のように成り立っています。

- ディフェンスの裏

- バイタルエリア

- ニアゾーン

- ハーフスペースのライン間

- サイドの深い所

図示すると以下の場所です。

※見にくいので割愛していますが、➂~⑤に関しては逆サイドも存在します。

1.ディフェンスの裏

相手の最終ディフェンスラインとゴールキーパーの間のエリアです。

ここにボールと人を運ぶ事ができればキーパーとの1対1のシチュエーションですので、最優先エリアと言えます。

ここに簡単に侵入させない為にオフサイドというルールがあります。

2.バイタルエリア

ディフェンスラインと中盤の間の中央部分にあたります。

ここでボールを持つと、最優先エリアであるディフェンの裏へのパス・ドリブルと、デイフェンス裏を飛び越えたミドルシュートの選択肢があります。

ディフェンス側にとって非常に危険な選択肢が複数あるエリアですので、ここにボールを入れさせない、入れられても前を向かせないようにします。

3.ニアゾーン

ニアゾーンに侵入されると、シュートの選択肢とオフサイドのないマイナス方向へのパスが出し放題になり、ライン状になっているディフェンスを無効化できます。

最近の”ペップマンチェスターシティ”の攻撃パターンを見ると、このニアゾーンへダビドシルバ・デブライネが侵入し、中に早いマイナスパスを入れて、小柄なアグエロ・ジェズス・逆サイドハーフが合わせる形が得点パターンとしてよく見られます。(下図)

- 1

- 2

Dシルバがニアゾーンに侵入する事で、センターバックが出てくるのでもともと2対1だったアグエロはゴールに近い場所で1対1になり、シュートが打ちやすい形になっています。

センターバックーサイドバック間をチャンネルと呼び、ニアゾーンへの走り込みをチャンネルランと呼ぶ方もいます。

ディフェンス裏・バイタルエリアが固い守備に対して有効な第3のエリアと言えます。

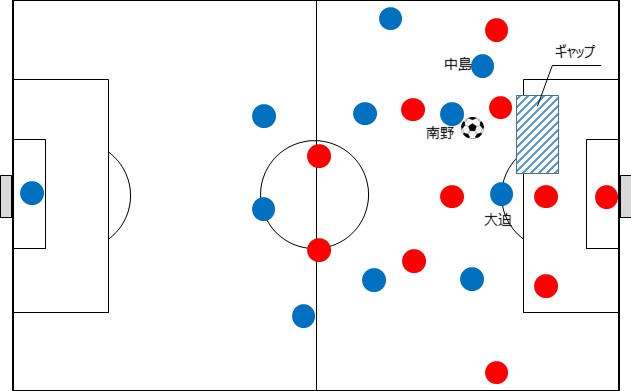

4.ハーフスペースのライン間

TV観戦時では、ボランチの脇と表現される事も多いエリアです。

ここでボールを持つとシュートやドリブルがありますので、ディフェンスラインから1人ボールホルダーに寄せる必要があります。

1人出てくる事で、ディフェンスラインに下のような「ギャップ(すきま)」ができます。

この「ギャップ」は最優先エリアであるディフェンスの裏でありながら、オフサイドにならない侵入しやすいエリアです。

図のように仮にボールホルダーを南野とすると、南野に向かってディフェンスが1人寄せてきたので、中島がギャップに走り込み、南野→大迫→ギャップに走りこんだ中島とパスをつなぐと、ディフェンスの裏に前向きで侵入し、シュートチャンスを作る事ができます。

※2のバイタルエリアでボールを持った場合も、ディフェンスラインの寄せの動きとギャップが同様に生まれます。

5.サイドの深い所

ここはニアゾーンと違って、相手のセンターバックが出てくることはあまりないので、シティの図のようにはなりません。

オフサイドにならないボールをゴール前に蹴る事ができるので、ある程度攻撃側に有利なシチュエーションと呼べますので、優先順位の5番目ではありますが、ここもゴールが生まれる可能性はあります。

エリアの優先順位の考え方

1のディフェンスの裏が狙える相手なら、1を狙うのが手っ取り早いです。

ディフェンスラインが高く、センターバックにはスピードがなく、ゴールキーパーも飛び出しが苦手なチームであればどんどんディフェンスの裏へ蹴るだけで十分にゴールが狙えます。

簡単に1に侵入できないなら2を使って1へ、3を使って1へ、4を使って1へというような考え方が戦術の基本原則になります。

まとめ

どこを崩して最優先であるディフェンスの裏に侵入するか、が攻撃の戦術の基本になっているので、5~2を駆使して1までたどり着く過程を戦術と呼べます。

アジアカップの日本は2のバイタルエリアと4のハーフスペースを狙う攻撃が多すぎて、相手に対策されやすかったです。

3ニアゾーンや5サイドの深い所を狙う攻撃を意図的にチームとして狙うバリエーションが今後身に付けるべき戦術として必要だと思います。