今日は自分のフットサルチームが飛躍的に強くなった原因と行った事について書いてみようと思います。

サッカー経験者とサッカー・フットサル両方未経験者で構成される僕のチームが意識改革だけで、パスがつながりフリーでシュートを打つ回数が格段に増えたメソッドをお伝えしますね!

中島翔也選手が活躍できない理由だったり、選手の並べ方等のサッカー理解にもつながりますので、是非楽しみながら読んでみて下さいね!

INDEX

よくある寄せ集めフットサルチームの問題点とは?

まずは僕のチームの当時の状況をご説明します。

人数はぎりぎりの5名で、元サッカー部が3名、未経験者2名の全員30代でした。

元サッカー部といってもそれなりの人は1名だけで、他は経験者の中でもだいぶ下手な部類に入ると思います。(強くない学校のサッカー部のベンチぐらいをイメージしてください)

足元の技術も身体能力的に秀でた所もほとんどないメンバーばかりでした。

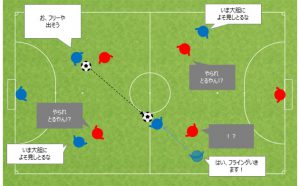

試合になると以下の図のような事がよく起こっていました。

パスコースがない状況から無理やり蹴って取られてカウンターを受けたり、パスが出せずに最後尾でボールロストしたりしていました。

こういう時に「もっと動いてパスコースを作り出さないと」「運動量が足りないからダメなのかな?」等の意見が出ていました。

数少ない得点シーンは相手のミスをカットしてカウンター(相手は戻らない選手もいる)だけでした。

もっと動かないとパスコースは生まれないのでしょうか?

実際にはそんな事はありませんでした。まずはパスコースをつくる事から着手しました。

素人フットサルチームにパスコースが作れない理由は?

先ほどの図に相手のマインドを書いてみましょう。

一番ダメダメな図

各マッチアップで守備側が優位で攻撃側がネガティブなマインドですね。

この後はだいたいどこにパスを出してもカットされるケースが多かったです。

ではどうすればいいでしょうか?

運動量を増やす為に走り込み?

僕の出した答えは以下のようなポジションを取る事です。

ボールを持っていない選手のポジショニングを修正し、決め事を作って上図のようなマインドにしました。

後ろのフォローの選手はパスが来た時にトラップせず、ダイレクトで対角に蹴る

前の二人は下がり過ぎないように、相手守備選手の横~背後にポジションを取る

フリーになってからパスを受ける

全部ボールに関係ない選手の動き(オフザボール)ですね。

具体的に説明していきますね!

オフザボールの動きとは?

オフザボールとはボールを持っていない時の動きの事なので、たくさんあります。

その中でも注目したのが以下です。

スペースを広げる

フリーを作り出す

体の向きを前向き(敵ゴール方向)に近づける

判断スピードを速くする

スペースを広げる

最初の一番ダメダメな図を見ると、前の2人がじりじり寄ってきているので、9名が自陣にいるような状況です。

ポジショニングの意識として、前2名を引き過ぎないように、後ろのフォローは近寄りすぎないようにしました。

これによって、パスコースが広がりました。イメージとしてはパスコースが太くなる感じです。

スペースは狭い方がパスもトラップも繊細なコントロールが必要になり、判断スピードやボール扱いの上手さも要求されます。

鳥かご(円状に鬼を囲ってやる3~4人:1人)をやった事のある人なら経験があると思いますが、円が小さい方がミスが出やすいので、すぐ鬼に取られてしまいます。

鳥かごは広い方が鬼にとって不利で、狭い方が鬼の交代が多発します。

フットサルもサッカーも同じで、広い方が攻撃側有利で狭い方が守備側有利なのです。

サッカーの解説でもコンパクトが~と言われるのも同じ考え方です。

フリーを作り出す

パスコースがないのが問題だったので、当然受け手はフリーになる必要があります。

ここで運動量でなんとかするのでは?と思うかもしれませんが、次の2つを比べてみて攻撃側と守備側のどちらが有利でしょうか?

➀パスコースを常に確保しながら動き回ってマーカーを振り切る

➁受け手が先にスタートを切る状況でのヨーイドン

➀はパスコースとフットサルコートの2つのエリアの制限がある分不利ですね。

エリアが限定されていると、トップスピードに到達する事もできないので、一瞬のクイックネスや相手をだますボディフェイントが必要で身体能力に差がないとなかなか困難です。

➁はそもそもフライングしていい競争と同じなので、身体能力に差がなくても一瞬はフリーになれてしまいますので、②の方がはるかに簡単です!

では➁の状況にはどうやってなるのでしょうか?

答えは、相手が見ていないうちにスタートを切るです。

これだと絶対フライングできますよね!

以下の図のような立ち位置をとってしまえば、どうなるでしょうか?

パスの出どころであるボールと担当するマークの両方を同一視野に入れれないように立ちます。

パスが出るコースやタイミングはボールを見ないといけないので、当選誰しもがボールを見ている時間があります。

この守備者がよそ見している時に、パスコースに入ってボールを受けます。

無事にパスが通ると、2人大胆によそ見してる守備選手がいますね。

ここから次の展開はこうです。

相手チームもめちゃ強いチームとかでなければ、まだ大胆によそ見してるのでこんな感じになりやすいです。

ゴール前フリーになったのでフィニッシュだけですね。

ちなみに僕はこのような死角から入っていく動きをサッカー部だった時代ではなく、最近知りました。。

体の向きを前向き(敵ゴール方向)に近づける

まずは最初のとてつもない悪い図に体の向きを書き込んでみます。

ボールホルダー以外ほぼ全員自陣ゴール方向メインの視覚ですね。

では、さっきのうまく死角を使ってパスをつなげた図はどうでしょうか?

相手ゴール方向メイン(半身)で視覚を確保しています。

相手が見えているので守備側がドンとぶつかりにきても驚きはしないですね。

ボールを受ける時の体の向きは前向き>半身>後ろ向きという優先順位でとるように意識します。

これが体の向きをできるだけ相手ゴール方向に近づけるという事になります。

ちなみに中島翔也選手は後ろ向きで引いてきてボールをもらう癖があって、死角からスタートしているわけでもないので、後ろ向きでトラップ対前向きガツン守備という構図になるので、得意のドリブルを出す前にやられてしまう事が多いです。

判断スピードを速くする

これは難しい事を素早く行うというプロのような事を実行するのではありません。

スペインサッカーでは、サッカーというスポーツは常に4つのプロセス(通称Pad+E)を経てプレイされていると言われています。

Perception(認知)

Analisis(分析)

Decision(決断)

Ejection(実行)

つまり今の状況を見て(P)、少し先の将来を予想して(A)、どのプレイを選ぶか決め(D)、実行に移します(E)。

頭の中で行われている事がPADで、足や体を使って行うのがEなので、これらは分けて+Eとされています。

判断が早い選手というのはこの4プロセスの合計タイムが恐ろしく早い選手という事です。

この4プロセスの分解において、練習なしですぐさま早められるのが、A(少し先の将来の予想)です。

もし、ある特定のシチュエーションであらかじめ決まった動きをするというチームの決まり事があった場合、予想する前から「知っている」状況になります。

もっと言えば認知する前から「知っている」かもしれません。

ここで最終ラインがボールを持てば前の選手はこう動くと知っているので、P(認知)とA(分析)のプロセスがなくなり、決断して実行するだけになります。

僕たちのチームでもこのようにいくつかの決まり事を設定する事で、あらかじめ少し先の将来を知っている状況を作り出す事にして、飛躍的にパスコースとプレイ選択が早くなりました!

ちなみにプロのクラブチームとナショナルチーム(国のA代表)の差もここにあると言えます。

ナショナルチームは能力値(パラメータ)の高い選手を単純に集めるという傾向が強いですが、クラブチームでは、監督の考える戦術を実行できる中で最適な選手を選考します。

世界選抜というよせ集めがあったとして、よほどの事がない限りその時のCL優勝チームに勝つ事は難しいでしょう。

いくら能力値が高い(=PAD+Eの合計タイムが早くて正確)としても、それなりに能力が高くて、チームの狙いがはっきり決まっている(Aがほとんど存在しない)とのプレースピードには大きな差が出てきてしまうからです。

足元の技術はすぐに向上させる事は困難!足以外を一瞬で向上!

タイトルにあるとおり、足元はすぐに上手になる事が一番難しいと思います。

では足以外の部分の向上とはどういうでしょうか?

僕が注目したのは、頭・目・声でした。

サッカーにおける頭の技術向上とは何か?

先ほどの章で解説した以下のようなサッカーの基本知識を知っている事です。

スペースを広げる

死角に入る

いつだったらフライングできるのか(相手がよそ見しちゃうのか)知っておく

→基本はボールの移動中

フリーを作り出す

数的有利不利以外にも体の向きで有利不利がある

それ以外にもプロの試合を見て、色んなシチュエーションのメモリを持っておくと判断が早くなるというような事もありますが、一瞬では向上しないので省きます。

サッカーにおける目の技術向上とは何か?

目の技術向上は、首振りのタイミングを知る事と、体の向きをゴール方向に近づける事です。

首振りはパスが蹴られる前と、自分にボールが向かってくる途中の2回を理想とします。

これは一瞬ではできないかもしれませんが、クセをつけるようにすると、不意をつかれる事が極端に減ります。

守備側は目が合うと、心理的に不意をつけないなとあきらめる可能性が高まります。足元を練習するより、「見えてるよ」とアピールする方がよっぽど習得は早いです。

体の向きはそれを補助する役割です。大きく首振りしなくても見える角度が変わるので、見えてるよアピールがしやすくなり、P(認知)のスピードも速くなります。

サッカーにおける声の技術向上とは何か?

声かけはいわゆるコーチングと呼ばれる技術です。これは下手なチームほど効果は絶大です。

僕もまだ勉強中の分野ですが、今すぐできてすぐチームが良くなる主な声掛けは例えば以下です。

前向け!>フリー

相手守備者はガツンと来ないと知れるから首振りが適切にできていなくとも焦らずにプレーできて、次の選択肢も良い物を選びやすくなります。

一方「フリー!」はないよりはいいけど、「前向け!」の方がボールを受ける側はトラップに集中できます。

○○選手!具体的な指示!>具体的な指示!○○選手!

人間は自分に言われているんだなと心の準備をした方が声の認知が早まります。

名前が指示内容の後だと、その分だけ声の指示の認知が遅れます。

まだコーチング分野はこの程度しか知識がないので、勉強した物を実践して良かったものを改めて追加していこうと思っています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

寄せ集めフットサルチームを少しの変化で劇的に向上させるメソッドは、読んで頂いた趣味フットサルプレーヤーや観戦メインの方に参考になる部分があったのではないでしょうか。

サッカーの言語化という言葉が巷では出回っていますが、このように言葉や絵にする事で物凄く「具体的にわかる」感覚を持って頂けたと思います。

次回はパスに関するいつ・どこで・どこをについて勉強した内容を色々実践して自分が感じた方法論をまとめていこうと思っています。

ご閲覧ありがとうございます!それでは(^^)/